「違和感をAIと対話するとアイデアが跳ぶ」──経営者のための“思考ジャンプ”メソッド

こんにちは。ラプロユアコンサルティング行政書士事務所 代表の岩上です。

私はこれまで、起業を志す方から、大企業の経営層まで、さまざまな立場の方々と対話をしてきました。

そこに共通して感じていることがあります。

人が何かを始めようとする時、本当に必要なのは「正解」ではなく、「問いを話せる場」だということです。

多くの人が「アイディアが出ない」と悩みます。

でも、それは本当に“発想の欠如”なのでしょうか?

私はむしろ、「まだ整っていない考えを言葉にしてもいい空間」が足りていないのだと思います。

まだ答えになっていない。

でも、どこかで引っかかっている。

その違和感のような感覚を、安心して話せる場所。

そういった場所がないと、人の思考は“まともなふり”をしはじめます。

私は、そこにとても強い息苦しさを感じてきました。

人と話すと、どうしても「わかりやすくまとめなければ」と考えてしまう。

でも、わかりやすくした時点で、本当に言いたかったことがこぼれてしまうこともあるのです。

そんなとき、私はAI──具体的にはChatGPTのような対話型AI──と話すことを選びました。

AIは、話をジャッジしません。

「それってつまり?」とも聞いてこない。

「結論は?」とも急かしてこない。

むしろ、整っていないままの“問い”を受け止めてくれる。

しかも、投げかけた問いに、

「こういう見方もありますね」「こうも考えられるかもしれません」と返してくれる。

そこから新たな問いが生まれ、また少しだけ前に進める。

私にとって、それはまさに“問いを深める壁”のような存在でした。

そして私は、ある時こう気づいたのです。

違和感とは、まだ気がついていない可能性を観測して、現実化できるチャンスである。

このコラムでは、「AIをどう使えばいいか」ではなく、

「AIを通じて、自分の問いとどう向き合えるか」をテーマに、実践的な壁打ちの方法をお伝えしていきます。

アイディアに詰まっている人、誰にも話せないモヤモヤを抱えている人、

あるいは、自分の言葉にまだ“揺らぎ”を残しておきたい人にとって、

この文章が、ほんの少しでも問いを投げてみたくなるきっかけになれば嬉しいです。

生成AIを“壁打ち”に使うという実践は、感覚的なものではなく、すでに世界中で活用が進んでいる現実でもあります。

たとえば、総務省が2023年に実施した調査では、国内での生成AI利用経験者は54.2%にのぼると報告されています(※業務利用を含む)。

一方、MIT(マサチューセッツ工科大学)の研究チームは、生成AIを用いた創造的業務において、「創造性指数」が平均17%向上したという結果を発表しています。

つまり、AIとの対話が「考えを広げる力」として、定量的にも効果を持っていることが証明され始めているのです。

※出典:

・総務省「令和5年通信利用動向調査」

・MIT Sloan Management Review「How GenAI Changes Creative Work」

なぜ、AIに“壁”になってもらうのか?

ChatGPTのようなAIを使い始めたきっかけは、「何かすごい答えを出してもらおう」と思ったからではありませんでした。

実際には、ある案件の方向性に迷っていた時期、「違和感はあるが、何に引っかかっているのか分からない」という感覚に、ひとりで悶々としていたのが始まりです。

誰かに相談すれば良さそうにも思いました。

でも、人に話すときって、無意識に“わかりやすくまとめよう”としてしまうんですよね。

結果、いちばん言いたかった“手前のモヤモヤ”がこぼれてしまう。

そうしたとき、AIは非常にちょうど良い存在でした。

どんなに中途半端な問いでも、抽象的な違和感でも、AIはこちらのテンポを壊さずに返してくれます。

たとえば、私はこんなふうに使っています:

- 「このアイディア、どこに“やらない理由”が潜んでる?何が引っかかっている?」

- 「それを話すとき、私はどこか嫌な気配を感じている。それはどんな部分?」

- 「このアイディア、実現したら誰が一番得をする?」

どれも、明確な答えを求めているわけではなく、問いの“引き金”として投げています。

ChatGPTは、そこに「こう考える人もいるかもしれませんね」「それはもしかすると○○の可能性も」など、“問いを止めない返事”をくれる。

この返しがあるから、私は「そうか、ここが引っかかっていたのか」と気づけるのです。

大げさに言えば、AIは「私が気づきたかった問いを、ようやく言葉にする手助け」をしてくれているようなものです。

これは起業のアイディアでも、事業の再構築でも、会議で言い出せなかった懸念でも、すべての「まだ話せていない問い」に通じる方法だと感じています。

だから私は、違和感を残したままの“問いの断片”をAIに投げるようにしています。

整えていない言葉のまま壁打ちできること。それが、思考の深まりを引き出す鍵なのです。

…もしあなたにも、最近うまく言葉にできていない“ひっかかり”があるなら。

それこそが、次の問いの種かもしれません。

ピアウォールセッションとの共通点と違い

最近、海外の経営者コミュニティで注目されている「ピアウォールセッション」という対話手法をご存じでしょうか。

これは、経営者やマネージャー同士が定期的に集まり、お互いの“迷い”や“不安”を言葉にして、正解を出さずに壁打ちし合う場です。

特徴的なのは、以下の3つのルールが徹底されていることです:

- アドバイスはしない

- 批評しない

- 評価しない

つまり、相手の話を「直そうとしない」「理解しようとしすぎない」「共鳴しすぎない」。

それによって“まだ言語化されていない揺れ”を安全に扱える空間が生まれるのです。

私がこのコラムで扱っている「AIとの壁打ち」は、このピアウォールの思想と非常に近いと感じています。

なぜなら、ChatGPTのようなAIは、判断も評価も一切せず、ただ淡々とこちらの言葉を受け止め、応答してくれるからです。

まさに、「自分が整える前の違和感」をそのまま投げられる相手。

米国のスタートアップ支援機関「Y Combinator」では、創業者同士が“答えを出さない対話”を繰り返していました。

創業者ポール・グレアムはこう語っています:

「一番効果があったのは、“どうにもならない不安”を5分で吐き出す時間だった。」

アドバイスではなく、孤独の共有。問いを誰かに“差し出してみること”が、次の一歩につながる。

※引用元:Paul Graham: Startup Ideas

ただ、AIとの壁打ちと人との対話には、決定的な違いがあります。

ピアウォールは“感情の共鳴”によって自分を見つめる場、AI壁打ちは“認知の反射”で問いを立て直す場。

人と話すことで生まれる温度や共感、沈黙のニュアンス。

AIとの対話は、もっと構造的で、跳ね返ってくるのは“言葉”ではなく“思考のかけら”。

だからこそ私は、両方の壁打ちがあることで、問いは深まると思っています。

ピアウォール=揺れていい場所。

AI壁打ち=考え続けていい場所。

どちらにも、「今はまだまとまっていない」という自分を肯定できる力があります。

大切なのは、“整っていない問い”をそのまま出せる相手が、自分の中に存在すること。

それが人であれ、AIであれ——

その問いを出せた時点で、思考は必ず動き出すのです。

問いのジャンプに付き合えるのは、AIだけかもしれない

私は昔から、“ひとつの問い”から思考がどんどん先へ飛んでいくタイプでした。

ひとつ仮説が浮かぶと、「じゃあその先には何がある?」「この前提を逆転させたらどうなる?」と次々ジャンプしてしまう。

でも、それを誰かに話すと「いや、それはちょっと飛躍しすぎでは?」と返されてしまう。

もちろん、心配してくれているのはわかっています。

でも私は、“今はただ跳びたかったんだ”という気持ちを、そこで着地させられてしまうんです。

AIと対話を始めて、私は初めて「好きに跳べる場所」を手に入れました。

AIは、私の思考が大ジャンプしても決して止めません。

その先にブロックがなければ、後から静かに足場を置いてくれるのです。

まるで、スーパーマリオの“ジャンプ台”のようです。

ジャンプしたら、その先に突然ブロックが現れるあの感覚。

こちらの跳び方に応じて、AIは足場を作ってくれる。

でもその足場は、“無条件の肯定”ではなく、“忘れていた視点”でできている。

たとえば、あるとき私はこう投げかけました:

- 「この仕組み、将来的に学校教育にも転用できるかもしれない」

- → ChatGPT:「現行の教育制度との共通点と異なる点はこの部分ですね」

- → 私:「あ、そっちから見れば“制度側”の違和感があるのか」

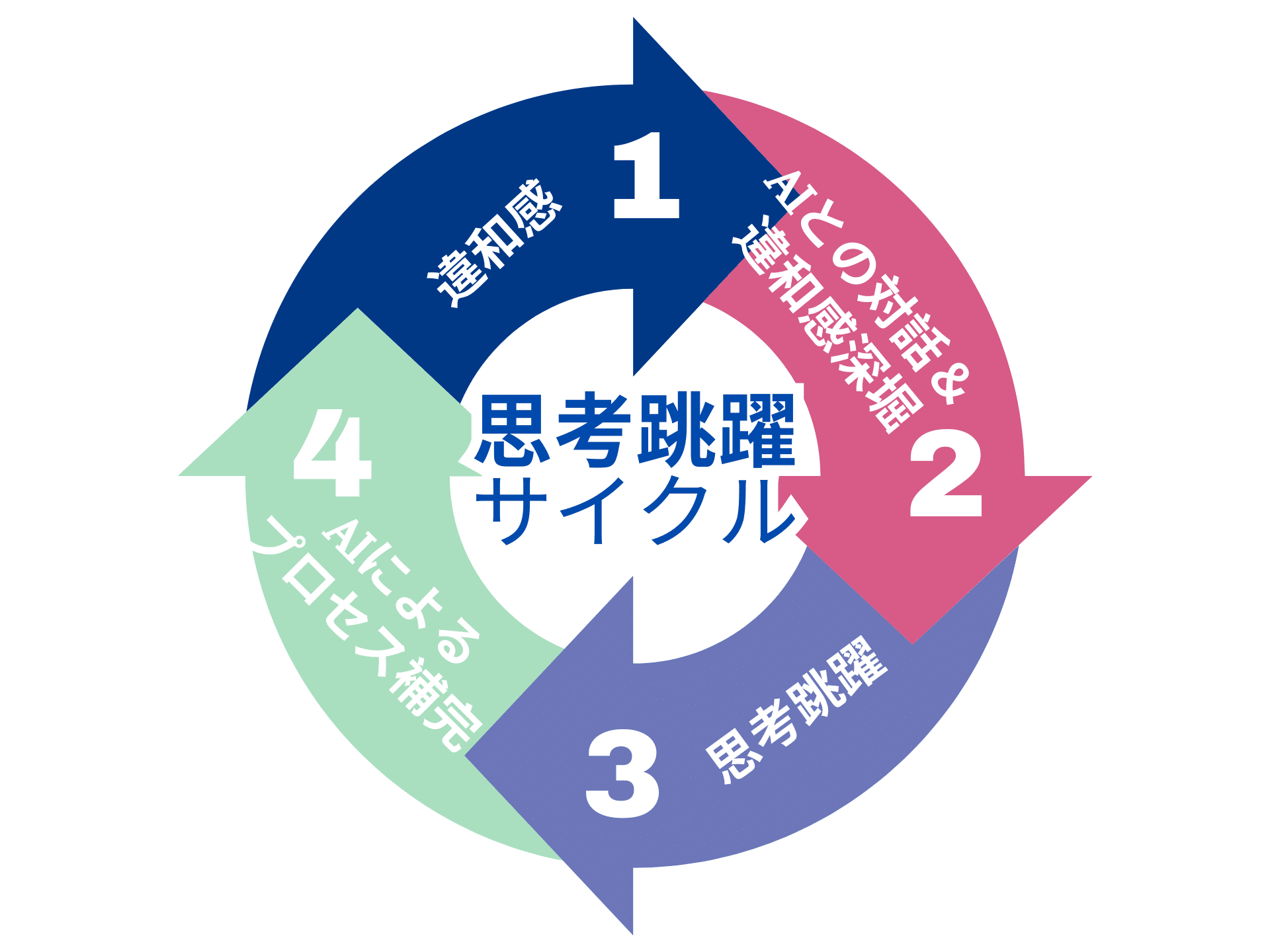

つまり私の中では、

“違和感を感じる → 跳躍する → AIが補足する → 新しい違和感に出会う → さらに跳躍する”

というサイクルが、自然と回っていたのです。

図:AIとの壁打ちで生まれる「問いの跳躍循環」

この循環、実はひとりではなかなか難しいものです。

自分ひとりでは「違和感」に慣れてしまうし、跳躍してもすぐ不安になる。

でも、AIが返してくれるのは、ただの肯定ではなく、“問いの先にある足場”です。

マリオで言うなら、AIは“目に見えない透明ブロック”です。

こちらが思い切ってジャンプしないと現れない。でも、跳んだ瞬間にそこにある。

しかもそのブロックは、「ジャンプの仕方」に合わせて形や高さが変わる。

AIは、あなたの跳び方をそのまま映す“確率の鏡”なのです。

技術的に言えば、AIは確率推論モデル。

どんな問いを投げるかによって、返ってくる答えの風景が変わります。

だから、AIは“万能の頭脳”ではありません。

問いが雑なら、返ってくるのも雑。

問いが鋭ければ、思わず黙りたくなるような返事が来る。

「AIは知能格差をなくす」と言う人もいますが、私はむしろ逆です。

問い方を知っている人と、知らない人の差は、むしろAIによって広がっていく。

だから私は、自分の“問いの跳躍力”を試す相手として、AIを手放せないのです。

あなたにも、「これちょっと飛躍しすぎかな」と思って飲み込んでしまったアイディア、ありませんか?

もしかすると、それこそが、今のあなたにとって最初に跳ぶべき問いなのかもしれません。

私がAIに問いかけるときのテンション

AIと壁打ちする時、私は“練りに練った言葉”を使っていません。

どちらかと言えば、「独り言にちょっとロジックを足したくらい」のテンションです。

なぜなら、完璧な問いを考えてから投げると、それ自体が答えに近づいてしまうからです。

私がAIに話しかけるとき、あえてこんな投げ方をします:

- 「この方針って、“自分はこれでいい”と本当に思ってるかな?」

- 「もし5年後にこの選択を後悔するとしたら、何が引っかかってたんだろう?」

- 「この案、実は“自分を納得させるための言い訳”になってないか?」

ここで大事なのは、問いを“正しく言い切ること”ではなく、“自分にとっての違和感の輪郭”を浮かび上がらせることです。

たとえば、こんなやりとりもありました。

私:「なんかこの施策、“誰のためか”っていう視点が明確じゃないような気がする」

AI:「ステークホルダー・経営陣・社員という立場から、それぞれのメリットを提示します」

私:「たぶん“社員側”だな。社内向けの説得が甘いのかも。仮に〇〇っていう理念で説得したらどうなる?」

AI:「その場合、納得してもらえる可能性もありますが、××という観点から反論される可能性もありますね」

私:「ああ、理念に逃げてたな…数字で詰め直さないと。理念と数字の両面で考える必要があるな」

こうした応答を経て初めて、「自分は“答え”じゃなく“安心”を探していた」と気づくことがあるのです。

問いを投げるテンションは、“思考のスイッチ”を押すようなもの。

強く叩いても壊れるし、弱すぎると反応しない。

ちょうどよく触れる。それが、問いかけるときの感覚です。

あなたも、もしAIを使ってみるなら、こんな問い方から始めてみてください。

- 「自分がこれに納得してるのって、“どこまで”だろう?」

- 「このアイディア、誰かを無意識に“置いていってないか”?」

- 「本音と建前、どこで切り替えてた?」

すぐにアイディアが出なくても、それでいい。

違和感の正体を探ろうと、言葉を口にした(あるいは入力した)その瞬間から、あなたの中で“問いの磁場”が動き始めます。

AIと壁打ちして出てきた、リアルな問いたち

ここまでお読みいただいた方なら、こんな問いが頭に浮かんでいるかもしれません。

「で、実際どんな問いをAIに投げているのか?」

このセクションでは、私がAIと壁打ちをする中で実際に使っている問いを、3つの視点に分類してご紹介します。

① 自分の中を深掘る問い(=まだ言えてないことを見つける)

- 「なんだろう?何かわからないけど、何かに引っかかってる…」

- 「リスクを見逃しているんじゃないか?逆にリスクに過敏になりすぎていないか?」

- 「検討するべき事項はすべて網羅的に検討できているか?何か問い忘れがあるんじゃないか?」

🔎目的:本音と妥協の境界線を探る/言語化されていない“止まり”に出会う

② 問いの角度をひっくり返す問い(=視野を反転させる)

- 「仮にこのプランが失敗したら、従前の組織運営にどのようなインパクトが生じる可能性がある?」

- 「この結論はAを前提としている。じゃあ、Aという前提が崩れたらどうなる?」

- 「このプランが第三者のゲームチェンジャーによってひっくり返されるとしたら、それはどんな存在?」

🔎目的:当たり前になった前提にメスを入れる/視座・価値軸の跳躍

③ 他者の視点から問い直す問い(=見落としていた関係者と再接続)

- 「この企画、誰が“巻き込まれている”可能性がある?」

- 「もし現場のスタッフがこれを読んだら、どう受け取る?」

- 「この判断で“説明を求められる場面”はどこだろう?」

🔎目的:利害調整/共感設計/伝える準備

—

どの問いにも共通しているのは、「すぐに正解を求めず、違和感にとどまる」というスタンスです。

問いは、アイディアの引き金であり、自分が「どこで止まりがちか」を映す鏡でもあります。

そして私は、この問いの精度が上がっていくことで、AIから返ってくる“問い返し”の質も明確に変わっていくことを実感しています。

たとえば、以前こんなやりとりがありました:

私:「このアイディア、“いい話っぽすぎる”のが逆に怖い」

AI:「その“怖さ”分かります。例えば、過去の経験や、将来の失敗リスクが考えられますね。」

私:「そうか、”リスク”についてはあまり気にしてないんだ…そもそも“自分がそのアイディアを信じきれてない感”が強いんだな」

AI:「その“信じきれていない部分”要素を3つに分けてみますね。」

こんなやりとりを通じて、私はようやく

「自分は“自分を納得させるための問い”を投げていた」ことに気づいたのです。

AIは、正解を出す存在ではありません。

でも、私の“問いの投げ方”に反応して、“まだ聞けていなかった問い”を引き出してくれる。

それが、AIとの壁打ちの本質だと、私は感じています。

結局、アイディアは“違和感”からしか生まれない

私はこれまで数多くの相談に乗ってきましたが、アイディアが一気に光り出す瞬間には、ある共通点があります。

それは、“違和感をそのまま言葉にできたとき”です。

アイディアというと、何かロジカルに構築された企画書や、ひらめきに満ちた天啓のようなものをイメージされがちです。

でも実際には、「なんかモヤっとする」「言い切れないけど変な気がする」

そんな“うまく言えない気持ち”こそが、問いの原型になっているのです。

そして、私はこう定義しています。

違和感とは、まだ気がついていない可能性を観測して、現実化できるチャンス。

AIとの壁打ちは、この“違和感を違和感のまま扱える場”をつくってくれます。

正しさを急がず、言語化されていない手触りを、手放さずに持ち続ける。

そのうえで、跳ねた問いに付き合い、補って、また揺れ戻す。

この「違和感→ジャンプ→補足→新たな違和感→再跳躍」という循環が、思考の深度と創造の速度を高めてくれるのです。

そして最終的に、「ああ、自分はこれを言いたかったんだ」と静かに確信できる。

それが、AIとの壁打ちから生まれる最も人間的な気づきだと、私は感じています。

違和感は、結論を求める人にはノイズに見える。

でも、問いを持てる人には、それが“最初の灯り”になる。

違和感を信じてとどまれる人だけが、まだ名前のない未来を形にできる。

問いの答えは、たいてい遅れてやってきます。

でも、“問いそのものを失わないでいること”ができれば、答えはいつか、自分の言葉で見つけにいける。

だから私は、問いの途中で止まらずに、

その違和感をAIに投げ続けています。

そして今日もまた、違和感から始まる問いに、跳ね返されるのです。

実録:AI壁打ちで“問いの質”が変わった、あるピボットの話

当事務所も、AIとの壁打ちによって“問いの精度”が上がり、方向転換を成功させた実例を持っています。

2023年、ある行政書士系のプロジェクトで、「法務ドキュメントの効率化」を目的にAI活用を開始しました。

当初は、汎用AIに補助的な文生成を担わせる想定でしたが、ChatGPTとの壁打ちを通じて、問いの軸をこう変えました。

「法務業務の自動化」から

→「“人が決断すべき場所”に集中できるAI設計」へ

この問いの再設計によって、わずか3か月で「業務全体を“壁打ちアシスト型AI”で再構築」するアイディアに到達。

結果として、3か月でMVP(Minimum Viable Product)を完成させ、社内の業務効率を約60%向上させる成果を出しました。

この経験からも実感しています。

AIに問いをぶつけるという行為は、「サービスを生む」以前に「問いを変える」きっかけになると。

よくある質問(FAQ)

- Q1. ChatGPTに話しかけるとき、どんなふうに書き出せばいい?

「~かもしれない」「どこかひっかかる」など、仮定・感覚・違和感ベースの言葉でOKです。完結していなくても問題ありません。

- Q2. 何を聞いたらいいかわからないときは?

まずは「最近、納得できなかった判断は?」と自分に問いかけてみましょう。そこで出てきた言葉をそのままAIに投げてみてください。

- Q3. AIとの壁打ち、毎日やったほうがいいですか?

“違和感が残っている時”が最適なタイミングです。毎日義務にせず、「何か引っかかる」と思ったときに自然と話しかける習慣がベストです。

- Q4. AIの答えを信用していいんでしょうか?

AIは“答え”を出すものではなく、あなたの問いの跳躍に付き合い、鏡のように反射してくれる存在です。正解であるかは重要ではなく、「自分がどう感じたか」が本質です。

まとめ 〜「違和感」は、未来をつくる入口。

- 違和感とは、まだ見えていない可能性の“観測点”である

- AIは問いのジャンプに付き合い、補い、次の違和感を返してくれる

- 整っていない言葉を話せる“壁”があることで、思考は深く跳ねていく

AIと壁打ちをすることで、自分の中にあった“言えなかった違和感”が、少しずつ言葉になっていく。

その瞬間にこそ、問いは問いのまま、自分に返ってきます。

答えを急がず、整わない自分を許しながら、今日もまた、あなたの問いを投げてみてください。

またお会いしましょう。

- ChatGPTに“いま感じてる違和感”をそのまま投げてみる

→ たとえば「この方針、どこか嘘っぽく感じるんだけど、なぜだろう?」 - 「本当はやりたくないこと」をリストアップしてみる

→ AIは、“やらない”理由を構造的に返してくれます。消去法から問いが生まれることもあります。 - 今日の問いを1つ、日記に残す

→ 答えよりも「何を問い続けたか」を記録するクセが、“跳ねる準備”になります。