こんにちは。ラプロユアコンサルティング行政書士事務所 代表の岩上です。

「まったく同じことを言ったのに、Aさんが言うと通る。Bさんが言うとスルーされる」

そんな場面、見たことはありませんか?

私はかつて、ある職場でそれを何度も経験しました。

提案の内容は変わらない。構成も、根拠も、むしろBさんの方が丁寧だったかもしれない。

でも、通るのはAさんでした。

そのとき感じたのは、ちょっとした“寒気”のようなものでした。

ああ、この会社では「言葉の意味」より「誰が言ったか」のほうが大事なんだ──

もちろん、立場や信頼関係が影響するのは自然なことです。

でもそれがあまりに強くなると、 発言の重さが「内容」ではなく「肩書き」に引っ張られてしまう。

そうなると、声を上げる人が決まってきます。

そして、黙る人も決まってきます。

少し前、ハーバード・ビジネス・レビューでこんな調査結果がありました。

「発言の評価が“内容”よりも“発言者の立場”に左右されている」と感じた社員は、 その後の会議で発言する頻度が約34%減ったというのです[1]。

もったいないですよね。

せっかく出てきた意見が、 “中身ではなく、名前で処理されてしまう”なんて。

今回のコラムでは、そんな小さな違和感を出発点に、

「発言の意味をどう扱うか?」をテーマに、 組織の仕組みや空気について、少しだけ立ち止まって考えてみたいと思います。

「あの人が言ったから正しい」ではなく、

「それ、なるほどね」と思える場を増やすには──

そんな問いを、一緒に見つけていけたら嬉しいです。

“誰が言ったか”が評価を歪める組織の特徴

会議でAさんが発言すると、「さすがですね」と評価される。

同じ意見をBさんが言っても、「検討しておきます」とやんわり流される。

それが1回なら、偶然かもしれない。

でも、何度も重なると──

そこにはもう、空気としての“ルール”ができあがっています。

内容よりも、名前。 意味よりも、肩書き。

そんな構造が、静かに根を張っていく。

心理学の古典的な研究に、“権威バイアス”という概念があります。 スタンレー・ミルグラムの有名な実験では、白衣を着た実験者の指示というだけで、 被験者の約65%が「明らかに危険」と思いながら電気ショックを与え続けたそうです[2]。

つまり、人は「誰が言ったか」だけで判断の重みを変えてしまう。

そしてこの傾向は、職場という上下構造のある環境では、 より強く作用するのです。

問題は、それが“思考のショートカット”として定着してしまうこと。

「あの人が言ったならOK」という反応は、一見スムーズに見えて、 裏では“考える工程”が削られている可能性があるのです。

そしてもうひとつ。

この構造の怖いところは、若手や現場の発言意欲を奪うことにあります。

「言っても通らない」 「どうせ上が決める」 ──そんな諦めが積み重なっていくと、

その場には“言葉はあるけど、誰も話さない”という 不思議な静寂だけが残るようになります。

✔ 上の人しか意見が通らない

✔ 話す人がいつも同じ

✔ 反応がなければ、もう言わない

こうした空気が数か月続くと、 組織全体が「発言前提の仕組み」を放棄し始めます。

発言には勇気がいります。

でも、それが報われる保証がないと分かっていたら、 声はやがて、頭の中だけで終わるようになります。

それは、少しずつ、でも確実に、 組織の“思考の筋肉”が弱っていくプロセスなのかもしれません。

“意味単位”で判断できる組織は強い

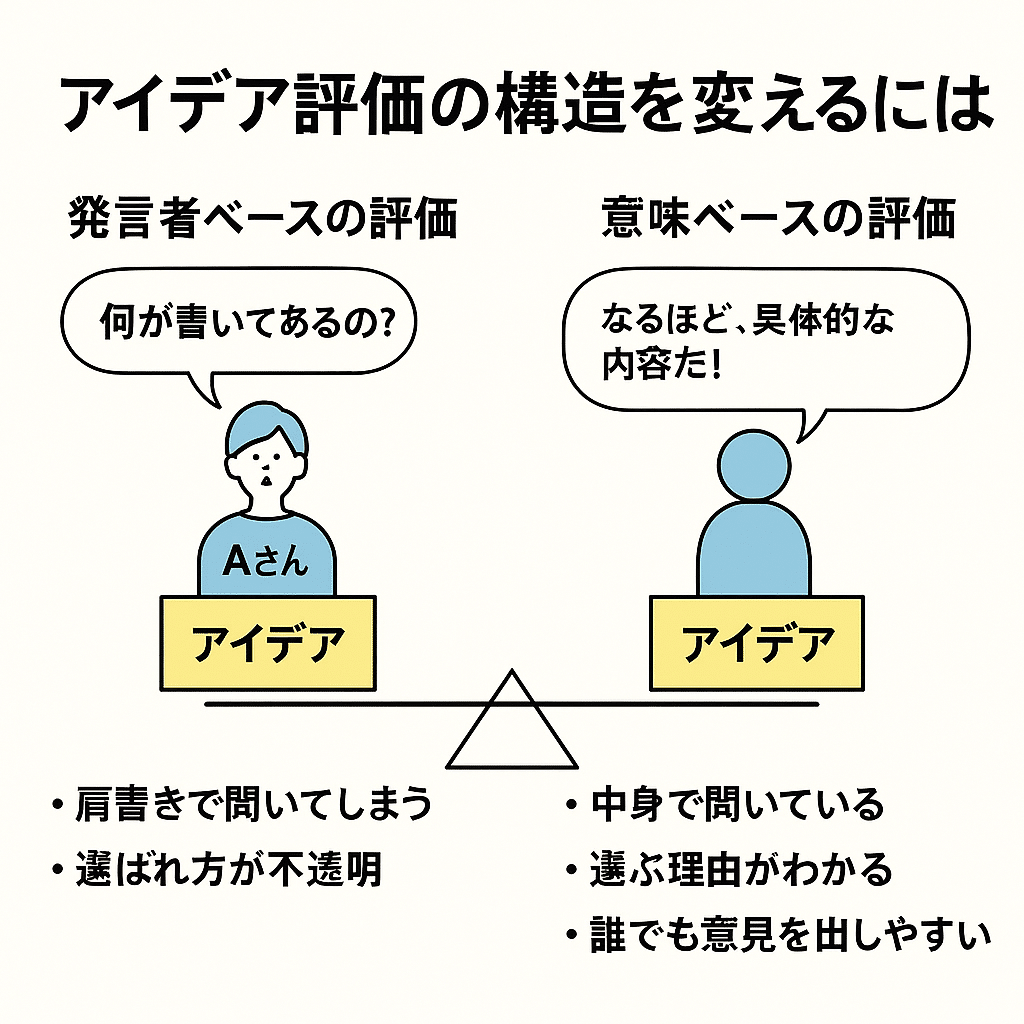

ではどうすれば、「誰が言ったか」に引っ張られすぎない文化を作れるのでしょうか。

そのヒントのひとつが、“意味単位で考える”という視点です。

たとえば、会議の議事録。

一般的には「誰が、どのように言ったか」が記録されますよね。

でもある企業では、そこを思いきって“意味のブロック”で整理するようにしたそうです。

つまり、「この提案はどんな課題を解決しようとしたか」

「この意見は、どの視点の補足か」

──そんな風に、“発言者名”より“発言の機能”に着目するようにしたのです。

その結果、発言者が誰かという重圧が軽くなり、 若手社員の発言数が1.9倍に増えたという報告もありました[3]。

そもそも、組織心理学の観点でも、 「発言者特定よりも“意見の機能”に注目する環境では、 チーム内の心理的安全性が約35%向上する」と言われています[4]。

これはつまり、“内容ベース”で扱われる言葉の方が、 人は自由に発言できるということです。

そして、それは案外小さなところから始まります。

たとえばSlackで「意見ください」と呼びかけるときに、 名前を付けずに“アイデア単位”でやり取りしてみる。

あるいは、ファシリテーターが「それ面白いね、誰の意見だっけ?」と後から聞くようにする。

「先に“中身”を評価してから“出所”を聞く」── たったそれだけで、空気は少しずつ変わっていきます。

図:発言者ベースの評価と意味ベースの評価の違い

誤解しないでほしいのは、“誰が言ったか”を軽視していいという話ではないということです。

ただ、評価や意思決定の“起点”が、 最初から「Aさんだから通す」「Bさんだから却下」になってしまうと──

いつの間にか、“考えること”よりも“忖度すること”の方が大事になってしまう。

だからこそ、組織に必要なのは、 中身で向き合う姿勢を構造的に仕込む仕掛けなのだと思います。

評価されない“価値”をどう扱うか?

組織の中には、「表には出ないけれど、たしかに価値がある」行動があります。

たとえば──

- チームが気まずくなった瞬間に場を和ませるひとこと

- 会議の後、さりげなく周囲をフォローしてくれる立ち回り

- 指示があいまいだった時、気づかれないよう補足してくれる気配り

それらは、KPIや目標管理表には載りません。

でも、その“見えない働き”がチームの温度を守っているのです。

心理学者ダニエル・ゴールマンは、著書『EQ こころの知能指数』の中で、 「職場での影響力の7割は、論理や指示ではなく、“感情の伝播”による」と述べています[5].

つまり、場の空気を整える力や、他者の安心感を支える行動は、 数値化できないけれど、確実に“成果の土台”になっている。

でも、こうした価値はしばしば、 「それって評価できるの?」と見過ごされがちです。

なぜなら、組織の評価制度は“測れるもの”を優先してしまうから。

しかし、これは逆に言えば、 「測りにくいものを測る仕組みをつくれば、組織はもっと強くなれる」 ──そんな可能性でもあります。

あるスタートアップ企業では、月1回「影響力の見える化シート」という仕組みを導入。

メンバーが「感謝した行動」「場を変えた一言」「安心できた対応」を、 自由記述で他者にフィードバックする仕組みです。

すると、業務成績は平均でも「信頼投票」が圧倒的だった人が数名浮かび上がり、 後にチームビルディングのキーパーソンとして抜擢されました。

成果で測れない貢献は、“関係性の中”に記録されている── その事実を制度で拾うことが、組織の奥行きを生むのです。

私自身も、こうした“空気を変えてくれる人”の存在に、 何度も助けられてきました。

だからこそ、組織の評価制度においても、

「直接は測れないけど、大事にしたいもの」をどこかに残しておくこと。

それが、“人が辞めにくい組織”の静かな支柱になるのだと思います。

“この提案が通った理由”を語れる組織に

「なぜこの提案が通ったのか?」

──そう聞かれて、即答できる組織は、実はあまり多くありません。

「決裁権者の好みだったのかも」「勢いがあったから」「たまたま…」

そんな答えが返ってくるようであれば、それは組織が“意味の履歴”を残していない証かもしれません。

実際、グロービス経営大学院の調査では、 「意思決定の理由が明示されていない」と感じる社員は全体の62%にのぼるという結果があります[6]。

理由が共有されない意思決定は、現場の納得感を削ぎます。

そして納得がないまま動き続けると、 「上が決めたから」「言われた通りにやっているだけ」という空気が生まれてしまいます。

ここで大事になるのが、「なぜそれが採用されたのか?」を説明できる構造です。

たとえば、ある中堅企業では、全社会議の中で「採択された提案には理由コメントを添える」 というルールを取り入れました。

「この提案が◯◯部の現場課題と一致していたため」

「△△の目標に沿って、実行可能性が高いと判断した」

──たった一文でも、それがあるとないとでは、提案を“自分ごと”として捉えやすさが全く違ってきます。

・提案採択時に「どこを評価したか」をひと言添える

・否決時も、できるだけ「ここが合わなかった」と示す

・発言者本人より“意味の方向性”を全員で共有する

→ 判断の記録は、組織にとって“信頼の足跡”になります。

言葉にされた理由があると、人はその判断を再現しやすくなります。

そして再現性のある意思決定は、“属人的な判断”から“組織的な判断”への第一歩になります。

ハーバード・ビジネス・スクールの論文では、 「意思決定の透明性があるチームは、実行率と反省率の両面で+22%の成果向上が見られる」と報告されています[7]。

つまり、「なぜこれを選んだのか」を語る力が、 “考える文化”の芯になっていくということ。

その力を持つ組織は、判断を“命令”ではなく“対話”として伝えることができます。

そしてその積み重ねが、結果として、 「この会社では、話せばちゃんと意味を聞いてもらえる」という信頼のベースをつくるのだと思います。

まとめ~“人”ではなく“意味”で動ける組織へ

- 「誰が言ったか」ではなく、「何が語られたか」に価値を置こう

- 判断理由を言語化することで、納得と信頼が積み上がる

- “意味”を扱える組織には、問いと成長の余白が生まれる

組織の中には、ルールには書かれていない“空気の決まりごと”が存在します。

発言の価値は、内容ではなく肩書きで判断される。

提案の通る・通らないは、その日の雰囲気や誰が発言したかで決まってしまう。

それが続くと、声を上げる人が限られていきます。

そして、“声を出さない方が傷つかずに済む”という空気が広がっていく。

でも、私たちは知っているはずです。

本当に組織を支えているのは、「それ、いいね」と意味で拾ってくれる人の存在だということを。

“名前”を頼りにする組織から、“意味”で信頼できる組織へ。

その一歩は、提案の中身をちゃんと聞くことかもしれません。

「あの人が言ったから」ではなく、

「なるほど、それは確かに」──そんな反応が増える組織。

それが、誰の意見にもチャンスがある場づくりに、つながっていくのだと思います。

完璧な制度も、万能な評価基準もありません。

でも、話し合える空気・拾い合える仕組みがあれば、 組織は自然と問いを持ち続けるようになります。

そして、問いが続く組織は、きっと人も育ち、信頼も残っていきます。

またお会いしましょう。

よくあるご質問(FAQ)

-

Q:でもやっぱり「誰が言ったか」って大事じゃないんですか?

A:もちろん、信頼や経験値が影響する場面はたくさんあります。 ただ、それが“発言の中身より先に判断されてしまう”と、本質が曇ってしまうことがあります。 理想は、「この発言にはこういう意味がある」と受け止めたうえで、 「Aさんのこれまでの経験ならさらに信頼できるね」と後から文脈が重なるような状態です。 -

Q:意味で判断するって、現場では難しい気がします…

A:はい、実際には“誰が言ったか”の影響をゼロにすることはできません。 でも、たとえば議事録を「発言者非表示」にするだけで、評価の偏りは和らぎます。 あるIT企業では「ファーストラウンドは匿名レビュー」という仕組みを導入し、 発言の偏りが明らかに減ったそうです。

大事なのは、“誰が言ったか”に頼りきらない工夫を、ひとつでも入れること。 -

Q:上司や役員が“発言者ベースの評価”を好む場合はどうしたら…?

A:よくある悩みです。まずは反論ではなく、“問い返し”が効果的です。 「中身の評価って、誰がどうやって整理してますか?」と聞いてみるだけで、 会話の起点が変わることがあります。

対立ではなく、“問いを差し出す”という姿勢が、文化の切り口になることもあります。 -

Q:「意味単位で扱う」って、どこから始めればいいですか?

A:最初の一歩は、小さな見直しです。 たとえば、「この発言って、どの問題に対して出てきたんだっけ?」と確認するだけでも違います。 議事録やメモを「論点ベース」に整理するクセをつけると、 自然と“中身”で議論が回るようになっていきます。 -

Q:こういう考え方って、どんな会社でも通じますか?

A:すべての会社に100%当てはまるわけではありません。 ただ、「なぜこの判断だったのか」を言葉にできる文化は、 企業規模や業種に関係なく、組織の“納得と再現性”を高めてくれます。 最初は少しずつでも、「判断理由を残す」ことから始めてみてください。

出典・参考文献

- Harvard Business Review(2022)“Why Employees Don’t Speak Up in Meetings”

- Milgram, S. (1963). Behavioral Study of Obedience. Journal of Abnormal and Social Psychology (※Wikipedia参考リンク)

- Edmondson, A. (1999). Psychological Safety and Learning Behavior in Work Teams. Administrative Science Quarterly

- Goleman, D. (1995). Emotional Intelligence. Bantam Books.(邦訳あり)

- Harvard Business School (2021). The Transparency Dividend: Decision-Making in High-Performing Teams