自分に向いている起業”なんて存在するのか?

こんにちは。ラプロユアコンサルティング行政書士事務所 代表の岩上です。

「起業に向いてる人っていますか?」

この質問を受けるたびに、私はいつも少しだけ胸が痛みます。

それは、たいていこの言葉に続いて、 「自分はあまり向いていない気がして…」という一言が続くからです。

過去の失敗、性格へのコンプレックス、周囲との比較── “向いていない自分”にラベルを貼り、そのまま起業をあきらめてしまう人も少なくありません。

2022年の中小企業庁の調査では、「起業に興味はあるが行動に移せない理由」として、

「自信がない」「自分に向いているかわからない」が上位に挙げられています(※出典:中小企業庁 起業意識調査2022)。

でも私は、こう思うのです。

“自分に向いている起業”なんて、本当に存在するのか?

たしかに、ピーター・ドラッカーは「人は弱みよりも、強みに集中せよ」と説きました。

けれど、起業における“強み”とは、はじめから分かるものではありません。

むしろ、「やりながら育っていく」ものではないかと、私は思うのです。

1.「人見知りだから営業は無理」 → 文章発信や紹介型営業も立派な手段。

2.「人脈がないからムリ」 → SNSやマッチングアプリで最初の顧客を得る人は多い。

3.「向いてるビジネスがわからない」 → 大半の人はやってみてから修正している。

今回は、「適性を探す」という思考そのものが、 ときに起業の芽を摘んでしまうことがあるという事実に向き合いながら、

“向いていない”と感じる人こそが、どんな起業の可能性を持っているのか──

その問いを、ていねいに考えていきたいと思います。

1.「向いてる起業」を探す人がハマる罠

「起業に向いている人って、どんな人ですか?」

この問いは、ある意味とても合理的です。

自分の性格や能力をもとに、「合うビジネス」「合わない領域」を 事前に判断してから挑戦したい──。

それは当然の欲求でもあり、リスクを最小限に抑えたいという 真剣な気持ちの表れでもあります。

けれど問題は、「向いているかどうか」という基準自体が、しばしば誤解されているということです。

「社交的であること」「営業が得意なこと」「人前で話せること」

そうした“成功者の特徴”をなぞるように、自分との距離を測る人は少なくありません。

けれど、実際に起業現場で長く続いている人たちの多くは、 この“起業家らしさ”の型にまったく当てはまっていないケースも多いのです。

- 話し上手である必要はない → 傾聴力や質問力も大きな武器

- 行動力よりも“持続力”が重視される場面が多い

- 人脈が最初にない人ほど、設計で工夫しようとする思考が鍛えられる

経営心理学では「コンピテンシー(発揮能力)」と「ポテンシャル(潜在能力)」は区別され、

本人が“得意と自覚していない行動”の中に、適性が潜んでいるとされます。

また、ギャラップ社の調査によれば、 “強みと思っていなかった領域”にこそ、他者から見た「価値」が多く眠っているという結果も報告されています。

つまり、適性とは「今の自分が信じている向き不向き」ではなく、

むしろ、問いに出会い、行動したあとに浮かび上がってくる“相互作用の中の輪郭”なのです。

では、「自分は向いてないかも」と思っている人が、

どのようにして“自分なりの適性”と出会っていくのか。

次章では、「始めたあとに変わっていく適性」について、掘り下げていきます。

2. 向いてるかどうかは、始めたあとで変わる

「自分には向いていない気がする」

その言葉には、「やってみたことがない」という事実が隠れていることが多い。

本当は、“向いているかどうか”なんて、行動したあとでしか分かりません。

むしろ、「始めたことで、向いている部分が開花する」ケースもあるのです。

たとえば、人前で話すのが苦手だった方が、オンライン講座で“誰かに伝わる喜び”を実感し、

1年後にはファシリテーションを武器にコミュニティ運営までしていた──そんな例もあります。

心理学者コルブの「経験学習モデル」でも、人は以下の4段階を経て能力を獲得するとされます:

- ① 具体的経験

- ② 振り返りと内省

- ③ 概念化(気づき・理論)

- ④ 試行(新しい行動)

このサイクルが回るのは、行動が先にあるからです。

適性とは、“結果”ではなく“プロセス”から浮かび上がってくるものかもしれません。

- 「発信が怖い」→ 反応をもらった瞬間に快感に変わった

- 「営業が苦手」→ 自分の言葉で説明したら相手が喜んでくれた

- 「向いていない」→ 実はそれ、“教わってないだけ”だった

多くの人が、“向いてない”と感じるのは、「自信がない」だけではなく、

「成功するための定型パターンに自分がハマらない」と感じているからでもあります。

でもそのパターン自体が、狭すぎるのかもしれません。

行動することで、自分のなかの“想定外の適性”が芽を出すことは、むしろ自然な現象。

それは「成長」の定義を、“能力の発見”に置き換えたときに見えてくる新しい起業の構図です。

3. “環境にフィットさせる力”こそが本当の適性

「適性」とは、才能や性格のように“内側”にあるもの──

そう思われがちですが、実際の起業の現場では、「環境との相互作用」として現れることの方が多い。

たとえば、営業が得意ではない人が、紹介制ビジネスに特化した仕組みを作ったり、

人前に立つのが苦手な人が、動画ではなく文章で世界観を伝えたり。

“やり方”を変えることで、自分を活かせる環境にフィットしていく。

この力こそ、実は最も起業において必要とされるスキルなのです。

経営学では、「適応行動(adaptive behavior)」という概念があります。

これは“周囲の状況や期待に合わせて自分の戦略や行動を柔軟に変化させる能力”のことで、

特にリーダーシップ論やスタートアップ研究の文脈で、近年強く注目されています。

言い換えれば、「向いているかどうか」よりも、「フィットさせる力」を持つ人の方が長く生き残るということ。

たとえばある男性は、自身の“話すのが苦手”という特性をカバーするために、

最初から自動メールの導線を設計し、対面を最小限にする販売導線を設計しました。

その結果、月商100万円超を安定して達成できる状態に。

彼はこう語ります。

「自分は向いているというより、“向いてないことを認める”ことで強くなれた」

自分の不得意を仕組みで補う。

それは、甘えでも逃げでもなく、経営者としての冷静な戦略行動です。

また、「意味」から起業を設計する人たちは、必ずしも自分の得意だけにこだわりません。

「これがやりたい」「これだけは変えたい」

その“意味の核”を起点にし、足りない部分は補う。

そうやって事業を成り立たせるという視点もまた、“自分のフィット”を生み出す一手段なのです。

4. 起業とは、自己定義の“再設計”である

「起業は、自分の可能性を広げる手段だ」

──そう言われることは多いですが、私はもう一歩踏み込んでこう考えています。

起業とは、自分自身の定義を“再設計”する行為なのだと。

「自分はこういう人間だ」と思っていた輪郭を、

「こうありたい自分」へと再構築する──

その過程そのものが、起業という営みの本質にあるのではないかと感じています。

たとえば、もともと“誰かのサポート役”に徹してきた人が、

起業をきっかけに「前に立って言葉を発する自分」へと変わっていく。

あるいは、「組織の歯車」としてしか動けないと思っていた人が、

「自分の決断で誰かを助けられる存在」に再定義されていく。

こうした変化は、単にスキルや知識を獲得したからではありません。

「自分をどう見るか」という内側の定義が変わったからこそ、 選ぶ行動や発する言葉が変わっていったのです。

“適性”は、決して「与えられた条件」ではない。

「意味づけ」によって再編されていくプロセスの中で、徐々に輪郭を持ちはじめるものだと思うのです。

「向いているかどうか」よりも、

「誰としてこの一歩を始めるのか」を、今この瞬間に選べること。

それが、起業という道が持つ一番の可能性なのかもしれません。

あなたは、“起業に向いている人”になりたいですか?

それとも、“自分らしく選べる人”でありたいですか?

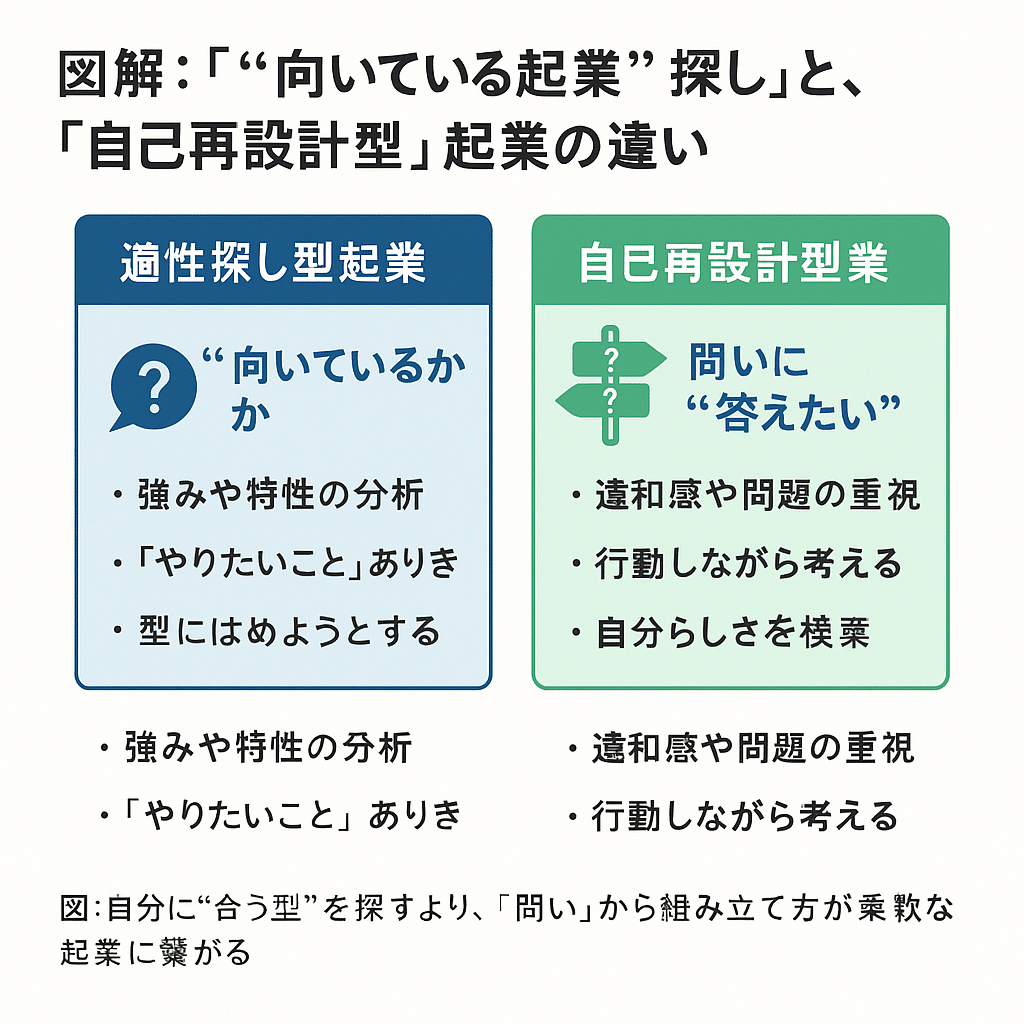

図:自分に“合う型”を探すより、「問い」から組み立てる方が柔軟な起業に繋がる

よくあるご質問(FAQ)

起業に向いていない性格でも、成功できるのでしょうか?

性格と起業の成功は必ずしも比例しません。むしろ、“弱みを戦略化”する力が重要です。得意な環境に自分を合わせていくことで、成功は十分に可能です。

「やりたいこと」がなくても始めて大丈夫ですか?

はい。問いや違和感から始めた起業が、後に大きな意味を持つこともあります。目的は行動の中で見つかることも多くあります。

「適性診断」で起業に不向きと出ました。不安です。

適性診断はあくまで参考であり、あなたの未来を決めるものではありません。行動しながら自分のスタイルを作っていく方が重要です。

補ってくれる仲間や外注先がいません。1人で始められますか?

もちろん可能です。最初はミニマムで、苦手な部分を避けながらスモールスタートし、必要に応じて少しずつ外部の力を借りていくのが現実的です。

こういう想い型の起業でも、法人設立やビザ支援は受けられますか?

はい。当事務所では“まだ形になっていない段階”でも、法人化・設立・ビザなどの実務支援が可能です。安心してご相談ください。

まとめ~「向いていない」から始まる起業もある

- “向いている起業”は、始める前には分からない

- 適性は、行動と問いの中で輪郭を持ちはじめる

- 起業とは「自己定義の再設計」という、しなやかな選択肢である

“起業に向いている人”という言葉が、誰かの背中を押すこともあれば、

その逆に、誰かの可能性を静かに閉じてしまうこともあります。

でも、ここまで読んでくださったあなたは、きっと気づいているはずです。

向いているかどうかを決めるのは、誰かではなく、

行動したあなた自身の内側にある「気づき」や「納得感」だということを。

「これは向いていないかもしれない」

──その違和感こそが、次の行動をデザインするための“問い”である可能性もあります。

すべての起業に“確信”があるわけではありません。

でも、“問い”がある限り、その挑戦は意味を持ち続けます。

不確かさとともに歩み出すあなたに、

「向いてなくても、始めていい」という言葉を、私はここで贈りたいと思います。

あなたをどこかへ連れていく。

またお会いしましょう。