こんにちは。ラプロユアコンサルティング行政書士事務所 代表の岩上です。

「この職場、本当にいい人ばかりで──」

そんな言葉を聞くと、どこか安心する気持ちがあります。

誰も怒鳴らない。誰かを否定しない。

お互いを思いやり、配慮し合い、雰囲気はいつも穏やか──

けれどその“善さ”が、 気づかないうちに組織の“問いを起こす力”を奪っていくこともあります。

ある職場での話です。

そこは、職場環境調査でも「ストレスが少ない」と常に高評価でした。

相談しやすい上司、冗談を言い合える同僚、残業もほとんどない。

けれど──あるプロジェクトで大きな判断ミスがあったとき、

誰ひとりとして「上層部の決定に違和感があった」と言い出す人はいませんでした。

「私が言っていいのか分からなかった」

「空気がすごく良かったから、あえて水を差したくなかった」

そう語ったのは、 日頃からチームワークを大切にしていた、誠実なスタッフたちでした。

「いい人であること」「衝突しないこと」が大切にされる空気は、

時に「違和感を口にしない」という選択を組織全体に共有させてしまうのです。

このコラムでは、“善い人であふれた組織”が、

なぜ時に「何も決まらず、何も進まず、何も壊せない」状態に陥るのか。

その背景にある“空気の支配構造”と、

「問いを許す」ことが組織の健全性にどう影響するか──

やさしさ・善性・正しさが交錯する空気の中で、 “違和感が生き残る余白”をどう設計するかという視点から、 静かに読み解いていきたいと思います。

※参考:

ダイヤモンド・オンライン|人にどう思われているかを気にしすぎてしまう人が、ラクになる方法

ダイヤモンド・オンライン|「組織を動かす人」と「組織に潰される人」の決定的な違いとは? ~組織力学への深い洞察に基づく「ディープ・スキル」の有無

善性が問いを消す──“空気のいい職場”という危うさ

「うちは、空気がとてもいい職場です」

そう語る企業やマネージャーの表情は、たいてい穏やかです。

人間関係のトラブルが少ない。冗談も言い合える。会議は和やか。

“言い過ぎる人”や“怒鳴る人”はいない──

一見、それは理想的な環境です。

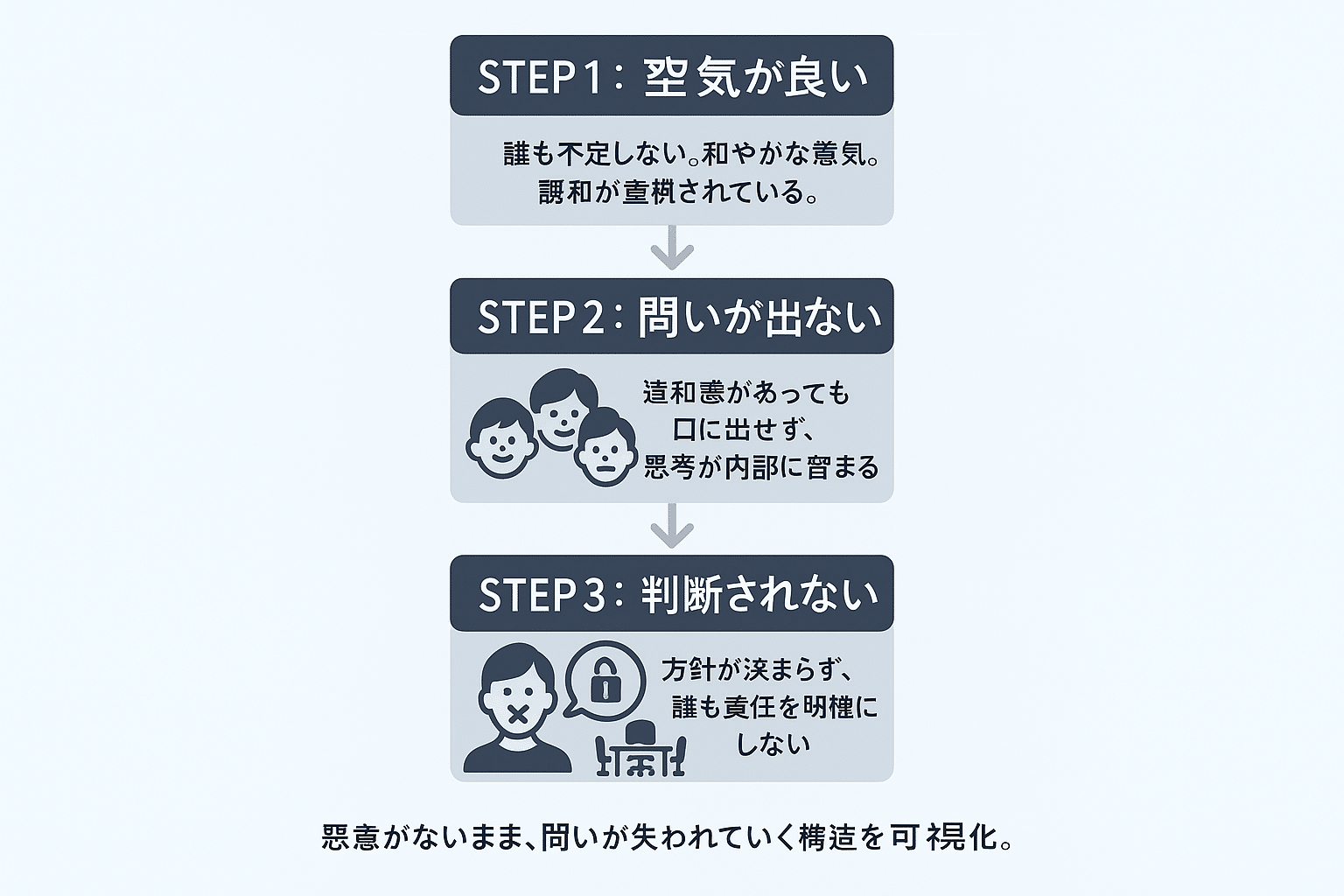

けれど、その“空気の良さ”の中に、 「問いが起きない構造」が隠れていることがあります。

“優しい空気”の副作用:誰も違和感を言わなくなる

ある企業で、新規事業の進行中に意思決定のミスが重なりました。

プロジェクトメンバーの多くは「あれ?おかしいな」と感じていたにもかかわらず、

誰も声をあげなかったのです。

理由は、「空気を壊したくなかったから」。

一人が声を出せば、他のメンバーも“言っていい空気”になるはずでした。

けれど誰も先陣を切れなかった。

結果的に、進行は大きく遅れ、クライアントとの信頼も揺らぎました。

これは特殊な例ではありません。

実際、2021年のある調査によれば、

「違和感があっても発言を控えることがある」と答えた社員は72.3%にのぼります。

(出典:ダイヤモンド・オンライン|“空気が良すぎる職場”の弊害)

悪意のない沈黙が、“問題解決力”を奪う

“優しさ”は、敵をつくらない代わりに、「問い」をつくる人を消してしまいます。

・その言い方はちょっとキツいかも

・せっかくの和やかな雰囲気が壊れてしまう

・今ここで言う必要はないんじゃないか?

──こうした“善性による抑制”が、 現場から「違和感」や「警告」を静かに奪っていく。

特に日本社会は、「空気を読む文化」によって 問いを発すること自体が“悪目立ち”する構造があります。

結果的に、誰もが“正しいこと”よりも、 “言わないほうが傷つけない”という判断を選ぶようになる。

“空気の良さ”は、思考を止める装置にもなりうる

職場に「怒り」や「否定」がないのは理想です。

けれどその裏で、「違和感の言語化」や「対立的問い」が欠如すれば、

それはやがて“意思決定の空白”を生みます。

“悪意のない沈黙”が続いた結果、

誰も異変に気づかず、組織全体が見えない崩壊へと向かってしまう。

だからこそ、空気の良さを“問いを許す構造”として保てるかどうかが、

組織の“本当の健全性”を分ける分岐点になるのです。

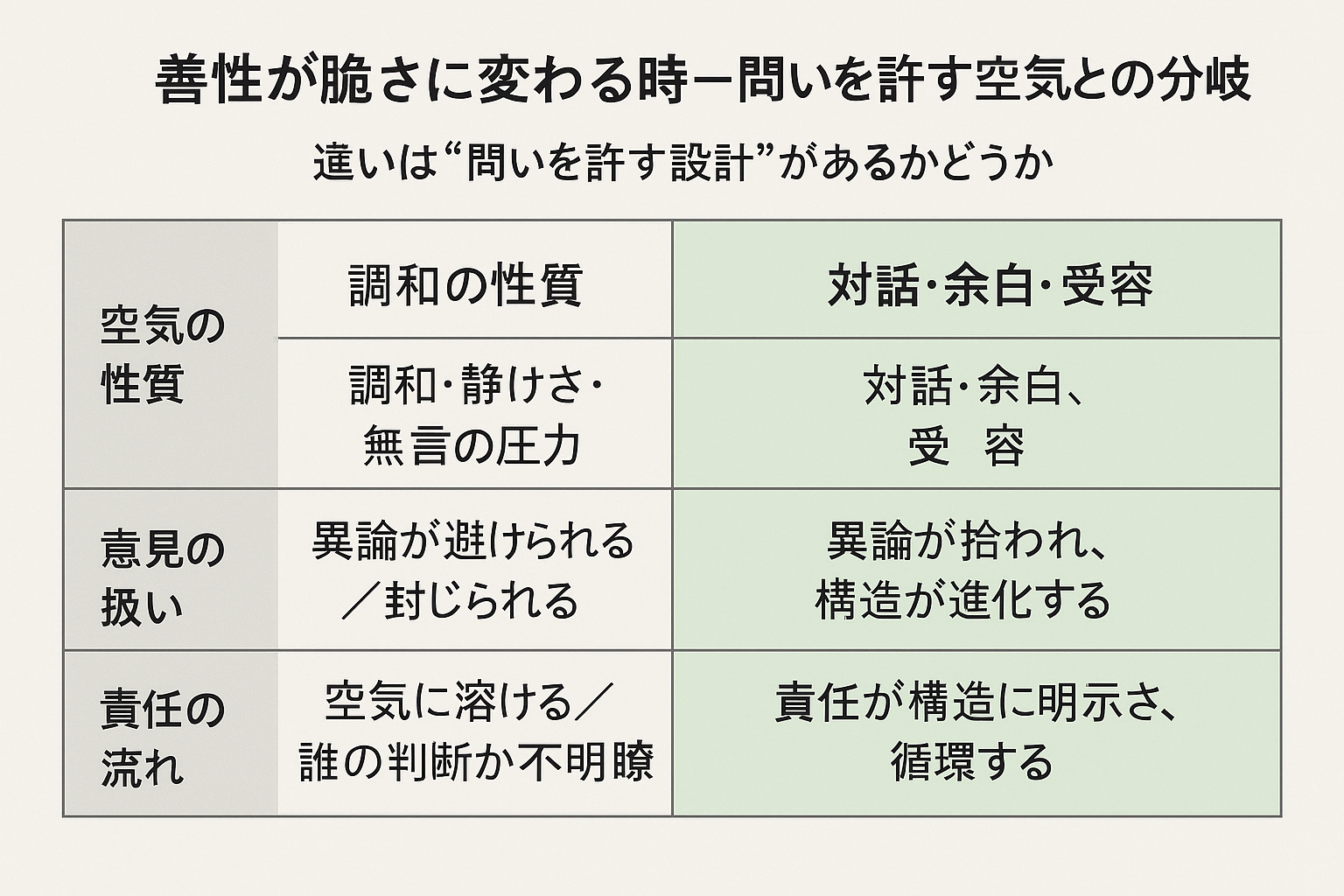

図:問いが消える組織の3ステップ構造(空気→沈黙→判断喪失)

・空気の良さが「違和感の排除」を内包していないかを点検する

・“問いを持っている誰か”が黙っていないか、観察してみる

正しすぎるルールが、なぜ人を止めるのか?──理念と制度の“過剰適合”

「うちの組織は、理念がしっかりしている」

そう語る経営者の多くは、誠実です。

人を大切にする姿勢、ルールによる対等性の担保、

暴力や差別を防ぐためのガイドライン──

理念は、本来“守るための装置”です。

ルールは“弱さをすくいあげる構造”です。

けれど──その理念が強くなりすぎたとき、

“異物”や“違和感”を受け止める余白が、

組織から静かに消えていくことがあります。

「理念疲労」という言葉がある

近年、“理念疲労”や”パーパス疲れ”という概念が少しずつ注目され始めました。

それは、理念そのものの正しさを疑えなくなった結果、

現場が“自由に考えること”をやめてしまう現象です。

理念は本来、“問いを起こす言葉”であったはずなのに、 いつの間にか“それに反するもの=悪”というラベリング装置になってしまう。

この構造が進行すると、 ルールを守ることが最優先となり、「状況に応じた逸脱」すら選べなくなるのです。

例えるなら──

「赤信号は止まれ」というルールは、命を守る前提です。

でも、もし後ろから暴走車が迫っていたら?

本来なら“飛び出して避ける”という判断が必要な場面でも、

ルールに従って止まり続けてしまったら──

それは、死に直結する「正しさ」になってしまいます。

ルールが“問いを起こすもの”でなくなったとき

本当は、問いかけてよかった。

・この理念は、今の私たちに合っているだろうか?

・このルールは、現場の声を拾えているだろうか?

・“逸脱”を提案できる空気は、今の組織にあるか?

こうした問いを、誰も口にしなくなったとき──

理念は“正しさを守る檻”へと変化していきます。

ルールが正しすぎるとき、人は

「それに適応する」か、「それに疲れて黙る」しかなくなる。

そして、沈黙のなかで思考は止まり、

問いの起点がすべて“制度外”へと流れ出してしまうのです。

「正しい」ものは、時に問いを止める

善さが問いを消すように、 正しさもまた、問いの発芽を摘んでしまうことがあります。

けれどそれは、制度が悪いのではありません。

“制度に問いを許す構造”が欠けているのです。

正しすぎる組織は、やがて“逸脱できない不自由さ”によって、

自らの意思決定力を失っていきます。

だからこそ必要なのは、

「この正しさは、いまの私たちにとっても正しいのか?」という、

ルールを“疑う許可”なのです。

・「正しさ」に従い続けることが、創造性や柔軟性を奪ってしまう状態を「理念疲労」と呼びます。

・制度の目的は「守ること」だけでなく、「問うこと」にも向いていなければなりません。

誰も責任を取らない──“善性の分担崩壊”と空白の構造

「みんな、本当にいい人たちなんです」

これはある企業の中間管理職の言葉です。

上司は部下に配慮し、部下は上司の意図を汲み、

責任のある判断を迫られても、空気を読みながら決定を先延ばしにする。

誰も怒らない。誰もぶつからない。

だけど、何も決まらない。

“責任を取らない善性”が生む構造的な空白

本来、組織における“リーダーシップ”とは、

問いの矢印を受け止め、構造的に責任を引き受ける存在です。

けれど“善い人であること”が優先されると、

リーダーが判断を避け、答えを空気に委ねるようになります。

結果として──

「これはAさんが言ってたから」

「現場の声がこうだから」

「会社の方針を優先するとこうなる」

そうして判断は“誰か”に薄められ、 構造は“誰でもない何か”に責任を預けはじめる。

“空気に責任を取らせる”という構造

このとき、組織はある種の“無責任性”を宿します。

誰が悪いわけでもない。

でも、なにも変わらない。

その状態を支えているのは、「善性による責任回避」です。

善い人は、責められることを避けようとします。

同時に、“責めること”も避けようとします。

結果的に、

“誰も責めない”が“誰も動かない”という

静かで深い停滞が組織全体に広がっていく。

“判断の空白”が問いの空白を生む

誰かが「それはおかしい」と言えば、 そこに問いが起き、構造は動き出すはずでした。

けれど、“責任を取りたくない”善い人が増えると、 その問いは未定義のまま、場から消されていく。

これは感情ではなく、構造の話です。

本来、善性とは「思いやり」ではなく、

“違和感に耐える器”であるべきなのかもしれません。

誰かの不満、異論、突き刺さるような問い。

それらに対して、自分が壊れずにいられること。

それこそが、本当に“責任を引き受ける善さ”のあり方ではないでしょうか。

・リーダーの役割とは、問いの矢印を構造で受け止める存在であること。

・「優しさでやり過ごす」ことは、対人ではなく“組織”そのものを壊す引き金になります。

まとめ:“問いに耐える”善性が、組織を強くする

図:善性による停滞 vs 問いを許す空気の違い(比較チャート)

📌 この記事の 3 行まとめ

- 善性は問いを奪いやすく、組織に“悪意なき停滞”を生む

- 正しさ・優しさが“逸脱”や“責任”を抑圧すると、構造が空洞化する

- 「問いを許す空気」を設計できるかどうかが、組織の本当の強さを決める

“善い人ばかり”の組織は、たしかに心地よい場所かもしれません。

けれど── その優しさが、「問いの不在」という静かな崩壊を生むこともある。

違和感があっても口に出せない空気。

ルールに忠実すぎて、逸脱すら許されない構造。

善性の仮面の裏で、責任が誰にも引き受けられていない状態。

それは、“悪意のない停滞”のはじまりです。

やさしさも、正しさも、必要です。

けれど── 「問いを発する人」を許さない空気が支配するとき、 それらは“強さ”ではなく、“しずかな脆さ”になってしまう。

本当に善い組織とは、 善さの中に“問いを差し込める余白”を抱えている組織。

その余白を育てるために、

私たちはまず、「問いを消していないか?」と、自分に問うところから始める必要があるのかもしれません。

優しさは、問いを許した瞬間に、本当の強さへと変わります。

またお会いしましょう。

よくあるご質問(FAQ)

Q. “善い人”の何が問題なのですか?

A. 善性そのものが悪いわけではありません。ただし、その空気が“問い”を許さず、構造が硬直する場合に組織のリスクが高まります。

Q. 正しい理念やルールを守るのはダメなのですか?

A. 必要です。ただし、それが“逸脱すら許さない絶対化”になると、組織の意思決定が停止しやすくなります。

Q. 本音や違和感を出しにくいのですが、どうすれば?

A. 小さな場から“問いを許す空気”を育てることが第一歩です。安全に違和感を出せる仕掛けが必要です。

Q. 自分がリーダーである場合、何に気をつけるべき?

A. 善くあるだけでなく、“構造で問いを受け止める設計”を意識することが重要です。沈黙に耐える力もまた、リーダーシップです。

参考・出典

関連記事

-

“役に立たない会議”はなぜ生まれるのか──意思決定と沈黙の経営学

「話しても決まらない会議」は、問いの構造が設計されていない証拠。沈黙の場を“意味のある意思決定”に変えるヒントを探ります。 -

やりたいことがなくても起業できる理由とは?目的なき挑戦が意味を持つ瞬間

“問いを抱えながら動き出す”という選択肢を肯定する、静かな跳躍のすすめ。 -

「誰の発言か」ではなく「何を言ったか」で動ける組織へ

発言主義を超え、構造と問いで動ける組織とは──共鳴を軸とした再設計論。 -

成果主義の限界と制度の問い直し──数字では見えない“信頼”を、どう評価する?

組織内の“問いに耐える力”を制度設計から支えるヒントを探ります。