こんにちは。ラプロユアコンサルティング行政書士事務所 代表の岩上です。

「普通でいなきゃ」──

そう思ったことが、一度もない人は、きっといない。

人に合わせる。 場に溶け込む。 目立たないように、ズレないように。

私もそうでした。

「あの人、ちょっと変わってるよね」

そう言われたことがあります。何度も。

はじめは、笑って受け流していました。

でも、どこかで確かに、自分はズレているんだと感じていた。

そのたびに、黙るようになった。

会議でも、空気を読んで発言を引っ込めるようになった。

「普通でいる方が、波風立たない」 ──そんなふうに思うようになったのです。

でも、ある時ふと気づいたんです。

「普通」って……いったい、なんだろう?

よくよく考えると、それは誰かが明確に定義したものじゃなかった。

法律でもなければ、指示されたわけでもない。

「空気」でした。

誰が言ったわけでもないけれど、

“そうするのが当然”というような、無言の圧力。

誰もがその空気を読み合い、 違和感があっても、問いを口にしない。

その空気の中で、私たちは 自分の思考を、 自分の感情を、 少しずつ削っていくのかもしれません。

このコラムでは、

「普通でいよう」として苦しくなってしまった人へ──

あなたの中にある“ズレ”や“違和感”を、 問いへと変える構造について考えていきたいと思います。

「ズレ」は、壊すものではなく、

跳ねるための準備かもしれないから。

「普通であろうとする空気」が問いを止める

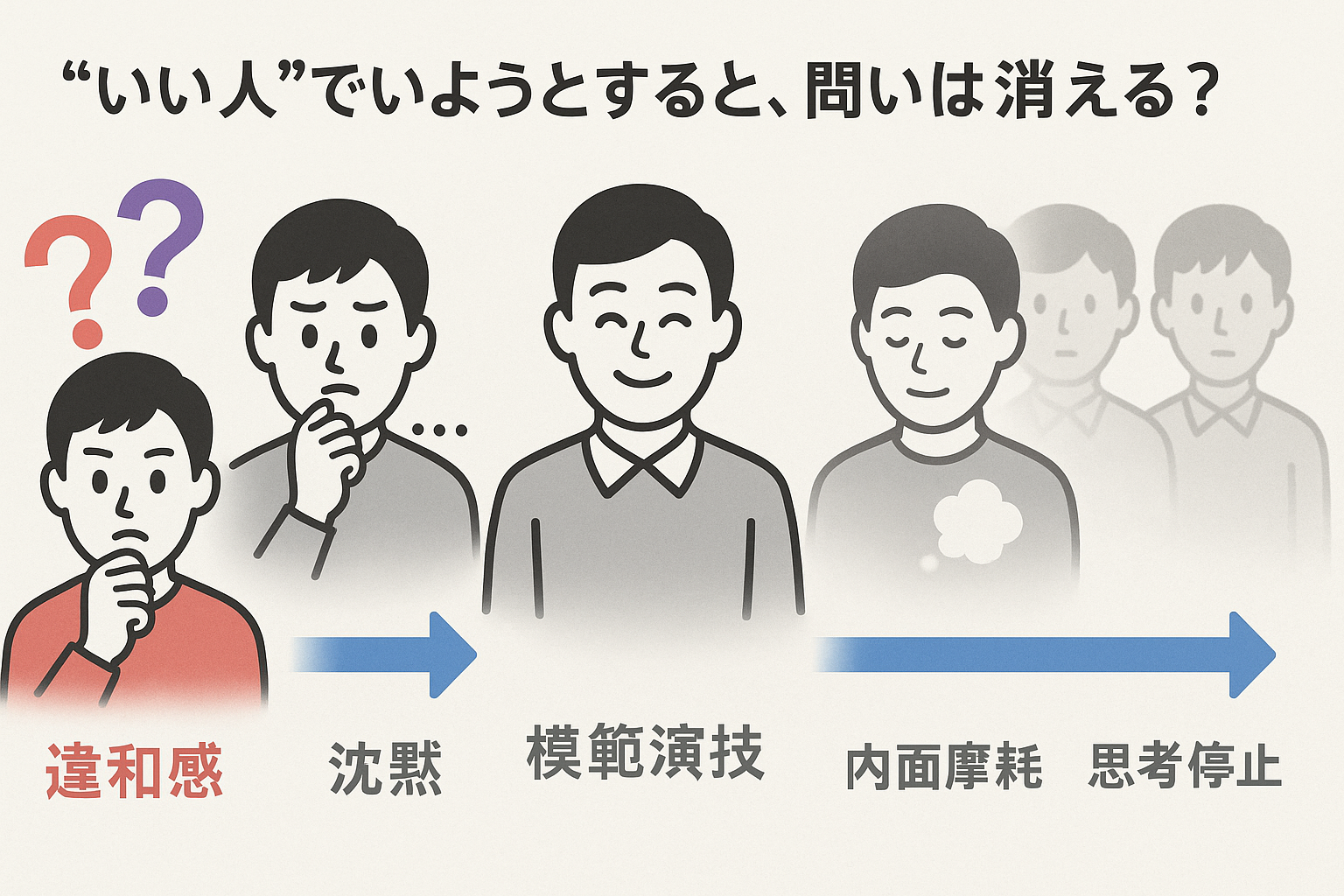

図:職場で問いが出なくなる3つの段階(違和感→沈黙→構造化)

会議中、誰かが当たり障りのない報告をしている。

それに続くように、他の参加者も同じような内容を淡々と話す。

時間は過ぎる。

でも、何も決まらない。

──それでも、誰も「おかしい」とは言わない。

ある調査によれば、 「会議で自分の意見を発言しづらい」と感じる人は全体の6割を超え、 その主な理由は「雰囲気を壊したくないから」であるといいます[1]。

つまり、“問い”を持っていても、 空気がそれを封じてしまうのです。

私の職場でも起きていた、問いの不在

私が以前いた職場でも、何年も続いている定例会議がありました。

発言する人は決まっていて、内容もだいたい似通っていて。

私はその会議に出ながら、ずっとこう思っていました。

「何を決めようとしてるんだろう?」

「これは誰のための時間なんだろう?」

でも、私はその問いを口にしませんでした。

なぜか?

自分の知識が足りないだけかもしれない。

若手が空気を壊すのはよくないかもしれない。

“普通”の大人として、そういう場では黙っておくものだ。

──そう思っていたからです。

数年後、私はその会議を主導する側になりました。

そのとき初めて知ったのです。

あの場にいた全員が、実は分かっていなかったのだと。

- ゴールが明示されていない

- 議論ではなく報告になっている

- 反論を許さない雰囲気がある

- 誰がどう決めるのかが曖昧

──にもかかわらず、

「みんな、普通に進めているから黙っていた」

問いが起きないことが、普通になる

そこには“問いを出さない”ことが、すでに空気化されたルールとして存在していたのです。

問いを出す=空気を壊す=ズレる人になる。

だから皆、黙る。

黙っているのが、善とされる。

これが、普通であろうとする空気が、問いを殺す構造です。

「空気の支配」は、誰も命じない

それは誰かの明示的なルールではありません。

でも、誰もが従ってしまう。

・波風を立てない ・和を乱さない ・ズレないようにする

これらの“普通”を保つことが、 いつしか問いを持たない人間であることに繋がっていく。

そして、組織の中では「思考しないこと」が、 無言の推奨事項になっていくのです。

・全員が“言っていない”けれど“分かっている”

・違和感があっても、「言わないこと」が評価される

・それはルールではなく、“みんなが従っている空気”として支配されている

「ズレている人」が“悪”になる構造

図:ズレている人が“悪”になる構造図解(構造逸脱と空気)

「あの人、ちょっとズレてるよね」

そんなふうに言われたこと、あるでしょうか?

あるいは──誰かに、そう言ったこと。

でも、「ズレている」とは、いったい何からズレているのでしょう?

「普通」の正体は、誰が決めているのか?

「ズレ」とは、基準があってこそ生まれる言葉です。

その基準は、“普通”と呼ばれるもの。

しかし、その「普通」は自然にできたわけではありません。

構造的に、作られてきたものです。

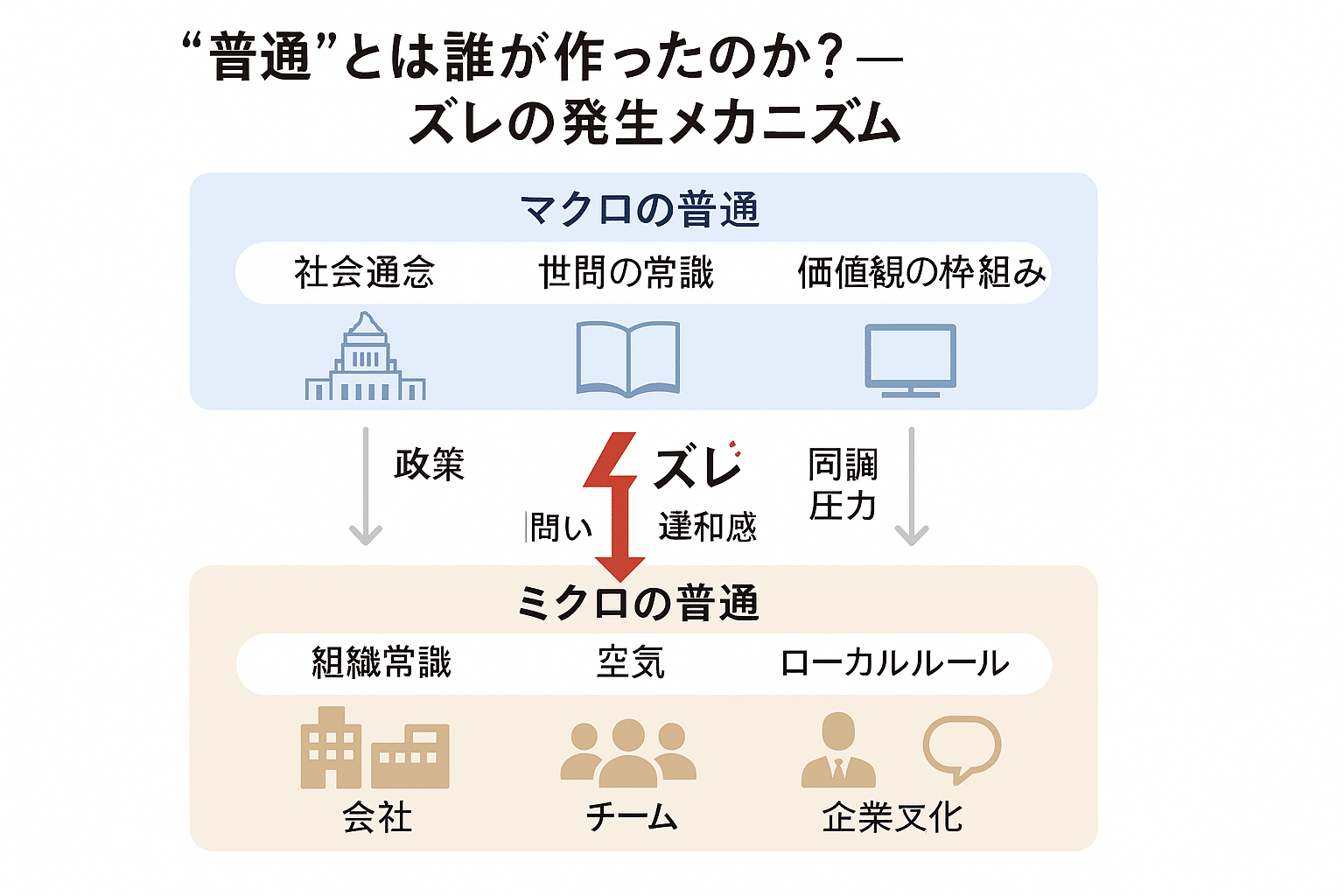

- マクロな普通: 国家・教育・メディア・政策が形づくる“社会通念としての普通”

- ミクロな普通: 組織文化・企業風土・上司の哲学・業界的合意によって形成される“ローカル常識”としての普通

たとえば、企業が「自社に合う人材」を採用し続けた結果、

同じような学歴・思想・生活水準・価値観を持った人々が自然と集まってくる。

その中で形成された「会社の空気」は、 ある意味で“属人的な普通”として機能し始めます。

そこに、異なるバックグラウンドや思考様式を持つ人が加わったとき──

その人は“ズレている”と評価されてしまう。

けれど実際には、

ズレているのは“その人”ではなく、

その場の前提条件と合っていないだけなのです。

国家や教育、メディアによる「マクロな普通」と、企業や上司による「ミクロな普通」の2層構造を可視化し、ズレが生じる起点を図解化。

「ズレ」は構造との不一致であって、誤りではない

ズレとは、思考力、文化背景、価値観などの“非対称性”によって起きるものであり、 それ自体は間違いでも逸脱でもありません。

ただ、組織が「自分たちにとって快適な普通」を前提に運営されているとき、 そこにフィットしない違和感は“問題”として処理されるのです。

しかもその処理は、明示的ではなく、 空気によって静かに行われる。

「あの人は浮いてるよね」 「ちょっとズレてる感じがする」

その言葉には、問いを持つ者に対する“同調の拒否”が含まれているのです。

ズレは問いの兆し──それを許容しない空気が危うい

ズレる人とは、

「まだ名前のついていない違和感」を最初に感じ取る人です。

問いの種を持っている人。

構造を揺さぶる可能性を秘めている人。

それを排除する場では、問いは起きません。 跳躍も起きません。

人々はズレることを恐れ、自分の違和感を封じ込め、 空気の中で同化していく。

“ズレている人”をどう扱うかが、組織の未来を決める

ズレる人を、排除するか。 それとも、問いの触媒として活かすか。

それを選ぶのは、組織や社会の構造の器です。

ズレが許されない社会では、 誰も違和感を語らなくなる。

そして、思考の停止が「普通」とされていく。

・ズレは“文化的前提条件とのミスマッチ”によって生まれる現象

・構造が固定化された場では、ズレが悪として処理される傾向がある

・ズレを受け入れられる構造だけが、“跳躍”と“問い”を持ちうる

「優しさと模範」が人を押しつぶす

図:優しさと模範が問いを封じる3段階構造

ズレを許容しない空気の中で、人々は“ズレないふり”を始めます。

波風を立てないこと。 誰かを否定しないこと。 みんなと同じように、模範的であること。

──それが「正しさ」として機能しはじめるのです。

「いい人であれ」が内側を静かに壊していく

ズレたときに叩かれた記憶がある人ほど、 次は“ズレないように”と自分を抑えはじめます。

私もそうでした。

職場で「ズレている」と見なされた経験をきっかけに、

次第に私は“模範的な人物”を演じるようになっていきました。

場の空気を読み、怒らず、優しくふるまう。

誰にも指摘されないように振る舞う。

それは「いい人になること」であり、 同時に自分の問いを封じることでもありました。

模範とは、自分を最適化すること。

“ズレないように生きる技術”です。

けれど、その技術は──

人の内側を、静かにすり減らしていきます。

優しさが構造になると、問いは消えていく

もともと優しさとは、感情です。 相手を思いやる、瞬間的な意思です。

でもそれが、「常に優しくあるべきだ」という構造に昇格するとき、

人は“感情”を超えて義務としての模範を演じはじめます。

怒らない。

異論を出さない。

波風を立てない。

そして問いを封じるのです。

「ここではそういうことを言うべきじゃないよね」

「大人なんだから空気読もうよ」

そうやって、場に問いを挿すことそのものが、 “優しくない行為”とされていくのです。

こうして、優しさはいつの間にか問いを排除する空気になっていく。

ズレ→沈黙→模範演技→内面摩耗→無風組織 という流れを人物イラストで表現したフローチャート図解。

人には「壊す/設計する/支える」の適性がある

すべての人が、ズレを壊す役割を担えるわけではありません。

誰かが違和感を口にする。 誰かが空気を壊す。 誰かが、問いを拾い、形にする。

その連鎖には、それぞれの適性があります。

- 壊す人: 違和感を恐れずに言葉にする。沈黙を破る役割を引き受ける“初動者”。

- 設計する人: 壊れた空気の中で、問いを構造化し、意味を再構築する“翻訳者”。

- 支える人: 変化によって揺らいだ場に安心を与え、跳躍の揺れを受け止める“地層”。

どれが偉いとか、正しいという話ではありません。

それぞれの型が、問いと跳躍の構造に必要なのです。

問題は、その適性を無視して“模範”を演じること。

私は壊すことにも、模範を演じることにも向いていませんでした。

後から気づいたのは、「構造を見て、言語化して、整理する」こと──

それが、私自身の“設計型”としての適性だったということです。

でも当時は、それを知らなかった。

だから“ズレた人”とされ、“模範”を演じようとした。

そして、その演技は自分自身を静かに壊していったのです。

模範を演じる前に、自分の“違和感”を疑ってみてほしい

問いが出せない場所で、 「いい人でいる」ことは、確かに楽です。

でも、もしその“正しさ”が、 あなた自身の跳躍を押しつぶしているのだとしたら。

模範とは、空気に合わせることではなく── 空気の中に問いの余白を残せる力のことかもしれません。

・模範=最もズレず、空気を壊さない構造維持型の振る舞い

・人には、壊す・設計する・支えるという“構造的適性”がある

・問いが生きる場とは、これらの適性が共存できる空間である

まとめ:ズレを恐れず、“問いの空白”を残せる構造を

「普通でいよう」

その思いは、ときに自分を守る防衛反応になります。

けれどそれが強くなりすぎたとき──

問いは封じられ、 ズレは悪とされ、 模範の中で人は静かに壊れていく。

普通とは、合意と空気によって作られるものであり、 決して“絶対的な正しさ”ではありません。

そしてズレとは、逸脱ではなく、構造と自分の非一致にすぎません。

誰かが問いを持つことで、 ズレが可視化される。

そのズレを「間違い」とするのではなく、 「問いの兆し」として扱える構造を持つこと。

それが、組織にも社会にも、そして自分にも、

跳躍の余白を残してくれるのです。

模範であることに疲れたら、

自分が何に違和感を持っていたかを、もう一度思い出してみてください。

その違和感こそ、あなたが壊れてしまわないための、問いの種かもしれません。

📌 この記事の 3 行まとめ

- “普通であれ”という空気は、問いを封じ、ズレを排除する構造になりうる

- ズレとは逸脱ではなく、構造的な非一致=問いの兆候である

- 模範を演じる前に、自分の“適性と違和感”に耳を澄ませよう

ズレたままでいよう。

それが問いを封じない、自分のかたちだから。

またお会いしましょう。

あわせて読みたい関連記事

よくあるご質問(FAQ)

Q. 普通に合わせるのが“無難”ではありませんか?

A. 一時的には安心につながりますが、問いを封じ続けることで、自分自身が壊れてしまう危険があります。

Q. ズレを口にすると悪者扱いされそうで怖いです。

A. 空気を壊すことは勇気がいりますが、必ずしも正面からぶつかる必要はありません。問いの“形”を選ぶ工夫も大切です。

Q. 自分がどの“適性型”か分かりません。

A. 無理に分類する必要はありません。まずは“違和感をどこで感じるか”に注目してみてください。それが適性のヒントになります。

Q. 模範を演じるのがつらいです。やめてもいいのでしょうか?

A. はい。模範は義務ではありません。構造に問いの余白を残せるあなたのままでも、十分に価値があります。