「USPを作りたい。でも“うちの強み”が分からない──」

これは、ある日ぽつりと経営者の方がこぼした言葉です。

セミナーや書籍で「USP=独自の強み」と学んでも、いざ「御社のUSPは?」と問われると、ふと詰まってしまう。

わかる気がしました。私自身、同じように迷ったことがあるからです。

起業したての頃、広告のキャッチコピーを考えていた時期がありました。

いろいろ考えてはみるものの、どれもピンとこない。気づけば、「他と何が違うのか」を言葉にするだけで何時間も悩んでいました。

結局、出てくるのは「丁寧な対応」「迅速なレスポンス」「安心感」──どれも悪くない。でも、“どこかで見たような表現”ばかりでした。

その時ふと思ったんです。

「“私たちらしさ”って、言葉で言えるんだろうか?」

そこから「USPを考える」という作業が、「自分たちの本質と向き合う」時間に変わりました。

本記事では、そんな実感からスタートして

「USPって何?」から、「どう作る?」「なぜ機能しない?」「どう改善すればいい?」まで──

体系的に、でもやわらかく、ひとつずつ紐解いていきます。

USPとは?──あなたを選ぶ“理由の一言”

- USP(Unique Selling Proposition)の本来の意味と定義

- キャッチコピーや強み一覧との違い

- なぜ「USPが言えない」と感じる人が多いのか

USP(Unique Selling Proposition)とは、顧客があなたを選ぶ「明確な理由」のこと。

しかもそれは、企業側が主張する「強み」ではなく、“顧客が実際に語る言葉”として機能するものです。

例えば、あるWeb制作会社は「成果が出るサイト」を謳っていました。

けれど顧客が口にしたのは「初回相談で“数字の話”をしてくれたのがあなただけでした」でした。

USPは、まさにこの“顧客が感じた違い”を言語化したものです。

キャッチコピーと何が違うの?

よく混同されますが、USPとキャッチコピーは役割が異なります。

キャッチコピーは表現であり、USPは戦略の核。前者は見た目や伝え方、後者は存在理由です。

強み一覧とはどう違うの?

「丁寧な対応」「低価格」「品質へのこだわり」……こうした“強みの羅列”は、USPにはなりません。

なぜなら、それらは誰でも言えることであり、「なぜそれがあなた独自なのか」という根拠がないからです。

USPとコア・コンピタンス──“打ち出し方”と“中身の強さ”の関係

USPは「顧客に対して何を約束するか」を示す“外向きの言葉”ですが、その源泉には自社のコア・コンピタンス(本質的な競争力)が存在します。

プラハラードとハメルは1990年の論文で、コア・コンピタンスを「複数市場に応用可能で、顧客に独自価値を届ける源泉」と定義しています。

たとえば、ホンダの「エンジン開発力」は、自動車にもバイクにも芝刈り機にも活かされるコア・コンピタンスです。そこから導かれた「燃費」「耐久性」などが、プロダクトUSPとして言語化されていきます。

USPを考える際に“何を約束するか”に詰まったら、「自社の中にある譲れない強み」に立ち返ること。これが表層コピーで終わらせないための鍵になります。

USPに必要な3つの条件

- 唯一性: 他社と“明確に差がある”ポイントが含まれている

- 顧客視点: 「自分に関係ある」と感じられる文脈になっている

- 一貫性: 言葉だけでなく、実際の提供・導線・営業がそれを体現している

言い換えれば、USPとは── “その一言だけで、顧客が「じゃあ、ここにしよう」と思えるかどうか”に尽きるのです。

USPが機能しない3つの理由──「言ってるのに、伝わらない」その根っこ

「USPをちゃんと考えたはずなのに、売上が動かない」

「“選ばれる理由”を打ち出したのに、問い合わせが増えない」

そんな声を、これまで何度も聞いてきました。

実は、こうした“機能不全”には共通点があります。

多くの場合、それはUSPそのものの言葉選びではなく、構造や運用設計の歪みに原因があります。

現場でのひとこと:

「“安心感”がウリなんです」って言われたとき、ふと思ったんです。

“安心”って、誰にとって? どんな瞬間に? それは何で証明されるのか──。

言葉として通じていても、価値として届いていないことって、意外と多いんです。

1. 月並み化──誰でも言えて、誰の記憶にも残らない

「高品質」「安心対応」「スピード重視」──これらの言葉はたしかに正しい。

けれど、他社も同じように言っているなら、それは差別化ではなく“並列化”です。

USPは“選ばれる理由”です。誰にでも当てはまるものは、「理由」にはなりません。

2. 顧客視点の欠如──「自分ごと化」されていない

自社の努力や実績を語るのは大事。でも、それが顧客の課題や欲求に接続されていなければ──

どれだけ素晴らしくても、伝わりません。

USPは「言いたいこと」ではなく、「言われたいこと」を考える視点から生まれます。

ロッサー・リーブスは著書『Reality in Advertising』の中で、USPの条件を次の3つと定義しています。

- ① 魅力的なベネフィット: 顧客にとって重要な利益を提示すること

- ② 独自性: 競合には提供できない特徴であること

- ③ 証明可能: その主張を実際の製品・サービスで証明できること

3. 実態とズレている──“期待”が裏切られる構造

「即日対応」と謳っていて、実際の納期が3日。

「成果を保証」と言いながら、その定義が曖昧だった──そんなズレが、顧客の信頼を静かに削ります。

USPが機能するためには、それが体験として一貫していることが必要です。

- ① 月並み化: 記憶に残らず、他と比較される

- ② 顧客視点の欠如: 「自分ごと」にならず、響かない

- ③ 実態とのズレ: 言葉と体験が噛み合わず、期待を裏切る

だからこそ、USPは「一文で考える」ものではなく、一貫して実装される“体験構造”として捉える必要があるんです。

フィリップ・コトラーは、差別化戦略の核心を「顧客が競合ではなく自社を選ぶ理由を、明確に提示すること」と定義しています。

これはまさにUSPが果たす役割そのものであり、戦略マーケティングの本質です。

(参考:コトラー公式|ポジショニング戦略)

USPの作り方──5ステップで“伝わる強み”に育てる

「何を打ち出せばいいかわからない」

「書き出してみても、全部ふわっとしてしまう」

私も、最初はそうでした。強みを語っているつもりなのに、“選ばれる理由”にはならない。そんな違和感だけが残っていて……。

だから、言葉を整える前に“視点の順番”を整えることにしました。

すると、伝わる言葉が生まれやすくなったんです。

以下では、実際に私が使っているワークをベースに、USPが“自然に浮かび上がる構造”をご紹介します。 ぜひ、紙とペンを使いながら一緒に進めてみてください。

- 自社の「選ばれる理由」を言語化できるようになる

- ワークを通じて、現場目線での強みを言葉にできる

- USPを“一文で語れる”レベルにまで仕上げる

Step 1. 顧客の「決め手」を拾う

過去10件の顧客に「なぜ、うちを選びましたか?」と聞いてみてください。

大事なのは、“顧客の言葉そのまま”でメモすること。

たとえば──

「話が分かりやすかった」「初回で道筋が見えた」「他より対応が早かった」など。

これらはすべて、「選ばれた理由」です。

- 顧客1:○○○○(選んだ理由)

- 顧客2:○○○○(選んだ理由)

- 顧客3:○○○○(選んだ理由)

Step 2. 競合と“差がつく切り口”を洗い出す

競合3社のWebサイトや広告を眺めながら、どんな訴求をしているかを書き出してみましょう。

「自社がやっていて、他社がやっていないこと」=空白領域が見えてきます。

- A社:即日対応/価格訴求

- B社:専門性/実績

- C社:地域密着/人柄重視

- 自社:○○○○(まだ語られていない要素)

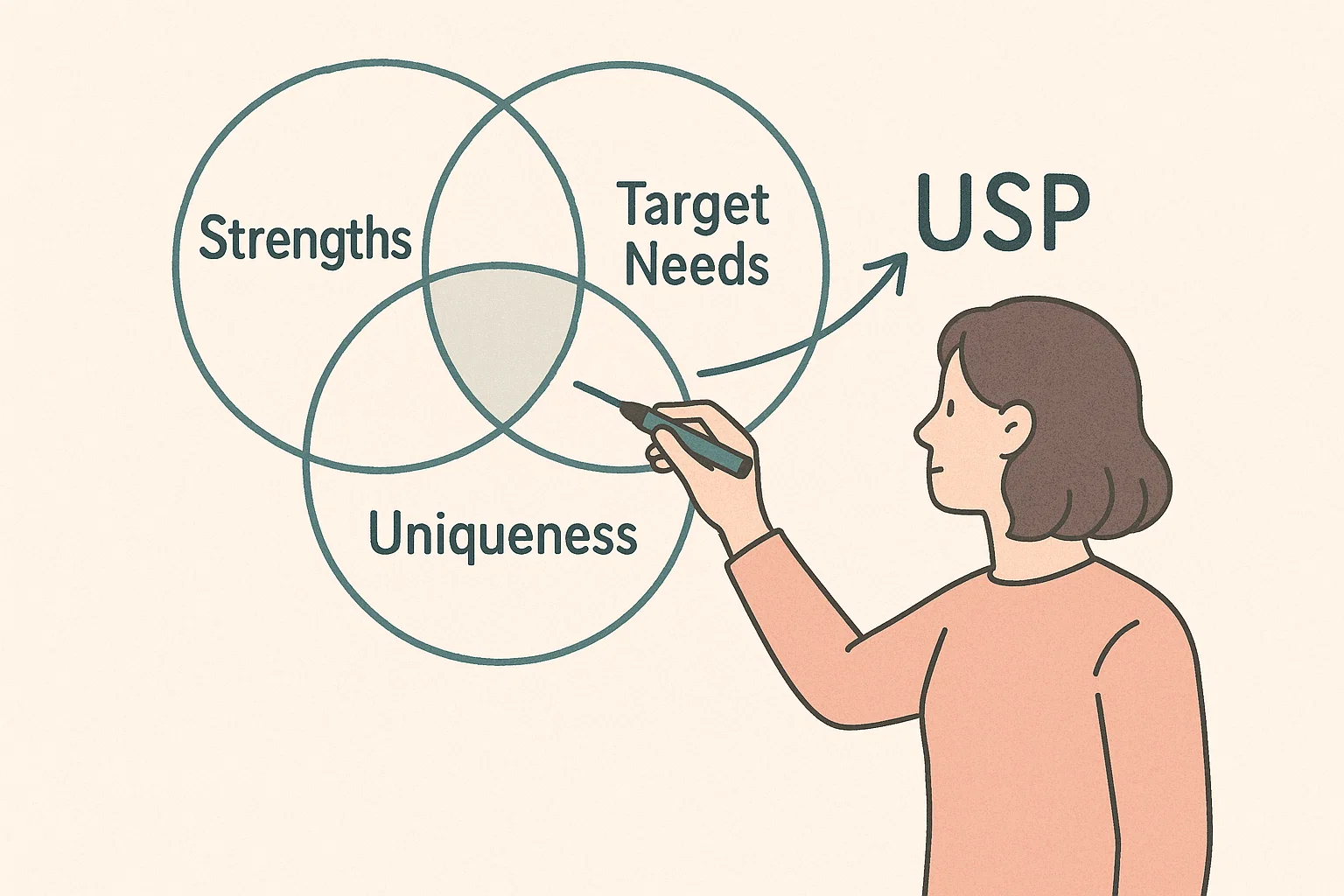

Step 3. 「自社ならでは」を交差させる

ここで視点を交差させます。

・顧客が決め手にしていること

・他社がやっていないこと

・自社が得意としていること

この3つの重なりに、USPの種があります。

- 決め手(顧客):「話が早かった」

- 自社の強み:「初回相談で具体的なスケジュールを提示」

- 競合がやっていない:「その場で手順まで示せる人がいない」

Step 4. 一文にまとめる

ここまでくると、自然と“言葉のカタチ”が見えてきます。

型は、「誰に|何を約束|どう証明」の3点セット。

たとえば──

「初めて起業する方に、最短3日で開業。実績120社以上、手順書つきで不安ゼロ」

これが、USPです。

・ターゲット:○○さん向けに

・約束する価値:○○を○○します

・証拠:○○という実績・仕組み・声

Step 5. 実装と検証

できあがった一文を、Webサイトのトップや営業トーク、名刺などに使ってみてください。

反応率(CVR)や、成約時の「決め手」にその言葉が出てくれば、機能している証拠です。

ある日の出来事:

作り直したUSPを名刺の裏に載せたあと、ある経営者の方にこう言われました。

「この一文、すごくいいですね。実はこれが決め手でした」

あのときの嬉しさは、今もはっきり覚えています。言葉って、届くときは、一瞬なんですね。

- ① 魅力的なベネフィット: 顧客にとって意味のある利益を提示

- ② 独自の提供: 競合にはない、自社だけのもの

- ③ 証明できる主張: 根拠・体験・証明が可能な内容

- USPは「言いたいこと」ではなく「言われたいこと」

- 顧客の言葉から始め、交差点で磨く

- 「誰に|何を|どう証明」で、言葉に命が宿る

USPは“打ち出し”で終わらない──STP・4P・PTAFとの接続

「USPができた。あとは発信するだけ」──そう思っていた時期が、私にもありました。

けれど実際は、打ち出すだけでは成果は出ない。むしろ打ち出した後の構造こそが勝負なのだと、実感する出来事がありました。

あるクライアント企業では、「最短3日納品」をUSPとして掲げていました。

しかし、価格表には納期記載なし、導線のLPでは“品質訴求”が強く、商談では「一週間でOKです」と話す営業もいたんです。

結果、「どれが本当なんですか?」という問い合わせが増え、商談化率も落ちてしまいました。

その時、あらためて確信したんです。

USPとは言葉だけでなく、構造全体に一貫性を持たせなければ意味がないのだと。

- USPは「発信」よりも「整合性」で効いてくる

- 戦略構造(STP・4P)との一貫性が求められる

- 体験に沿って約束が実感されると、信頼に変わる

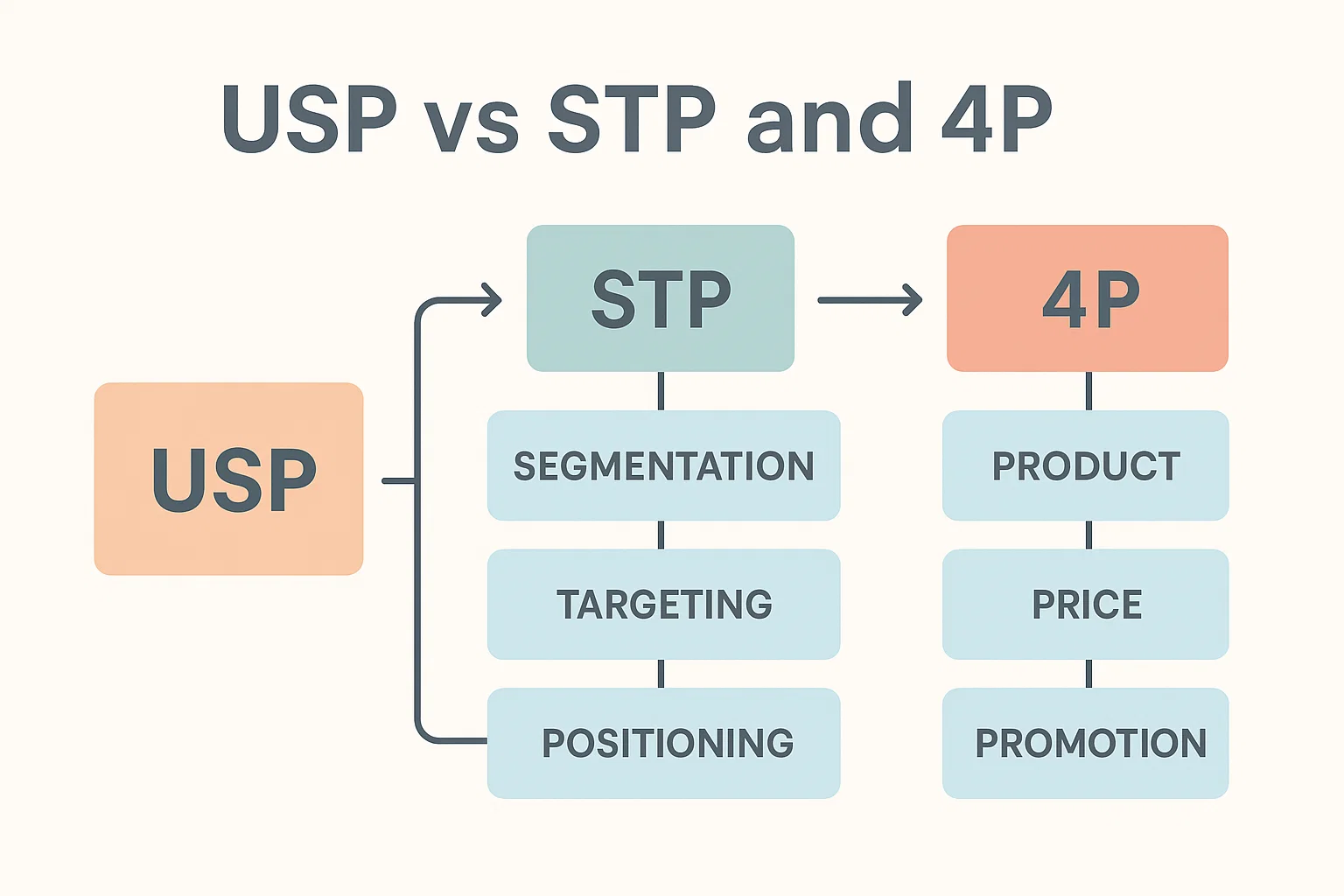

STP──“誰に対して、何を届けるか”の中核にUSPを

USPは、マーケティングの3要素 STP(セグメンテーション・ターゲティング・ポジショニング)のうち、P=ポジショニングの核に位置します。

つまり、「誰に向けて/どのポジションで/何を約束するのか」を明確にする言葉です。

ターゲットが曖昧なUSPは、誰にも刺さらない。

一方、明確なSTP構造に基づいたUSPは、選ばれる“理由の地図”になります。

HubSpot社の調査によれば、「明確なUSPを打ち出している企業」は、ウェブサイトのCV率が平均で72%高いという結果が出ています。

実際、あるBtoB製造業(中堅部品メーカー)は、「月産10万個×国内即納3日」というUSPを前面に出したことで、見積もり依頼件数が前年比で28.6%増加しました。

競合が納期や規格で横並びだった中、“スピード×信頼性”の組み合わせが効果を発揮した好例です。

4P──言葉と体験が一致しているか

USPが効かない理由のひとつは、言っていることと、実際の体験がズレていることです。

その整合性を点検するために、4P(Product・Price・Place・Promotion)の視点が有効です。

- Product: USPに合った商品設計や特徴があるか

- Price: 価格設定は、期待する価値と一致しているか

- Place: 実際に届ける流通・提供方法に矛盾はないか

- Promotion: 発信している言葉や媒体は、約束とズレていないか

私が見てきた中で、“一番信用を失う瞬間”は、「言ってたことと違う」と気づかれたときです。 USPは、信頼構築の起点でもあるのです。

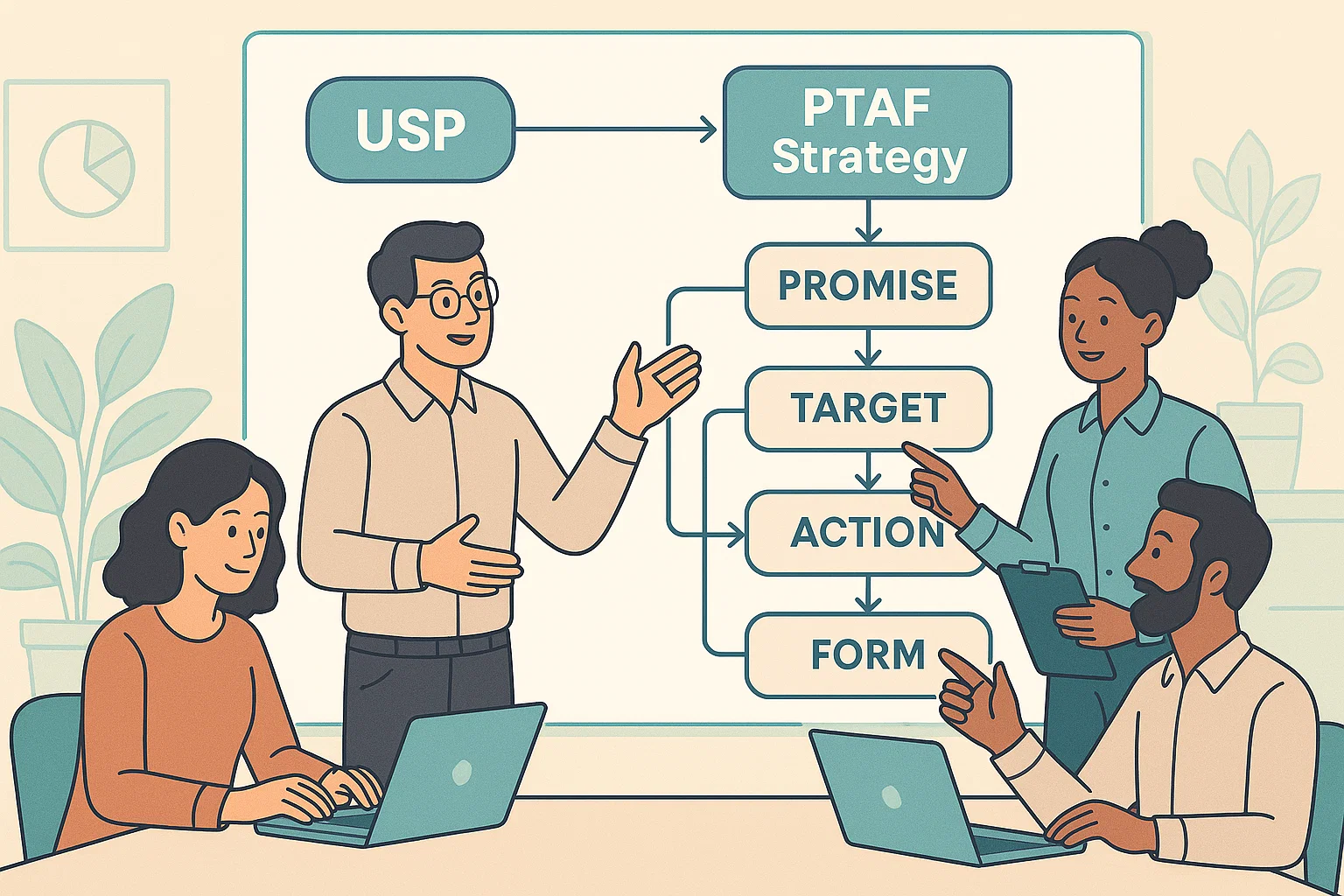

PTAF──顧客の変化までデザインする

最近では、「顧客が“行動を起こす”構造」として、PTAF(Promise → Trigger → Action → Feedback)というフレームが注目されています。

USPはこの中で、P=Promise(約束)の役割を担います。

・Trigger(きっかけ)は広告や接触機会

・Action(行動)は問い合わせや申込み

・Feedback(評価)は体験後の印象や再購入意欲

そのすべての流れの出発点が、USP=“言葉にされた約束”なんですね。

だからこそ、USPは「書いて終わり」ではなく、 行動と印象を変える“変化設計の第一歩”として機能させる必要があると、私は思っています。

- USPはSTPのポジショニングとして機能する

- 4Pを通じて言葉と体験を一致させると、信頼が生まれる

- PTAFモデルでは、USPは顧客の行動を動かす約束になる

USP成功事例(5社)と、そこに見えた共通構造

「USPは言葉だけじゃない」──その意味が最も伝わるのは、成功企業の“構造ごと見る”ときかもしれません。

ここでは、明確なUSPによって独自の地位を築いた5社の事例を紹介しながら、実装・体験・差別化の視点で読み解いていきます。

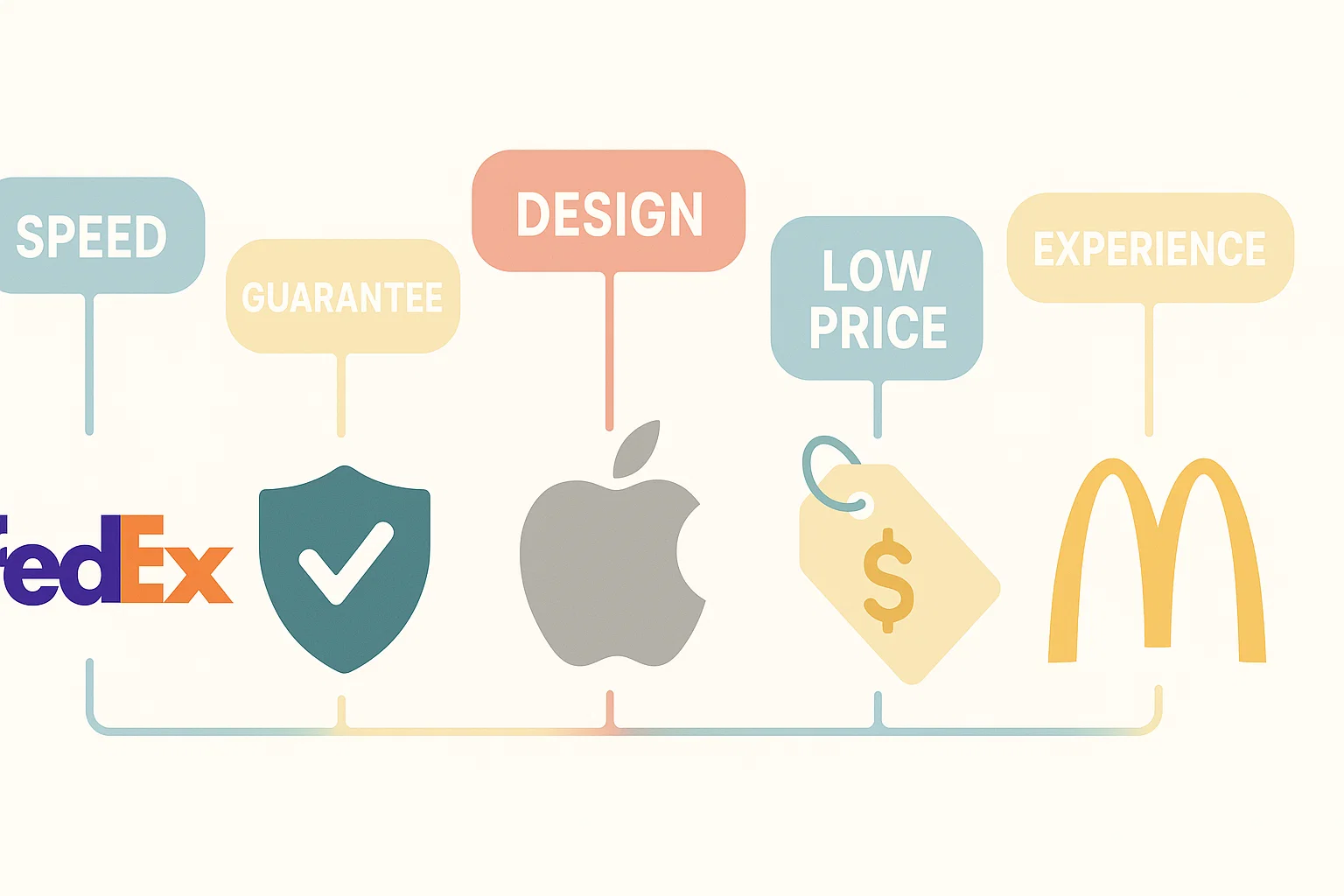

事例1:QBハウス ─ USP「10分の身だしなみ」

顧客ターゲット: 忙しい通勤者・時間効率重視層

差別化要素: 所要時間の短縮+駅ナカ立地

実装KPI: 1店舗あたり1日40〜50名回転/顧客満足度90%以上

「安い・早い・そこそこ」の概念を逆手に取り、“時間こそ価値”というターゲットに絞り込んだ構造。

待ち時間の可視化やチケット制など、体験全体がUSPを裏切らない設計となっています。

事例2:ドミノ・ピザ ─ USP「30分以内で無料」

顧客ターゲット: 宅配ピザで「遅い」に不満を持つ層

差別化要素: 時間保証によるリスク逆転の提供

実装KPI: 宅配平均28分/時間保証適用率2%未満

「遅い」が当たり前だった業界に、“届かなければ無料”という挑発的な約束を提示。 実際にはほとんど無料にはならないが、顧客の不安を逆転させるUSPとして強力に機能しました。

事例3:RIZAP ─ USP「結果にコミットする」

顧客ターゲット: 明確な成果を求めるダイエット層

差別化要素: Before/Afterの視覚証拠+返金保証

実装KPI: 成約率35%→46%(6か月後)/継続率70%超

「痩せたい」ではなく「確実に痩せたい」という層をターゲットに、“結果保証”と“可視化”で信頼を構築。

ビジュアル・返金制度・専属トレーナーという一貫した体験構造が、USPを説得力あるものに仕立てています。

事例4:Dyson ─ USP「他社の3倍の吸引力」

顧客ターゲット: 掃除機の性能にこだわる層

差別化要素: 数値化された性能比較+革新的デザイン

実装KPI: 発売初年度シェア5%→3年で15%

物理的性能である“吸引力”を全面に押し出し、誰もが理解しやすい単一訴求×証明のスタイルを徹底。 「デザイン家電=中身が弱い」という印象を払拭し、プレミアム価格でも納得されるブランドになりました。

事例5:IKEA ─ USP「おしゃれ家具を低価格で」

顧客ターゲット: 若年層・新生活層

差別化要素: DIY組立によるコスト削減+大量仕入れ

実装KPI: 平均客単価12,000円/再訪率60%

「安い家具=ダサい」の常識を壊し、「安くて映える」ラインを確立。

DIY前提の組立/ショールーム体験/倉庫直結など、すべてがコストカットとブランド世界観に直結した設計です。

共通点に見える「USP構築の公式」

こうしたUSP成功企業に共通しているのは、顧客の“記憶に残る違い”を数値や体験で証明している点です。

フィリップ・コトラーは、競争優位の三戦略のひとつに「差別化戦略(Differentiation)」を挙げ、「認知された違いこそが価格ではなく価値で選ばれる根拠になる」と説いています。

まさにUSPとは、その“認知される違い”を言葉・体験・構造で再設計するフレームなのです。

5社の事例には、以下3つの共通構造が見られました。

- ① 尖らせる: 「誰に」「どんな体験を約束するか」を一点集中

- ② 証明できる: 数字/保証/体験フローなど、納得の根拠がある

- ③ 実装されている: 言葉が“現場と一致”しており、顧客がその通りに体感できる

「USPを設計して機能させている企業」は、いずれも“言葉”ではなく“仕組み”で証明しています。

詳細な事例解説や数値データについては、Copyblogger|USP完全ガイドも参考になります。

USPは、言うだけでは信じられません。

一貫した体験構造があって初めて、「あぁ、たしかにそうだ」と腑に落ちる。

そこにこそ、選ばれるブランドの設計力があるのだと感じます。

- USPは「約束」であると同時に「構造」である

- 実例5社はいずれも、体験・数値・仕組みで差別化を実装している

- USPを成功させるには、“言葉と現場”の一致が鍵になる

よくある誤解と間違い──“やってるつもり”が成果を遠ざける

「USPは考えました」「言葉もつくりました」──それでも成果が出ない、という相談は本当に多いです。 原因は、“やっているつもり”の中にある見落としとズレにあります。

ここでは、現場でよく見かける“失敗のパターン”を紹介しながら、 どこでつまずき、何を調整すべきかを一緒に見直していきましょう。

誤解①「USP=キャッチコピー」だと思っている

USPは“言葉の見栄え”ではなく、“事業構造の違い”を伝えるものです。 短くインパクトのあるキャッチを作ることがゴールではなく、 その言葉の背後に「何を」「どうやって」「誰に届けるか」が詰まっている必要があります。

誤解②「強み」をそのままUSPにしてしまう

「うちは技術があります」「創業◯年です」といった自社の特徴は、たしかに大切です。 でも、それが顧客のニーズと接続されていなければ、“伝わるUSP”にはなりません。

強みをUSPに変換するには、「だから何が変わるのか?」「誰がどんなメリットを受けるのか?」まで掘り下げる必要があります。

誤解③「伝えているのに、伝わっている」と思っている

社内では「この言い方で浸透してる」と思っていても、実際のお客様はその文言を見て「よくある表現だな」と流してしまっているかもしれません。

特に多いのが、抽象語だけの表現──「高品質」「安心」「丁寧」など。 顧客は“それをどうやって体験するのか?”が気になっているのに、答えが書かれていないんです。

誤解④ USPは一度作れば終わりだと思っている

市場は動きます。競合も変化します。 一度作ったUSPも、時間が経てば「ありふれた表現」になってしまうこともあります。

USPは、継続的に問い直す言葉。 反応が鈍くなってきたと感じたときこそ、更新・再設計のタイミングなのかもしれません。

- USPは「見栄えのいい言葉」ではなく「構造に根ざした約束」

- 自社の強みを、そのまま言っても伝わらない

- 顧客の体験・視点・言語で再翻訳することが大切

- 一度作って終わりではなく、更新する姿勢が成果を守る

自社のUSPを見直す3つの視点

言葉を整えて、戦略につなげて、体験として届ける。 ここまでお読みいただいて、「自社にも使えそうだ」と感じていただけたでしょうか?

最後に、今あるUSPをアップデートするための視点を3つだけ、具体的にお伝えします。 一つでもチェックが入れば、すでに再設計の入口に立っている証です。

視点① 「“誰に向けての約束”か」が明確か?

「うちの強みは○○です」と語るとき、それが誰にとっての“違い”なのかが不明確なことは多くあります。

その価値を「必要としている人」が、具体的に見えているでしょうか?

「このUSPが“1番効く”のは、どんな人?どんな状況?」

→ ペルソナとシチュエーションを1文で言えるか試してみてください。

視点② 「体験で証明できているか?」

そのUSPが、言葉でしか伝わらない状態になっていないか── 顧客は言葉ではなく、体験の中で“違い”を感じて判断します。

「お客さまがその“違い”を初めて感じる瞬間は、どこか?」

→ 商品体験・接客・購入後など、実際のシーンで考えてみてください。

視点③ 「競合と並んだときに一目で伝わるか?」

ウェブサイト、チラシ、営業トーク──

「他社と並べられる場面」で、自社の違いは一瞬で分かるかどうか。

これが明確であれば、比較検討段階でも強くなれます。

自社・競合2〜3社を比較して、パッと見て違いが分かるか?

→ 「誰が見ても違う」と言えるなら、USPは届いている証拠です。

USPとは、「自社の良さを言うこと」ではなく、相手の選択に寄り添う言葉です。 今のUSPを、もう一度“届ける形”に整え直す──その一歩が、ブランド全体の構造を変えていきます。

なお、PTAFモデルでいう「Promise=USP」に相当します。

USPを軸に、Target(誰に)・Action(何を)・Form(どう届けるか)を再構成することで、戦略全体と接続できる設計になります。

USPが言語化されても、ターゲットや行動導線とつながっていなければ、実際の成果にはつながりません。

その点で、STP(誰に)→USP(何を約束)→4P(どう届ける)→PTAF(どう行動へ導く)という全体接続の視点が不可欠です。

- USPは“届ける言葉”であり、構造の起点になる

- 再設計には「ターゲット」「体験」「比較」の3点チェックが有効

- 言葉を変えることで、選ばれ方が変わっていく

よくある質問(FAQ)

USPとは何の略ですか?

USPとは「Unique Selling Proposition(ユニーク・セリング・プロポジション)」の略で、

直訳すると「独自の販売提案」。

つまり「他社にはない、自社だけが提供できる価値や約束」を示す言葉です。

USPはどのように作れば良いですか?

ターゲット・ニーズ・自社の強みの3点を整理し、競合との違いを明確にするのが第一歩です。

「誰に、どんな価値を、どう届けるか?」を問い直すことで自然に形になっていきます。

USPとキャッチコピーの違いは?

キャッチコピーは広告表現としての“見せ方”ですが、USPは“構造の差”そのものです。

USPが土台にあることで、効果的なキャッチコピーが生まれます。

USPが競合とかぶってしまった場合は?

「切り口」をずらすことで差別化できます。

同じ商品特性でも「誰に」「どう響かせるか」を変えれば、十分に独自性を持たせられます。

一度作ったUSPは変更しても良いのですか?

はい、むしろ定期的な見直しが必要です。

市場環境や顧客ニーズが変化すれば、USPもそれに合わせて更新されるべきです。

この記事のまとめと次の一歩

- USPは「言葉」ではなく「構造」に根ざした“選ばれる理由”

- 届ける体験と一致して初めて信頼を生む

- 自社にフィットするUSPは、設計×証明×再翻訳で見つかる

「伝えたいこと」はある。だけど、それが「届いていない」と感じるなら──

きっと、USPの構造にヒントがあるはずです。

言葉を磨くだけではなく、“どう届き、どう体験されるか”まで設計できたとき、

その一文はブランドの軸に変わっていきます。

参考文献・外部リソース

- ▶Prahalad, C. K. and Hamel, G. (1990). “The Core Competence of the Corporation”, Harvard Business Review.

- ▶ コトラー公式|ポジショニングと競争優位

- ▶ Take 15 Minutes to Find Your Winning Difference(Copyblogger)

- ▶ USPとCV率の関係(HubSpot調査)

- ▶ HBR|コトラーの差別化戦略(英語)

- ▶ PTAF×USP接続ワークPDF(無料DL)

本稿はPTAFモデル(©2025 Lapro your Consulting)を基盤とし、その<プロダクト戦略軸>を拡張した概念を解説しています。