あなたの会社でも、優秀な人から辞めていく──そんな実感はありませんか?

この記事では、「辞める人こそまとも」に見える組織の構造的な理由と、ズレを許す経営設計について考察します。

読了後には、“残る理由”ではなく“辞められる力”に宿る本質が、見えてくるかもしれません。

こんにちは。ラプロユアコンサルティング行政書士事務所 代表の岩上です。

「あの人、辞めちゃったんですか?」

そんな声を聞くとき、決まってまわりは少しだけ驚き、少しだけ黙り込みます。

でも私は、ふと思ってしまうことがあります。

──あの人、まともだったんじゃないか?

仕事ができて、人間関係もそつがない。

職場でも評価されていたし、目立って不満を言うこともなかった。

それなのに、誰よりも早く“見切り”をつけて、静かに去っていった。

逆に、「辞めたい」「この職場はひどい」といつも文句を言っていた人は、

今日も普通に出社して、同じように会社の悪口をこぼしています。

いったい、どちらが“まとも”なんでしょうか。

辞める人は裏切り者なのか?

残る人こそ忠誠心のある、組織を支える存在なのか?

……私はそうは思いません。

辞めていったあの人は、きっと“ズレ”に気づいていた。

そして、そのズレを声に出さず、誰のことも責めず、

ただ、自分のために次の場所へ向かっていっただけだったのです。

今回は、「辞める=裏切り」ではなく、

辞められるということ自体が、ある種の“知性”や“優しさ”なのではないか──

そんな観点から、組織の空気・ズレ・構造についてお話していきます。

早く辞められる人は、なぜ“まとも”に見えるのか?

あなたのまわりにもいませんか?

「気づいたらいなくなっていた人」が。

特別にトラブルがあったわけでもない。

目立つ不満を漏らすでもなく、評価もそこそこ良くて、

でもある日、何かを察したように、静かに辞めていく──そんな人。

私はそういう人を見るたびに、あの人の方が“まとも”だったのかもしれないと感じてしまいます。

それは直感というより、むしろ構造的な真実なのではないでしょうか。

早く辞められる人というのは、ズレに敏感な人です。

「なんか変だな」という違和感を見過ごさず、それを“見なかったこと”にもせず、

ちゃんと自分の中で整理して、離れる判断ができる人です。

逆に、なかなか辞められない人には、ある共通点があります。

「もう少し様子を見よう」

「今辞めたら負けたみたいで悔しい」

「あと半年頑張れば…」

そうして、“辞めない理由”を探し続けているうちに、

本当はもう答えが出ているはずの問いを、自分で封じ込めてしまう。

私自身、そういう人をたくさん見てきました。

そして気づいたのです。

辞めたいと口に出している人よりも、

もう何も言わなくなった人の方が危ないということに。

実際、パーソルビジネスプロセスデザインの調査によると、退職理由の上位に「職場の人間関係」が来ていますが、その多くは「表立って不満を言う前に、静かに限界を迎えていた」と分析されます[1]。

つまり──最も深刻なズレは、音を立てずに生まれるのです。

特に、就職氷河期や団塊ジュニア世代のように、「辞める=怖い」「続ける=正しい」という価値観が刷り込まれている世代にとって、

離職は単なる転職ではなく、自分の人生観ごと揺るがす決断になります。

でも──

それでも辞める人がいる。

しかも、声高に不満を叫ぶのではなく、

怒るでもなく、誰かを責めるでもなく、

ただ「ここは違う」と感じて、静かに去っていく。

それって、ものすごく知性的で、そして優しさを含んだ行為だと思うのです。

もちろん、すべての“辞めた人”が正しかったとは限りません。

衝動的だったり、責任から逃げたかったり、

あるいは単に場に合わなかっただけ──そんなケースもあります。

でも、それでもなお、“ズレを感じて動けた”という行動の主体性には、やはり何か示唆があると思うのです。

多くの人が“問いに蓋をして”残り続ける中で、

辞めた人は、その問いに最後まで向き合って、答えを出したのかもしれません。

- [1] 出典:パーソルビジネスプロセスデザイン株式会社「退職理由に関する調査レポート」

https://www.works-i.com/research/retirement-reason/

ズレを許さない組織の正体──なぜ“優秀な人”ほど辞めるのか?

「うちはトップダウンでやってます」

そう語る経営者の言葉には、一見すると自信があります。

しかし、その組織で次々と“優秀な人材”が辞めているとしたら──それはどこかにズレを許さない空気があるのかもしれません。

トップダウンは、構造として正しいと思います。

特に日本型の中小企業では、明確な方向性と意思決定スピードが求められます。

ですが問題は、「トップダウン=正しさ」だと信じすぎたときに起こります。

社長が“正しいフリ”をし続けてしまう。

部下はその“正しさ”に合わせざるを得ない。

そしてズレは、無言のまま積み重なっていきます。

その結果、声の大きい人間が得をし、沈黙する人は消えていくような空気が、ゆっくりと組織に染み込んでいきます。

私が以前に在籍していた大企業でも、まさにそれが起こっていました。

派閥、忖度、責任転嫁──

それらは「トップの判断」ではなく、「空気による同調圧力」として形を変えて蔓延していました。

特に若手社員は、その空気に耐えながら、「自分の意見なんて言える雰囲気じゃない」と感じていたのではないかと思います。

本音を語れば浮く。

違和感を表せば角が立つ。

“ズレ”は、“正しさからの逸脱”として処理される。

そんな場所に、本当に優秀な人は残りません。

彼らは感じているのです。

──この組織に、自分の問いはもう届かない。

問いが届かない場所では、意見はただのノイズになります。

そして、ノイズは“排除すべきもの”として扱われます。

それがパワハラや、責任の押し付けといった形で現れたとき──

優秀な人材ほど、その空気の深度に絶望し、静かに去っていくのです。

CultureAmpによる約20万人を対象とした調査でも、30代〜40代のハイパフォーマーの離職理由として「自分の意見が通らない/提案が反映されない」が上位にあがっています[2]。

ここで大切なのは、「トップダウンとボトムアップのどちらが正解なのか」ではなく、

“問いを殺さないトップダウン”という構造があるかどうか、なのです。

「問題提起」が歓迎されない会社は、

いつしか「問題そのものが見えない会社」になります。

そのとき、辞めていった人たちが“問いの最後の痕跡”だったと気づくのです。

- [2] 出典:CultureAmp

「3 reasons why your employees may be underperforming」

https://www.cultureamp.com/blog/underperforming-employees

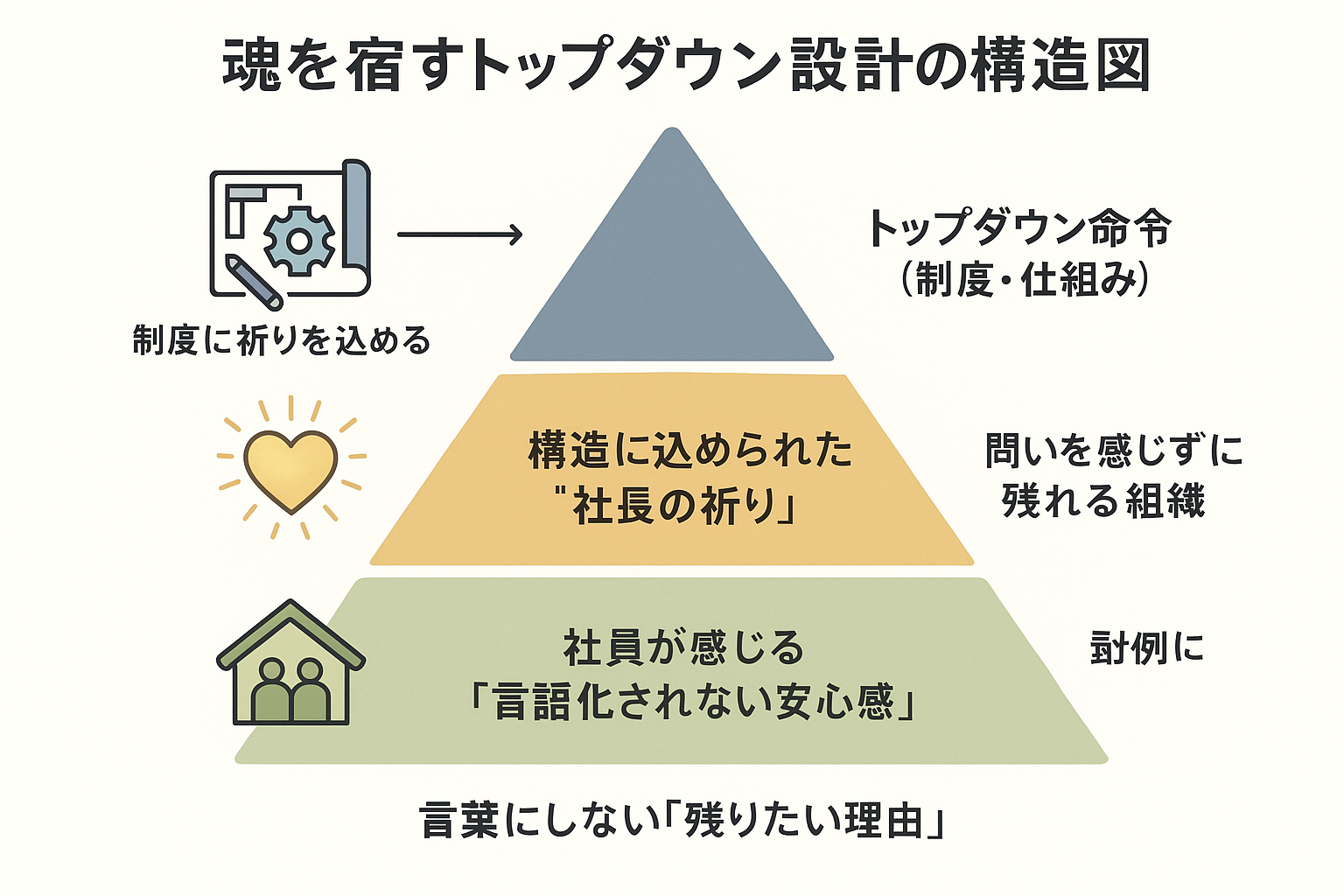

では、ズレを生かす“トップダウン”とは何か?

「ボトムアップの方が、社員は自由に意見を出せる」

そう信じている経営者も多いと思います。

たしかにそれは一理あります。ですが、現実の組織運営において、“完全なボトムアップ”はほとんど成立しません。

なぜなら、現場の声をすべて拾い上げて意思決定の中心に据えると、軸がぶれ、優柔不断な組織になるからです。

それに、意見の多さは混乱を生みます。

正しさを競ううちに、誰も責任を取りたがらなくなる。

「文句は言うけど、自分では動かない」──そんな人が残ってしまうこともあります。

だから私は、トップダウンこそが、構造的には正しいと考えています。

ただし──

それが「上から命令すること」だと勘違いした瞬間、

トップダウンは“支配”へと変質していきます。

本当に大切なのは、問いを設計する側に“魂”が宿っているかどうかです。

たとえば、ランチ補助。

部署の違う社員とランチに行けば、補助が出る制度。

これ自体は目新しいものではありません。ですが──

そこに「ただ仲良くしてほしい」ではなく、

「偶然の対話の中にしか生まれないものがある」と信じて、

その構造を“トップダウンで命令”として設計したとしたら?

それはもはや、“制度”ではありません。

設計された、社長の祈りです。

図:制度に祈りを込める──トップダウン構造に“社長の願い”を宿す設計イメージ

飲み会もそうです。

参加強制で、部下を無理に引っ張り回すような文化は、もうとっくに限界を迎えています。

でも一方で、「最近の若い子は…」と嘆くだけの経営者にも、私は少し違和感を覚えます。

なぜなら、飲み会に「来たくなる構造」を作れなかった側の責任もまた、あるからです。

人は、“言葉にしなくてもいい理由”で残るのです。

「あの会社、なんか居心地がいい」

「なんか分からないけど、空気が違う」

「自分が否定されない感じがする」

そういう感覚は、理念でもルールでもなく、

構造の裏側にいる“問いを持った誰か”によって生まれています。

私は、これを“魂を構造に落としこむ”と呼んでいます。

トップダウンという形式を使いながら、

その中に「誰を幸せにしたいのか」「どこで笑ってほしいのか」という、

設計者の個人的な願いを、静かに忍ばせること。

すると不思議なことが起きます。

社員は、“問い”なんて持たなくても残ります。

問いが設計されている空間では、問いを持たなくても、自然にいられるのです。

それは、忠誠心ではありません。

存在を許されているという感覚です。

この会社には、問いがある。

でも、それを私が語らなくてもいい。

ここには、もう「ちゃんと考えてくれている誰か」がいる。

だから残れる。

理念でもマニュアルでもない、“空気の由来”をつくること。

社員が問いを持たなくても居場所になる組織は、

経営者の“無言の設計”でできています。

よくあるご質問(FAQ)

Q. 辞めたいと考えている部下を、どう止めればよいのでしょうか?

Q. ボトムアップとトップダウン、どちらが正解なんですか?

Q. 「居心地がいい会社」を作るには何から始めればいいですか?

まとめ:辞めた人がまともに見える理由とは?

📌 この記事の 3 行まとめ

- 辞める人は、ズレを見抜き、問いの答えを出した人である。

- ズレを許さない組織には、空気による支配構造が潜んでいる。

- 魂を宿したトップダウン設計が、“問いのいらない安心”を生み出す。

辞めた人が、なぜまともに見えるのか。

それは──

ズレに気づき、問いを持ち、そのまま引き受けた人だからです。

逆に、残る人が必ずしも悪いわけではありません。

ただ、問いを持ちきれずに空気に馴染んでいった構造があった、というだけなのです。

問題は「辞めるか/残るか」ではなく、

ズレや違和感を“問いに変換できる空気”があったかどうかです。

トップダウンは間違いではありません。

魂を宿したトップダウンであれば、人は「ここにいていい」と思えます。

問いを言葉にしなくても、

“誰かが考えてくれている”と感じられる構造。

それが、辞める理由ではなく、“残る理由”を生み出していくのです。

私自身も、サラリーマン時代には何度も「辞めたい」と感じたことがありました。

でも振り返ると、本当にきつかったのは“問いが許されない空気”の中にいることだった気がします。

自分の中にあるズレを“おかしい”とすら言えなかった、あの閉塞感。

それを知っているからこそ、今、問いを構造に残したいと強く思います。

あなたの会社には、誰かが違和感を口にしても大丈夫な“器”がありますか?

その問いにこそ、次の構造の種が宿っているのかもしれません。

🌱 今日のひとこと

問いを抱えて去った人は、組織に最後の“鏡”を残してくれたのかもしれません。

去られた理由を問う前に──そこに“問いを残せる空気”はあったかどうか。

またお会いしましょう。

関連記事

「“善い人”ばかりの組織は、なぜ脆いのか?──優しさと問いを奪う空気の正体」

https://lapro-consulting.com/business_blog/4726/

「“普通でいようとすること”が、自分を壊していく──優しさと監視の境界線」

https://lapro-consulting.com/business_blog/2754/

「違和感に気づくことが、経営者の未来を変える」

https://lapro-consulting.com/business_blog/2720/