パーパス経営とは?──理念を“問い”として設計する時代へ

「最近よく耳にする“パーパス経営”って、結局どういう意味なんだろう?」

「ミッションやビジョンと何が違うの?」

そんな疑問を感じたことはありませんか?

ビジネスの世界では、いま「パーパス(Purpose)」という言葉が急速に広まっています。

その発端は、2018年に世界最大の資産運用会社ブラックロックのCEOが、

「企業は利益だけでなく、社会的パーパスを持たなければならない」と述べた公開書簡にありました。

さらに2019年、アメリカのビジネスラウンドテーブル(BRT)では、

「株主第一主義を見直し、社会全体の利益を考える経営に転換すべき」と発表。

この流れを受け、SDGs・ESG・Z世代の価値観変化なども加わり、 企業の“存在意義”がこれまで以上に問われる時代に突入しています。

一方で──

ミッション、ビジョン、バリュー……

立派な理念を掲げたのに、現場の空気はまるで変わらない。

社員との温度差、制度だけが残り、 「うちの会社って、何のためにあるんだろう?」という声が聞こえてくる。

そうした“理念疲労”の中で、パーパスを「行動の起点」として再設計する考え方が注目されています。

この記事では、

- パーパス経営の意味・定義・社会的背景

- ミッションやESGとの違い

- 導入方法や成功事例

- 私たちの実践──問いを語らずに働く構造のデザイン

までを、わかりやすくお伝えします。

「理念を語る」のではなく、

“行動の軸が自然に伝わる構造”へ──その第一歩を、ここから始めてみましょう。

企業所有論の観点からパーパス経営を考えたい。そんな方はこちらの記事もお勧めです。

→会社は誰のものか──答えのない問いを問い続ける勇気

パーパス経営とは?──定義と注目される背景

図:パーパス経営の定義と時代背景

パーパスとは何か?──“存在意義”を問い直す言葉

図:パーパス・ミッション・ビジョンの違い(存在意義・使命・未来像)

パーパス(Purpose)とは、「自分たちは、なぜ存在しているのか?」という問いに答える言葉です。

「存在意義」と訳されることが多く、単なるスローガンや社会貢献の約束ではなく、

その企業や組織が“この社会に求められる理由”を、根本から問う定義です。

ミッション(使命)やビジョン(目標)よりも、より深く、

行動や意思決定の“前提”として機能するのがパーパスなのです。

ミッション・ビジョンとの違い──“時間軸”と“他者性”

図:パーパスとSDGs/ESGの違い(出発点・主語・制度の役割)

混同されやすいミッション・ビジョン・バリューとの違いは、主に次の2点にあります:

- 時間軸の違い:ミッションやビジョンが“これから”を語るのに対し、パーパスは“過去と現在をつなぐ意味”に焦点を当てる

- 視座の違い:ミッションが「私たちは○○する」と自己定義であるのに対し、パーパスは「社会にとってどうあるべきか」という他者的視点を含む

この違いによって、パーパスは“内発的かつ社会的”な問いとして、

企業のあらゆる活動の土台となるのです。

なぜ今パーパス経営が求められるのか?──社会の転換と経営の変化

図:パーパス経営が必要とされるようになった社会的背景(2015〜現在)

以下のような環境変化が、パーパスの重要性を加速させています:

- SDGs・ESG経営の広まり:持続可能性・社会課題に対する経営者責任の高まり

- Z世代の台頭:「意味」「共感」「透明性」を重視した価値観がビジネスに浸透

- 人材不足・組織疲労:理念と行動が乖離し、社員の帰属意識や目的意識が低下

- ステークホルダー資本主義の台頭:株主利益より社会全体との関係性が重視される

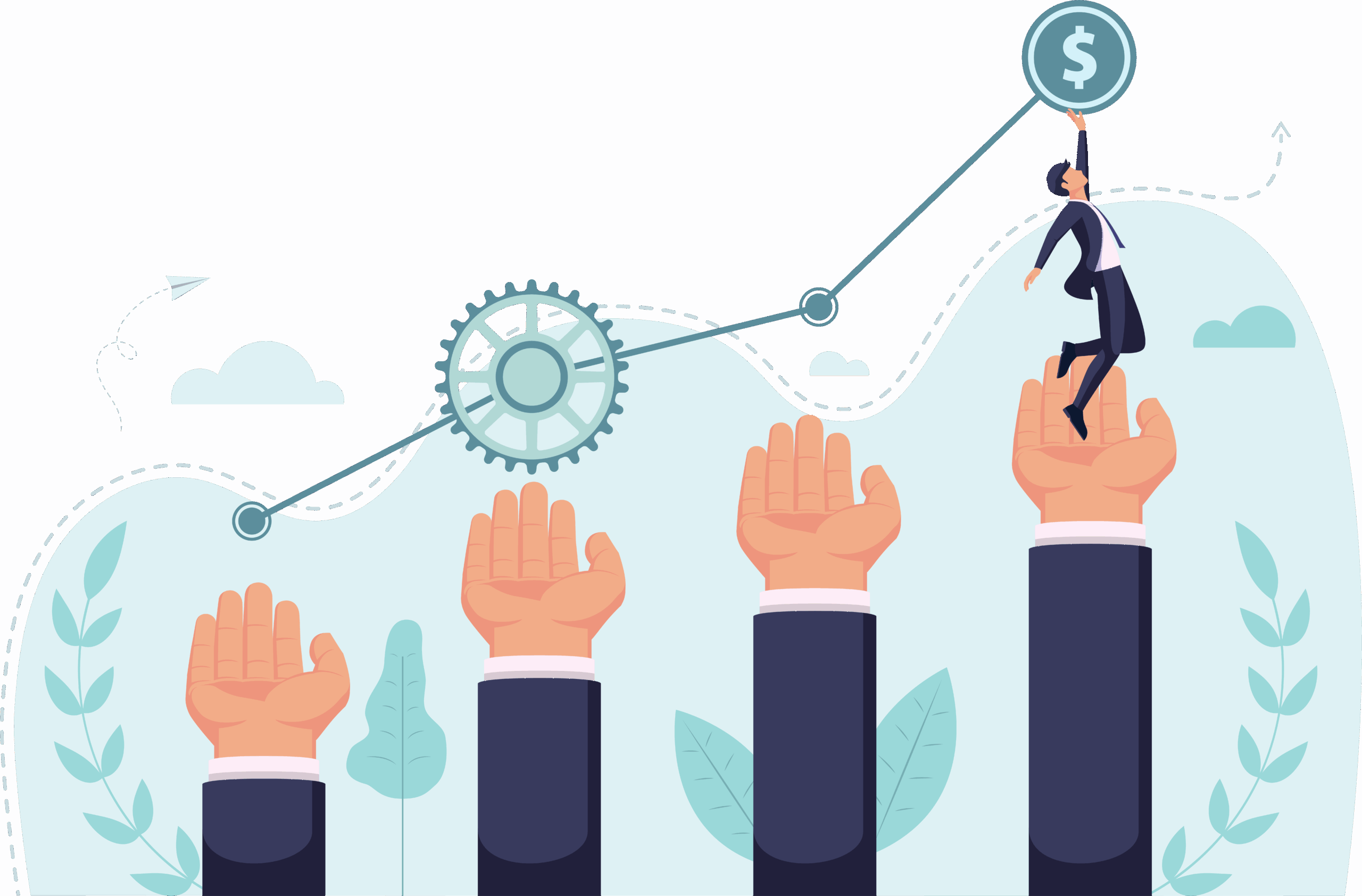

実際に、日経BPコンサルティングの調査では、「パーパスが明確な企業は、社員エンゲージメントが高く、業績も良い傾向にある」と報告されています。

つまり、パーパス経営は“時代に合わせた価値観”というより、 構造的に企業の意思決定・人材戦略・社会的信頼を再設計する起点として求められているのです。

パーパス経営が目指すもの──理念と行動の“間”を埋める設計

図:理念と現場の“すれ違い”を埋める構造

多くの企業がパーパスを掲げながら、

その理念が「現場の行動」にまで浸透しないという課題に直面しています。

たとえば──

- 掲げたパーパスが抽象的すぎて、現場の判断基準にならない

- 「社会に貢献する」といった文言が、実際の業務と乖離している

- 経営層と現場との“温度差”が拡大し、パーパスが形骸化してしまう

こうしたギャップを生み出す最大の要因は、 パーパスが“言葉として提示されただけ”で、“行動につながる構造”になっていないことです。

私たちは理念を“旗印”として掲げる癖があります。

けれど今、求められているのは“問いを宿した設計”なのです。

パーパスとは、「何のためにこの判断をするのか?」という問い。

その問いが、組織のあらゆる場面で機能するように、

構造に埋め込む必要があるのです。

制度設計におけるパーパスの使い方:

- 評価制度やルールが、パーパスに沿って“誰を報いるか”を示せているか

会議や意思決定の場面では:

- 議論の中で、「それはパーパスに沿っているか?」という視点が使われているか

人材採用・育成では:

- 共感や行動特性の中に“存在意義の共有”が含まれているか

このように、パーパスを“問いの器”として構造に落とし込んでいくことで、 経営判断・社員の行動・組織文化が一本の軸でつながっていきます。

パーパス経営実践調査(公益社団法人 日本証券アナリスト協会)でも、「パーパスを“構造で共有した企業”のほうが定着率が高い」という結果が出ています。

つまり、パーパスとは“言葉”ではなく、 日常の中に浸透させる“問いのインターフェース”なのです。

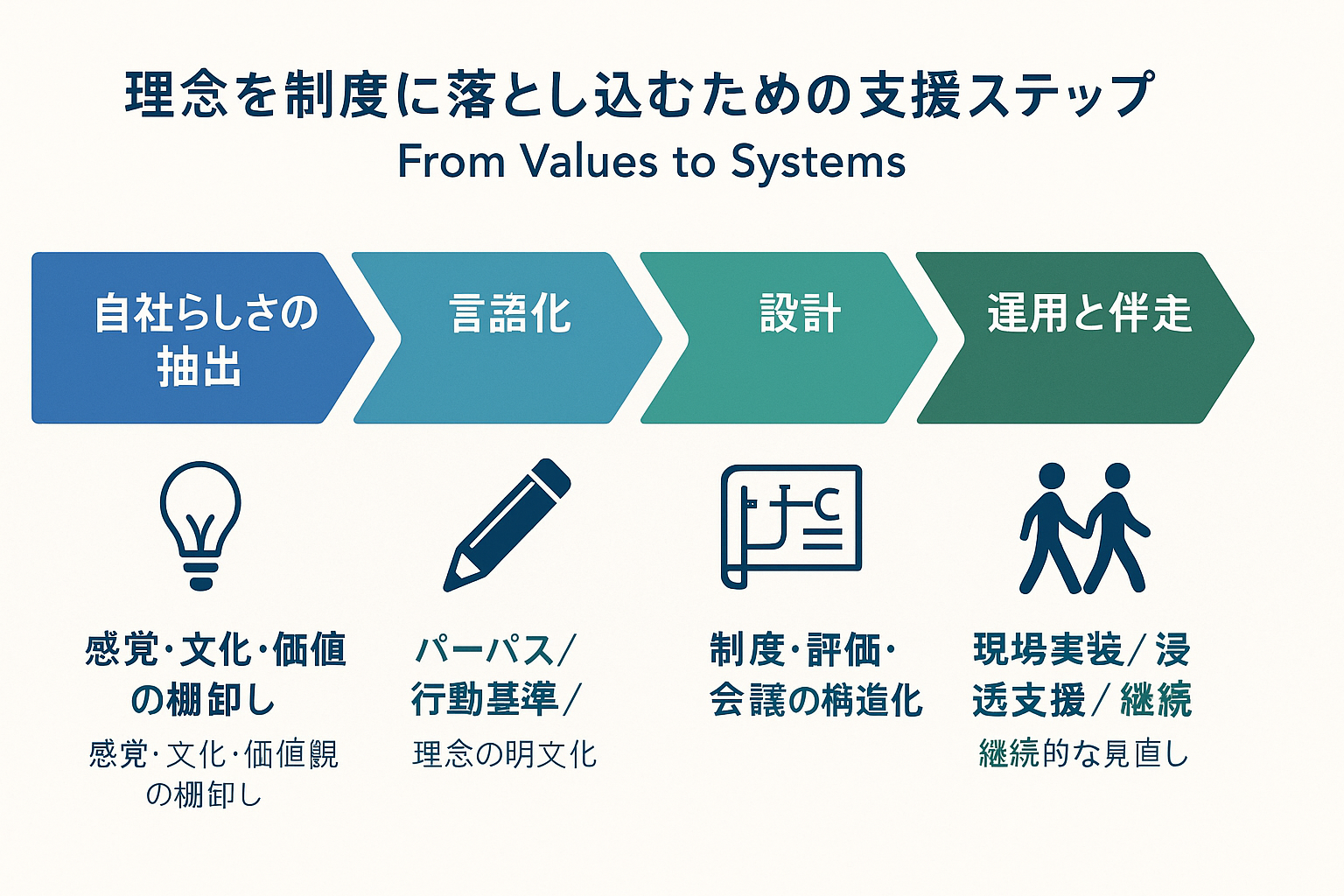

実際にパーパスを浸透させるには?──導入と運用の4ステップ

図:パーパスの設計と運用ステップ

1. 現状の問いを“観察”する(分析フェーズ)

パーパスを定義する前に、まず必要なのは「すでに社内にある問い」を観察することです。

どんな判断に迷っているか?

現場がつまずいている場面には、パーパスの原型が隠れています。

「うちの会社って、何を大事にしているんだっけ?」

という会話が起こるとしたら、それはもうパーパスの萌芽です。

2. パーパスを“言語化”する(策定フェーズ)

次に、社内の問いや行動から抽出したエッセンスを「言葉」にします。

このとき、重要なのは「スローガン」ではなく、

問いの“設計図”として機能する言語にすること。

たとえば、「人と社会に誠実である」ではなく、

「今日の行動は、誠実だったか?」という問いへ変換しておく。

問いとして設計されたパーパスは、行動に寄り添いながら、

何度でも再起動される共通認識になります。

3. パーパスを“共有”する(共感フェーズ)

ここでありがちな失敗が、「全社発表で一方的に伝えること」です。

共有=押しつけではありません。

大切なのは、「それ、たしかに私たちのことだね」と自然に思える体験を作ること。

たとえば、日常業務の中で「この行動、パーパスに沿ってるよね」と

誰かが呟く──その“生きた接点”をどう設計するかが肝になります。

ワークショップや雑談、1on1、プロジェクトの振り返りなど、

形式にとらわれず、言葉が自然に“染み出る場”を作っていきます。

4. パーパスを“実装”する(制度・習慣フェーズ)

最後は、パーパスを制度・業務プロセス・人事評価などに落とし込み、

“問いが構造として働く状態”を目指します。

たとえば──

- 人事評価の項目に、パーパスとの連動を含める

- 会議の冒頭で「パーパスに沿っているか?」を問うフレームを入れる

- 新入社員研修に「問いの扱い方」を導入する

これらはすべて、“正しさ”の強制ではありません。

「問いが日常の空気になる」

その状態を育てることが、パーパス経営の本質です。

図:パーパス導入・運用の4ステップ(自社らしさの可視化と実装)

よくある落とし穴:パーパス・ウォッシュに注意

パーパスを掲げたはいいが、制度と乖離していると、

逆に社員の不信感を招く「パーパス・ウォッシュ」になるリスクも。

表面的な“理念っぽい”言葉にせず、

問いと行動をつなぐ構造そのものに意味を持たせることが大切です。

日本大学経済学部

による調査でも、

「構造に落とし込まれたパーパスは、事業継続・人材定着に効果的」と報告されています。

導入企業の実例と、見えてきた共通点

図:パーパスを組織に浸透させた企業の共通点

実際の導入企業:パーパス経営を“構造”で活かしている例

図:パーパスを制度・行動・文化に実装している企業の比較(3社の実例)

- パタゴニア(Patagonia):「地球を救うためにビジネスを行う」という明確なパーパスを基盤に、採用・商品設計・政治活動まで貫いている

- ユニリーバ・ジャパン:各ブランドごとに独自のパーパスを定義し、社内研修やプロジェクト評価にまで組み込んでいる

- 宮田運輸(大阪の物流企業):パーパスを「交通事故をなくす」という明確な問いに設計。社員の事故率を下げただけでなく、家族との対話文化が生まれた

これらの企業に共通しているのは、パーパスが「理念として貼られている」のではなく、

“行動や制度に変換された問い”として日常の中に生きていることです。

共通点:パーパスを“問いの構造”として機能させている

成功している企業に見られる共通点は、次の3つに集約されます:

- パーパスが“行動判断の前提”になっている(迷ったときに立ち返れる)

- 制度や評価とつながっている(理念だけで終わらない)

- 社員が“自分の問い”として捉えている(受動的ではない)

これはまさに、パーパスが“問いの再帰構造”として機能している証拠です。

問いとは一度答えたら終わりではなく、

「この行動でよかったか?」「本当に沿っているか?」と

何度も立ち戻るための“思考のインターフェース”です。

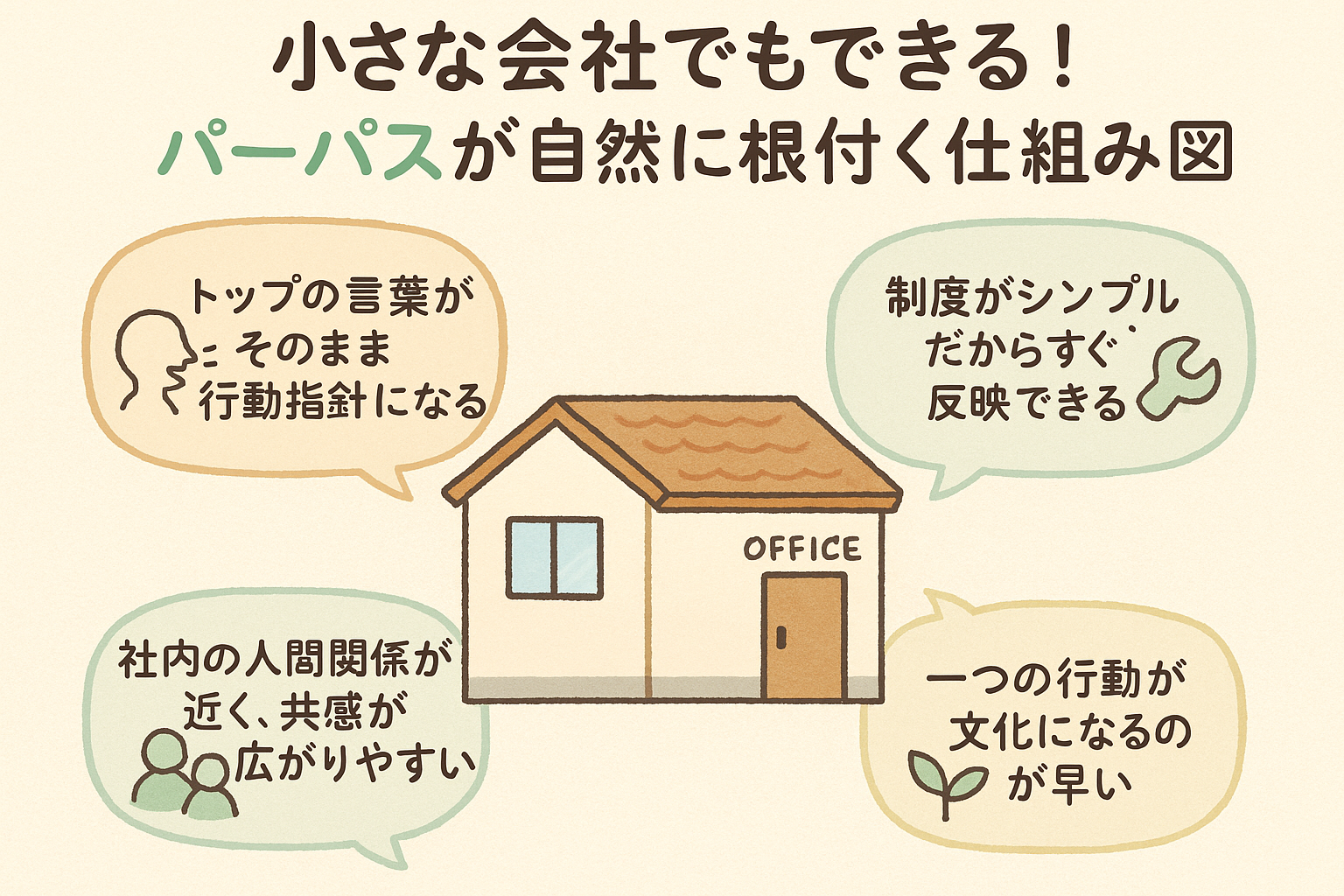

中小企業でも導入できる?──問いの質から始める設計

図:小さな会社でもできるパーパス実装の仕組み(言葉・制度・関係性)

「ウチみたいな小さな会社に、パーパスなんて必要なの?」という声もあります。

でも実は、規模が小さい企業ほど、パーパスが生きる設計がしやすいとも言われています。

- 社長やリーダーの言葉が直接現場に届く

- 制度がシンプルなので“問いの設計”がストレートに反映できる

- 社内の空気を変えやすく、共感伝播も早い

大切なのは、「どんな問いが、この会社の土台にあるか?」を見つめ直すこと。

パーパス経営は、どれだけ正しく理念を掲げるかではなく、

“問いを宿す空間”をいかに整えるかにかかっているのです。

当事務所におけるパーパスの実践──“言葉にしなくても伝わる仕組み”をつくる

図:理念を“空気”にまで落とし込む当事務所の実践

私たちラプロユアコンサルティングでは、「理念を語る」ことよりも、

“言葉にしなくても伝わる仕組み”を意識した日常設計を行っています。

なぜなら、理念とは誰かに示すものではなく、

「なんか、これでいい気がする」と自然に感じられる基準であってほしいからです。

たとえば、バーベキューをした日の帰り道──

スタッフの一人が「今日、ちゃんと報われた感じがあるよね」と呟く。

理念を説明していなくても、

日常の中で“何かが通じている”瞬間がある。

それが、私たちの目指すパーパスの形です。

評価制度やルールの設計でも、私たちは

「正しさ」ではなく、“気持ちが置き去りにならない基準”を重視しています。

たとえば──

- 評価面談で「誰を守ろうとしたか?」という視点を確認する

- 会議の場で、誰かが言葉にできなかった想いがあれば、全員で考える

- クライアントの相談に対し、「制度ではなく人としてどう向き合うか」を最初に話し合う

こうした工夫を重ねることで、

メンバーやお客様の中に「説明がなくても伝わる安心感」が少しずつ育っていきます。

図:感情・制度・空気をつなぐラプロのパーパス実装構造

パーパスとは、掲げる理念ではなく、

“迷わないでいられる空気”を形にする行為だと、私たちは考えています。

それは制度でも、ポスターでもなく、

「誰かを信じて働ける」ための目に見えない構造かもしれません。

・理念は語らず、「なんか安心できるね」と感じられる空間を設計する

・制度や評価には、気持ちの置き去りが起きないよう一工夫を入れる

・「変じゃない会社」であることが、最大の実践

関連記事

パーパス経営の本質は、“語る理念”ではなく“問いの構造”?伝わるパーパス経営に関する理解を深めたい方は、こちらの記事もお勧めです。

→理念は“語らなくていい”──赦しとしてのパーパス経営

企業所有論の観点からパーパス経営を考えたい。そんな方はこちらの記事もお勧めです。

→会社は誰のものか──答えのない問いを問い続ける勇気

まとめ:パーパスは“行動の起点”であり、“文化を育てる設計図”

パーパス経営とは、ただカッコいい言葉を掲げることではありません。

それは、日々の迷いや判断の場面で、

「自分たちがどうありたいか」を静かに思い出せる“基準”をつくる営みです。

パーパスが制度や文化に浸透している会社では、

社員も顧客も、「ここにいて大丈夫」と感じられる空気があります。

ラプロユアコンサルティングでも、

そうした“言葉にしなくても伝わる安心感”を、構造の中に組み込むことを目指しています。

これは、理念を「掲げる」から、「暮らす」への転換でもあります。

どんなに小さな会社でも、

「うちのらしさって、たぶんこうだよね」と言える瞬間はあります。

そこから、パーパスは始まります。

まずは一つ、あなたの会社に眠っている「意味の種」を見つけてみませんか?

📩 ご相談ください|“あなたの会社のパーパス”を一緒に見つけませんか?

ラプロユアコンサルティングでは、パーパス策定・理念浸透・評価制度設計など、

“自社らしさを言語化して構造に落とし込む”お手伝いをしています。

パーパスを通して、社員が自然と動き、組織が育つ仕組みをつくりましょう。

図:自社の“らしさ”を制度に落とし込む4ステップの支援フロー

🔗 参考・出典リンク

よくあるご質問(FAQ)

Q. パーパスとミッション・ビジョンはどう違うのですか?

自社の行動や制度の“前提”を定義する、もっとも根源的な軸です。

Q. 小さな会社でもパーパス経営は必要ですか?

“らしさ”が伝わる設計を意識するだけで、文化形成が大きく変わります。

Q. パーパスは誰が決めるべきですか?

全員の納得より、“らしさ”がにじみ出るプロセスを大切にしましょう。