「努力は必ず報われる」──そう信じて、今日まで頑張ってきたのに。

誰よりも早く出社し、誰よりも丁寧に資料を作り、誰よりも真面目に仕事に向き合ってきた。昇進も狙っていたわけじゃない。ただ、「ちゃんと見ていてくれるはず」と思っていた。

けれど、現実は違った。

ふと気がつくと、同期のあいつが先に昇進していた。後輩の方が年収が高くなっていた。「見てくれている」と思っていた上司は、評価の理由すら説明してくれなかった。

このような経験、ありませんか?

「自分は、間違ったことをしていたのだろうか?」

「頑張りが足りなかったのだろうか?」

「自分には才能がなかったのか?」

そうやって、自分を責める人がとても多い。でも、本当にそうでしょうか。

私は思います。

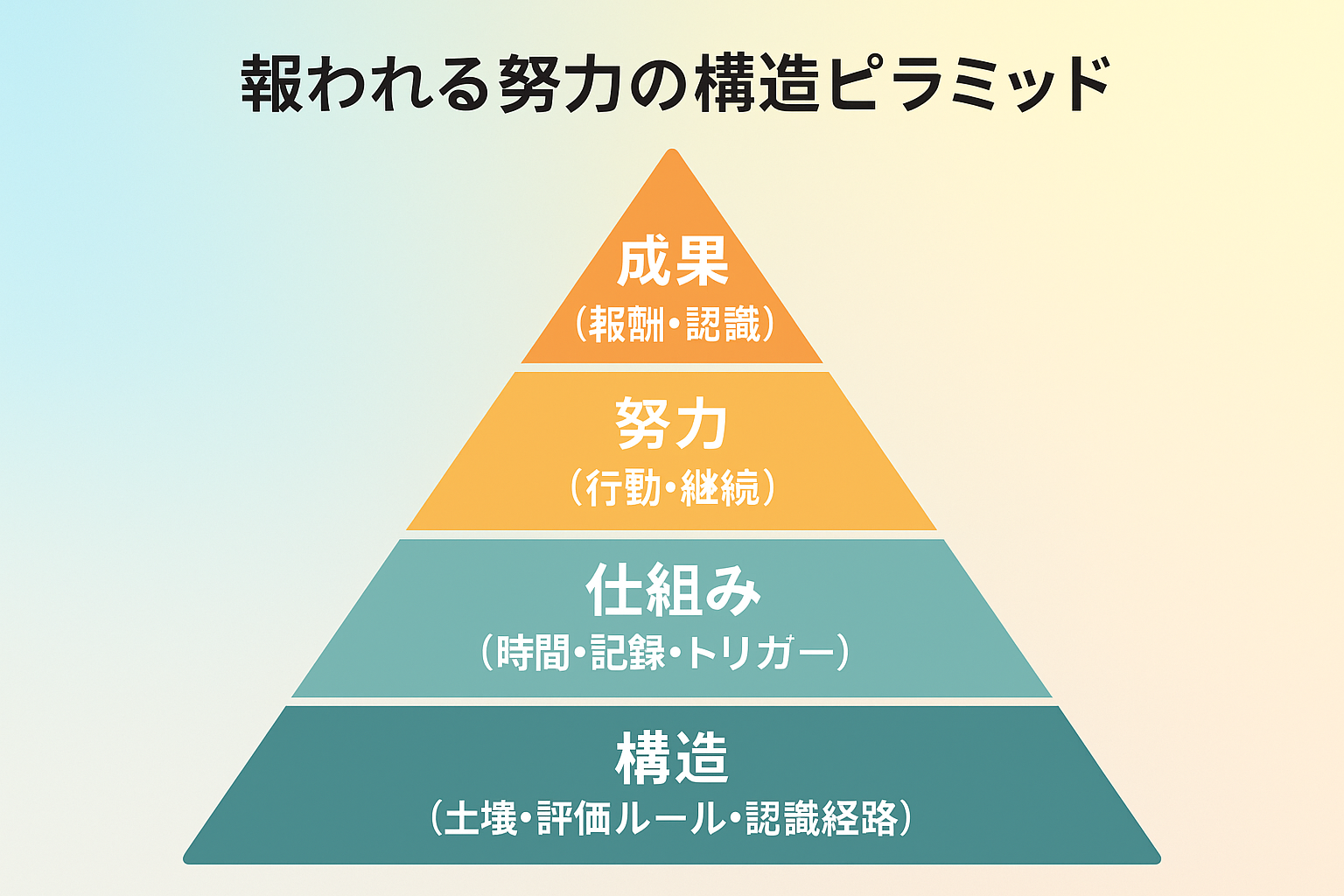

“正しい努力”をしていたとしても、それが「報われる構造」の中になければ、結果は得られないと。

逆に、努力が「報われる構造」と「設計」の中にあれば、それほどがむしゃらでなくても結果がついてくることもあるのです。

つまり、「努力すれば必ず報われる」は、部分的には正しい。

でも、その“努力”には「方向」と「仕組み」と「構造」の設計が不可欠なのです。

今回のコラムでは、

- なぜ努力が報われないのか?

- 努力を報われるものにするには、何が必要なのか?

- 努力しても評価されない“壊れた構造”にいた場合、どうすべきか?

──そんな疑問をひとつひとつ紐解きながら、

あなたの「努力の構造」を、静かに再設計していく時間にできたらと思います。

この記事が、あなた自身の「報われるための努力」を取り戻す、最初の一歩になれば幸いです。

努力は“正しい方向”に向かわなければ報われない

努力は必ず報われる?──それは「方向」が合っている場合に限る

「努力は必ず報われる」とよく言われますが、それは正しい方向に向かっている場合に限った話です。

たとえば、ゴールが東京なのに大阪へ向かって一生懸命に走っても、たどり着けません。どれだけ頑張っても、方向がズレていれば、結果はついてこないのです。

努力の前に必要なのは「ゴールの明確化」

まず大切なのは、何を目指しているのかを明確にすることです。

たとえば、「年収を上げたい」「営業成績を伸ばしたい」といったゴールも、“いつまでに、どの程度、どうなっていたいか”まで言語化されていないと、実行すべき行動がぼやけてしまいます。

曖昧な目標は、どれだけ努力しても手応えを感じづらく、途中で迷いやすくなります。

“ゴールまでの道筋”を設計できていない努力は、空回りしやすい

努力の方向性を定めたあとは、どのようにそこに到達するかを考える必要があります。

具体的には、「どの手段を使って」「どれくらいの頻度で」「何を優先するか」など、道筋を設計する思考が求められます。

この部分が曖昧だと、「とにかく頑張る」「がむしゃらにやる」という精神論になりがちで、成果につながるまでに遠回りしてしまいます。

努力は「継続」できなければ報われない──修正と改善がセット

また、努力は継続してはじめて結果につながるものです。

とはいえ、ただ続ければいいというわけではなく、振り返りと軌道修正をしながら進む必要があります。

「この方法でいいのか?」「他にもっと良いやり方はないか?」と問いかけ続けることが、努力の質を高めるカギになります。

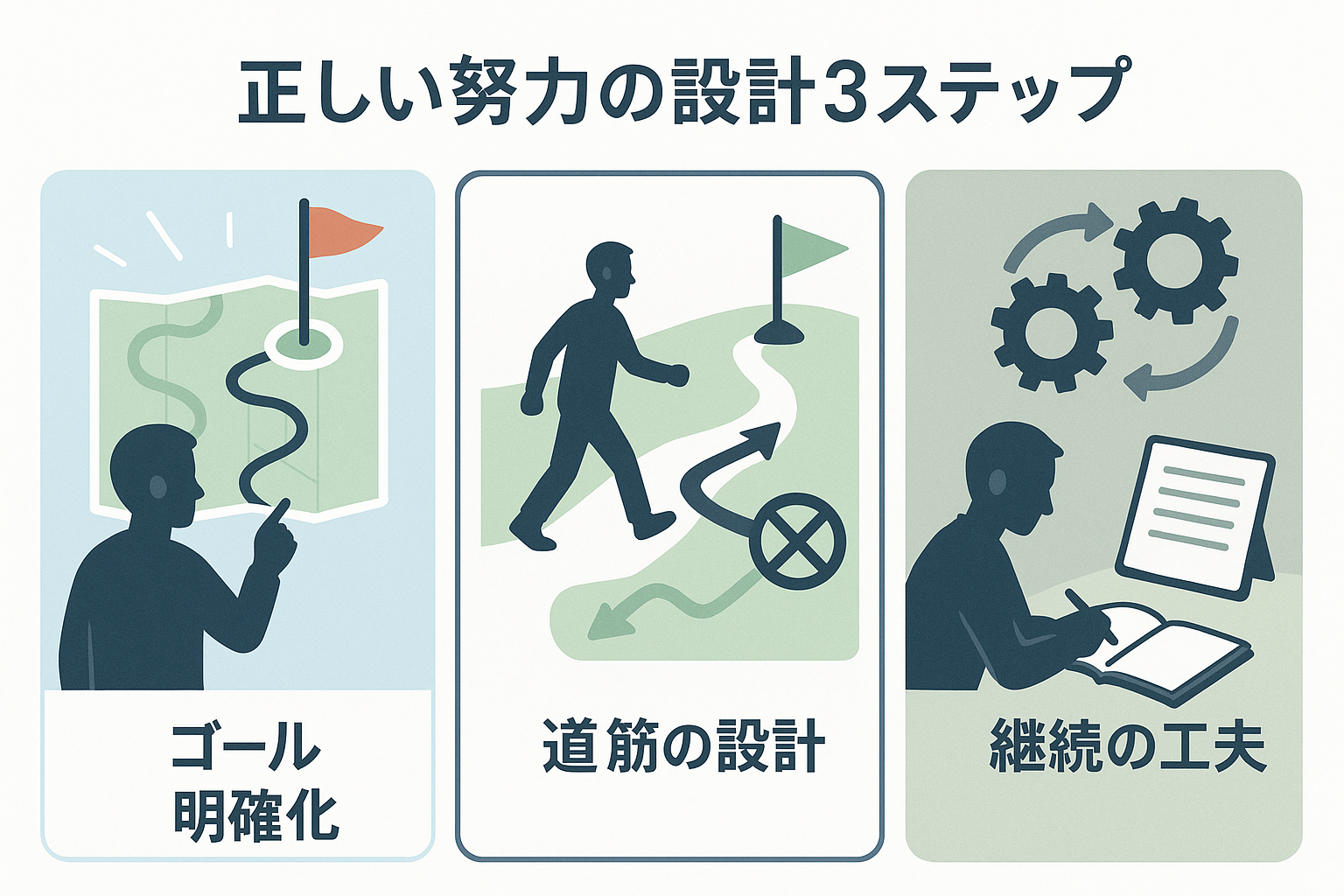

“正しい努力”とは、「方向・道筋・継続」の3点が揃った状態

つまり、正しい努力とは次の3つがそろっている状態です。

- ① ゴールの明確化:いつまでに、どこまで到達したいのか?

- ② 道筋の設計:どうやってそこに向かうのか?どんな手段が有効か?

- ③ 継続の工夫:習慣化・振り返り・改善の仕組みがあるか?

この3つのうち、どれか1つでも欠けていると、努力しているのに報われないという事態が起きてしまいます。

正しい努力には「仕組み」が必要になる

努力を継続し、成果につなげるためには、日常の中に仕組みとして落とし込むことが重要です。

次のセクションでは、「努力を仕組み化する方法」について、具体的に見ていきましょう。

1. 数値化する:「売上アップ」ではなく「月収30万円に到達」など、誰が見ても分かる数値に。

2. 期限を決める:「いずれ」「そのうち」ではなく、「3ヶ月以内」「年内に」と時間軸を明確に。

3. なぜ達成したいのかを明文化する:「転職したいから」「自信を持ちたいから」など、自分の内面と結びつける。

努力は「仕組み化」しなければ継続できない

意志の力に頼る努力は、いずれ止まる

「続けるのが苦手」「3日坊主で終わる」──そう悩む人は少なくありません。

でもそれは、あなたの意志が弱いからではありません。人間は本来、「意志」よりも「環境」や「構造」によって動く生き物です。

だからこそ、努力を続けるには“仕組み”が必要なのです。

努力の“仕組み化”とは?

仕組み化とは、行動を自動化・固定化して、続けられるように設計することです。

「時間になったら自然に始める」「記録して可視化する」「強制力を利用する」など、意志に頼らず行動が継続する状態を作るイメージです。

これができている人は、気合やモチベーションがなくても、努力を当たり前に続けています。

努力を仕組み化する“4つのパターン”

- ① 時間ルーティン化:毎朝7時に15分読書、毎週月曜に報告資料を作成…など、タイミングを固定する

- ② 記録・見える化:ToDoリスト、実績ログ、チェックシートなどで“やった感”を可視化する

- ③ 強制力を設ける:宣言・仲間・締切・アラームなど、やらざるを得ない環境を作る

- ④ トリガー設計:「コーヒーを飲んだら書き始める」など、行動の“きっかけ”を習慣に組み込む

これは私自身が資格試験を短期間で合格する際に実践していた方法です。

私の場合、毎朝7時からファーストフード店で勉強を開始。やることをリスト化し、やったことをアプリに記録しました。

家族には資格試験に合格するということを伝えることで、強制力を設けるとともに、勉強に集中できる環境を作ってもらいました。

トリガー設計は、「ファーストフード店に行く」ことそのもの。

資格試験には無事、合格することができました。

もし、努力を仕組化したいとお考えなら、ぜひ一度お試しください。

続けられる人は、“自分を動かす仕組み”を知っている

成功している人を見て、「あの人はストイックだから」「自分とは違う」と思う必要はありません。

彼らが優れているのは意志の強さではなく、“自分を動かす仕組み”を理解していることです。

努力が続かないなら、あなたの性格を責めるのではなく、仕組みを変えることから始めましょう。

1. 時間を固定する:「毎朝7時に」「就寝前に10分だけ」など、自分の生活リズムに合った時間を決める

2. 記録をつける:1日ごとのチェック表、アプリでログ、ノートに印など、形に残る記録を使う

3. きっかけを決める:「歯磨きの後に」「会社を出たらすぐ」など、トリガーとなる動作とセットにする

ただし、それでも報われないことがある

ここまで「正しい方向に向かい」「仕組み化して継続する」ことの重要性をお伝えしてきました。

でも──それでもうまくいかないことがあります。

なぜか?

それは、あなたの努力が“報われない構造”の中にあるかもしれないからです。

次の章では、「構造」そのものが壊れている場所では、いくら努力しても成果が出ないという視点から、もう一段深く掘り下げていきます。

努力が報われない“構造の中”にいる可能性に気づいていますか?

どれだけ努力しても評価されない──そんな構造は、確かに存在する

「誰よりも頑張ってきたのに、なぜか昇給しない」

「後から入ったあの人の方が、なぜか先に昇進していた」

そんな場面に出会ったことはありませんか?

それは、努力の質が低かったわけでも、あなたに非があったわけでもないかもしれません。

その努力が“報われる構造”が、そもそもそこにはなかった──。

この可能性に気づけるかどうかが、分かれ道になります。

構造とは、“努力が成果に変換される設計”のこと

評価制度、人間関係、上司の判断基準、組織文化、職場の空気──

これらすべてが努力が“報われるか否か”を決定づける“構造”です。

構造が整っていれば、同じ努力でも成果に結びつきます。

逆に、構造が壊れていれば、いくら努力を重ねても、成果に変換されません。

たとえば──こんな例に覚えがありませんか?

・営業件数を倍に増やしたのに、「目に見える実績じゃない」と一蹴された

・上司にアピールすることが昇進の条件だった

・「協調性」が重視され、“提案すること”がマイナス評価になる職場だった

こうした環境では、正しい努力ですら、評価の枠に乗らないのです。

構造に気づけない人は、“空回り”の無限ループに入る

「頑張ればきっと見ていてくれる」「こんなに努力してるのに、もう少しで…」

──そう思って年単位で努力を続けてしまう。

でもそれは、構造そのものが努力を無視する仕組みになっている場合、抜け出せないループに陥ります。

☑ 成果より“印象”が評価される

☑ 昇進の基準が不透明、毎年変わる

☑ 声が大きい人が有利になる

☑ 仕事の価値が“誰がやったか”で決まる

☑ 誰も評価に疑問を持たない雰囲気がある

環境や構造が重要である理由

努力が報われるには、「目標」だけでなく「環境」の設計も必要です。

どれだけゴールが明確でも、その目標を実現できる土壌が整っていなければ、現実化はできないのです。たとえば「火星に移住したい」という目標を掲げたとしても、

星の気圧、気温、酸素、エネルギー、物資調達技術が整っていなければ、計画は実行に移せません。

それと同じで、「年収を上げたい」「認められたい」「社会に貢献したい」といった目標も、

その実現を支える構造がなければ、努力は空転します。

だからこそ、必要なのは「構造から抜ける努力」

もしあなたが、「やってもやっても報われない」と感じているなら──

努力の量や方法を変える前に、努力が報われる構造にいるのかを、まずは点検してください。

構造から抜けることは、怖い選択かもしれません。

でもそれは、「頑張る人が報われる世界」を、自分の手で再設計する一歩でもあるのです。

構造から脱出する──と言っても、それは必ずしも“退職”や“転職”に限りません。

たとえば、別部署への異動を申し出て、評価基準が明確なチームに移ることも“構造変更”です。

副業を始めて自分の価値を外部で試すことも、もうひとつの構造を持つことになります。

自分の立ち位置を再定義し、「この構造には委ねすぎない」と決めるだけでも、内面的な脱出は成立します。

大切なのは、“構造を変える視点”を持てるかどうか。

選択肢は一つじゃない。その視点があるだけで、努力の未来は変わりはじめます。

次の章では、その“再設計”の第一歩として、評価される努力の条件について考えていきます。

「報われる努力」とは、“設計された努力”である

がむしゃらでは、成果にはならない

「努力してるのに、結果が出ない」

そう感じたとき、もう一度問い直してみてほしいのは──

その努力は“設計されているか?”ということです。

言い換えれば、「その努力は、誰に・どこに・どのように伝わる構造になっているか?」という問いです。

努力を“設計する”とはどういうことか?

成果につながる努力には、明確な3つの設計要素があります。

- ① 行動設計:何を・いつ・どのようにするかが具体化されている

- ② 評価設計:その行動を誰が・どう判断するかが分かっている

- ③ 伝達設計:その努力が見える・伝わるようになっている

この3つが揃っていれば、努力は“成果に変換される構造”になるのです。

報われない努力は、“見えない努力”になっている

たとえば、営業としてアポを50件入れても、それが記録されていなければ評価対象にならない。

新人指導で後輩を陰で支えても、それが上司に伝わっていなければ、報酬にはつながらない。

ここで誤解してはいけないのは、見てもらうためにアピールしろという話ではないということです。

そうではなく、“伝わる構造”を最初から設計することが必要なのです。

たとえば──報われる努力の“構造”とは?

・成果物を定期的に提出し、見える形にしている

・KPIや行動ログを日報・週報で記録している

・チーム内で役割分担を明確にして、貢献が見える状態を作っている

こうした工夫によって、努力が“データ化され”“記録化され”“共有化される”状態になります。

それが、報われる努力に共通する設計です。

“報われる努力”の前提には、“報われる構造”がある

ただし、どれだけ設計された努力でも、それを受け取る側に評価する仕組み・認識する環境がなければ、報酬には結びつきません。

だからこそ本来、報われる努力とは、「報われる構造」+「設計された努力」の掛け算なのです。

構造が整っている環境であれば、努力の設計に集中することができます。

逆に構造が壊れていれば、努力の成果はどこかで“消失”してしまうのです。

まずは、自分が今いる場所に「報われる構造」があるのかを見極めること。

その上で、自分の努力を設計し、伝わる形に整えていくことが、本当の意味での“報われる努力”なのです。

「努力が報われる人」とは、伝わる努力ができる人

「結果が出ている人」は、必ずしも人一倍頑張っているとは限りません。

ただし、自分の行動を“見える化”し、それが周囲に伝わる形で構造化できているという点では、共通しています。

だからこそ、“努力”は「設計」できる

努力は、感情や意志だけで語るものではありません。

目的があり、道筋があり、評価の回路があり、成果につながる構造がある。

それが、「報われる努力」です。

逆にいえば──

報われない努力とは、設計されていない努力なのです。

よくある質問(FAQ)

努力しているのに結果が出ません。自分に問題があるのでしょうか?

努力の質ではなく、「構造」や「評価の設計」が原因であることも多いです。まずは努力が届く仕組みにあるかを点検しましょう。

正しい努力とは具体的にどういうものですか?

「何を・いつまでに・どうやって行うか」が明確で、かつ評価される設計(可視化・伝達)がなされている努力を指します。

職場の構造がどうしても変わらない場合、どうすべきですか?

その場合は、努力の方向を変えるか、構造ごと変える(転職や起業など)という選択肢も視野に入れるべきです。

まとめ~正しい努力が報われないのは、なぜか?──“構造”と“仕組み”がないまま進む人へ

- 努力は「方向・道筋・継続」の3点を設計しなければ報われない

- 構造が壊れていれば、どれだけ正しく努力しても成果に繋がらない

- “報われる努力”とは、「報われる構造 × 設計された努力」の掛け算である

努力は必ず報われる──そう信じてきた人にこそ、今伝えたいことがあります。

もしその努力が報われていないとしたら、それはあなたの頑張りが足りないからではありません。“報われない構造の中”で、どれだけ努力しても、それは空回りしてしまうのです。

この記事でお伝えしたかったのは、努力には「方向・道筋・継続」の設計が必要であり、その努力が“伝わり・評価される構造”の中になければ、成果には変換されないということです。

報われる努力とは、単なる根性論ではなく、「構造×設計」で支えられた合理的な行動です。

立場が違えば、見えている景色も違います。

もしあなたが新卒・若手なら、「今の会社で努力は報われる構造にあるのか?」を一度見つめてみてください。

中堅層であれば、「これまでの努力が活かせる土壌か」「これ以上積んでも実らない地面ではないか」を冷静に判断するタイミングかもしれません。

そして管理職・経営層の方は、自社の構造が「報われる努力を生む環境になっているか」を問い直すことで、部下の未来も変えられます。

どうかあなたの努力が、正しく届く場所にありますように。

そして、これからの努力が、未来を変える実感とともに積み上がっていきますように。

またお会いしましょう。