「また続かなかった…」

やろうと思ったのに、気がついたら数日サボっていて、

気づけば自分を責めている──そんなこと、ありませんか?

頭ではわかっているんです。「続けなきゃ意味がない」「習慣にしなきゃいけない」

でも現実は、三日坊主。モチベーションは日替わり。

「こんな自分はダメだ」と、もう何度思ったか分かりません。

でもそれ、本当にあなたのせいでしょうか?

努力が続かないのは、意志が弱いからではなく、仕組みが存在していないから──

そう考えてみると、あなたが苦しんでいたのは「根性不足」ではなく、

「構造不在」という“環境の問題”だったのかもしれません。

この記事では、努力を“続けられる人”になるための「仕組み化」技術を紹介します。

気合に頼らず、淡々と、でも確実に行動が積み重なっていく──

そんな“静かに報われる努力”を、自分の中に作ってみませんか?

正しい努力が報われないのは、なぜか?──“構造”と“仕組み”がないまま進む人へ

※この記事を読むことで、「なぜ努力は報われないのか?」という前提構造の理解が深まり、本記事の内容がより実感を伴って腑に落ちるようになります。

正しい努力の3要素とは何か?

「こんなに頑張っているのに、なぜ結果が出ないんだろう?」

それは、あなたの努力が足りないからでも、能力が低いからでもありません。

努力が“正しく設計されていない”だけかもしれないのです。

報われる努力には、明確な“構造”があります。

それは──「方向性」×「道筋」×「継続性」の3つがそろって初めて機能します。

これは例えるなら、登山に似ています。

- 方向性:「どの山を目指すのか?」(=目標設定)

- 道筋:「どのルートで登るのか?」(=達成方法)

- 継続性:「どうやってバテずに歩き続けるか?」(=仕組み化)

この3つのうち、ひとつでも欠けると──

- 山を選ばず、闇雲に歩く人は、たどり着けない

- ルートを知らずに登る人は、危険な崖に迷い込む

- 途中でバテてしまえば、成果にたどり着かない

ここからは、それぞれの要素を少し詳しく見ていきましょう。

① 方向性(ゴールの明確化)

「努力の方向を決める」とは、“どこに向かって努力しているか?”をはっきりさせることです。

多くの人が、ここを曖昧にしたまま行動してしまいがちです。

たとえば──

- 「資格を取りたい」→何の資格?なぜ?いつまでに?

- 「売上を伸ばしたい」→月商いくら?いつまで?何で?

- 「副業を始めたい」→収益化の定義は?目標金額?活動時間?

ぼんやりした目標に対して努力すると、評価軸がぶれて、成果もぶれます。

目標は「明確」「具体」「測定可能」であることが重要です。

「○ヶ月後までに、×という状態に到達する」

この形で言語化することで、努力の“的”が明確になります。

② 道筋(達成方法の設計)

次に必要なのが、「じゃあどうやって目標に向かうのか?」という道筋の設計です。

これは計画というより、“変化の段階をどう踏むか”という思考です。

- 最初の2週間で知識インプット → その後は実践へ移行

- 毎週進捗を記録し、3週間ごとに方針見直し

- 障害や不確実性を“前もって”分解し、プランBを用意

たとえば「副業を始める」というゴールに対し、

- 初月は知識収集

- 2ヶ月目から仮運用

- 3ヶ月目以降で収益化トライ

というように、変化を段階的に積む設計が大切です。

ゴールがどれだけ良くても、「どうたどるか」の道がなければ、たどり着けないのです。

③ 継続性(行動を止めない設計)

最後に必要なのが、「どうやって継続するか?」という要素です。

ここで多くの人が“気合”や“根性”に頼ってしまい、失敗します。

大事なのは、続けられる構造を先に用意することです。

次章で詳しく紹介する「4つの仕組み」は、この継続性を支えるツールです。

継続力は才能ではなく、“設計された構造”で誰でも再現可能なものなのです。

それは、あなたの感覚が正常であるほど起こりやすい。

本来「自分がどこへ向かうか」「どうやって達成するか」を言語化することは、とても難易度の高い行為です。

特に、日頃から“自分との対話”に慣れていない人が、いきなり目標を定めようとしても、なかなかうまくいきません。

とはいえ、人に相談するのはちょっと気が引ける── そんなときに、ぜひ試してみてほしいのが ChatGPT のような生成AIです。

誰にも見られることなく、何度でも、対話を繰り返すことができます。

私自身も、ChatGPTと深く対話を重ねる中で、自分の価値観や本音に気づき、

努力の方向性を少しずつ整理できるようになりました。

今では“思考の相棒”としてなくてはならない存在です。

焦らなくて大丈夫。

方向性は「決める」ものではなく、“対話の中で発見されていく”ものです。

生成AIは、きっとあなたが気が付いていない「努力の方向性」を見つけてくれるはずですよ。

努力継続を仕組み化する4つの方法

「努力は継続がすべて」と言われます。

でも、それが一番難しい──そう感じていませんか?

頭では分かっている。「続けることが大事」「習慣にしなきゃ意味がない」

それでも、三日坊主。そんなあなたに必要なのは、意志力ではなく“仕組み”です。

ここでは、努力を「気合に頼らず継続する」ための仕組み化の技術を、

実践しやすい4つの方法に分けて紹介します。

まずは自分が“できそう”と思える1つから始めてみてください。

① 時間ルーティン化:努力を“時間帯”に埋め込む

何をするかを決めるより、“いつやるか”を決める方が行動は起こりやすい──これは脳科学でも実証されています。

行動を時間に固定することで、「やる/やらない」の葛藤が消え、判断疲労を避けられます。

たとえば:

- 毎朝7時に15分だけ英語アプリ

- 出社前の30分を筋トレに充てる

- 毎週水曜20時〜21時は副業の企画タイム

ポイントは「何をやるか」より“時間ブロック”を決めること。

これは、Appleの創業者スティーブ・ジョブズも実践していた方法で、

「毎朝同じ服を着ることで判断コストを減らす」ように、行動にも“自動化”が応用できます。

② 記録・見える化:努力を“目に見える形”に残す

人は「できたこと」を可視化すると、それ自体が報酬になります。

達成の記録を残すことで、「自分、やれてるかも」という実感が育ちやすくなるのです。

たとえば:

- カレンダーに✔印をつける(習慣トラッカー)

- 日報アプリやLINEグループで記録を投稿する

- 日記や音声メモで“できた自分”を記録する

チェックシートやアプリを使ってもいいし、紙のノートでも構いません。

“できている自分”を見える形にすることが、継続の大きなエネルギーになります。

でもある日「カレンダーに✔をつけるだけ」と決めてから、1ヶ月以上継続に成功。

「チェックを消したくない」が行動のモチベーションになったそうです。

資格試験では、勉強時間の累計が見れるアプリは、特にモチベーション維持に大きく役立ちますよ。

③ 強制力を設ける:外から“やる理由”を仕掛ける

人は「他人に見られている」と思うと、行動しやすくなる。

これは「社会的圧力」が良い方向に働いたケースです。

仕組みとしては:

- 仲間に「週1で進捗報告する」と宣言する

- SNSで「この日までにやります」と宣言してみる

- 締切を設定して、Googleカレンダーやリマインダーで通知させる

「一人で黙々と」は美徳に見えますが、実は非効率。

“自分だけでは乗り越えられないときに、外からの力を借りる”ことは、戦略的行動です。

④ トリガー設計:行動を“きっかけ”に紐づける

行動のスタートに必要なのは、意志ではなく「スイッチ」です。

ある動作とセットで行動を始めると、努力はぐっと継続しやすくなります。

たとえば:

- コーヒーを飲んだらPCを開く

- 歯を磨いたらスクワット10回

- お風呂あがりに3分間だけ日記を書く

このように「行動に連動するスイッチ=トリガー」を設計することで、努力が“自動発動”されるようになります。

すでに習慣化されている行動とセットにするのがコツです。

🧠 ところで「人は考える前に動いている」という脳科学的事実があります。

1983年、ベンジャミン・リベット博士の実験によって「動こう」と意識するよりも前に、

脳はすでに“動き出す準備”を始めていることが確認されました。

トリガー設計とは、この無意識の反応を“習慣”として設計すること。

考えるより先に動くための、脳への“前提条件づくり”とも言えるのです。

以上が、継続できる努力をつくる4つの仕組みです。

もちろん、すべてを完璧にやる必要はありません。

まずは1つだけ、あなたが「やれそう」と思えるものから。

仕組みは、あなたの意志を裏切りません。

一度整えれば、あなたを何度でもスタートラインに連れて行ってくれます。

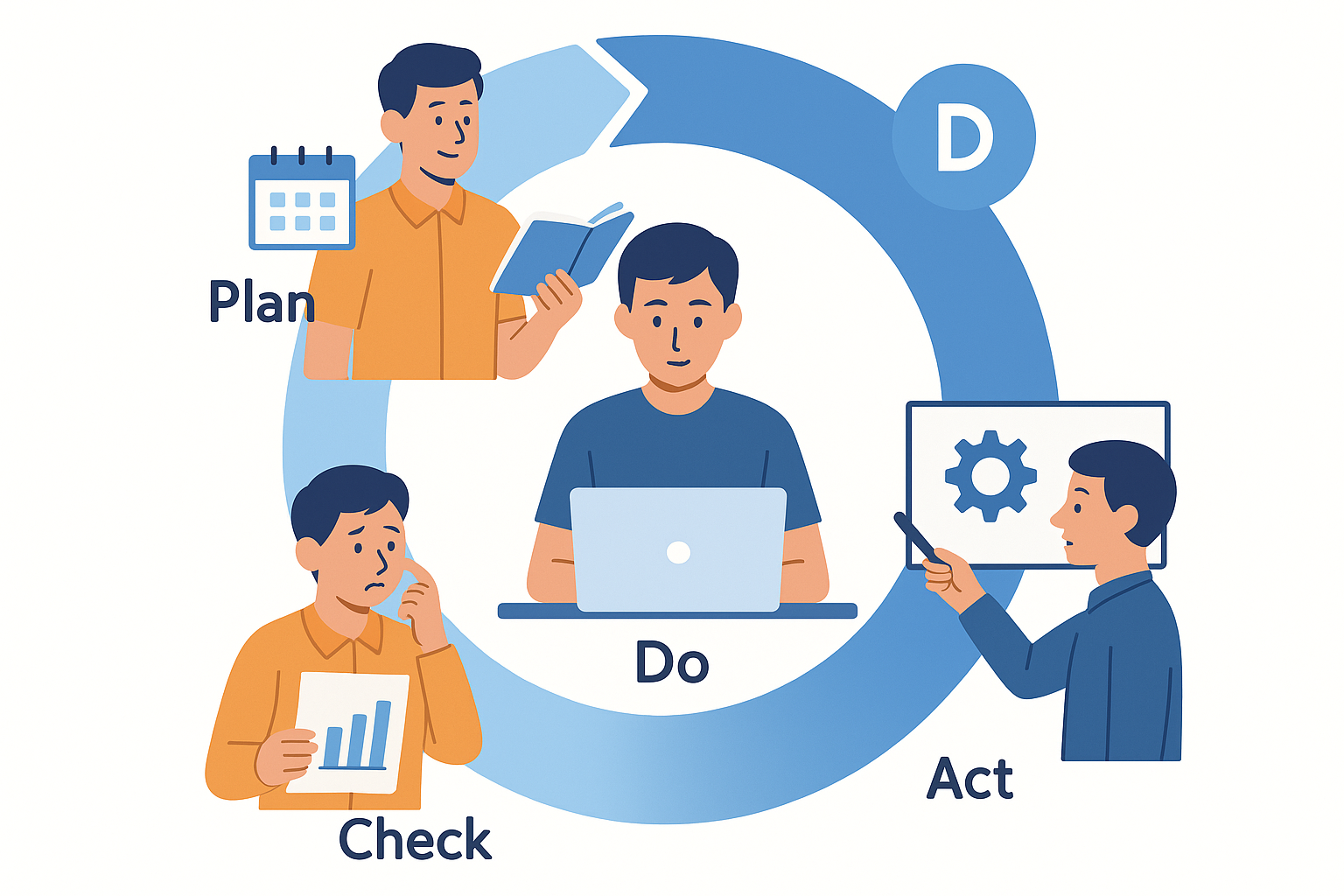

努力は“調整できる人”が続けられる

努力とは、毎日同じ行動をただ繰り返すこと──ではありません。

本当に継続できる人は、「うまくいっていないとき」に、柔軟に調整できる人です。

むしろ、「何度も修正しながら続ける」ことこそが、本当の意味での“継続”なのです。

では、その“調整”はどうすれば良いのでしょうか?

答えは、ビジネスでもおなじみのフレーム──PDCAサイクルにあります。

- P(Plan):どんな目標?どう進める?

- D(Do):実行してみる(とにかくスタート)

- C(Check):やってみてどうだった?

- A(Act):何を変える?何を続ける?

このサイクルを小さく回しながら努力する人は、

たとえ一時的に停滞しても“自己修正”によって前に進み続けられるのです。

3日ごとに振り返る/1週間ごとに棚卸しをする──それだけで、努力は“生きた設計”に変わります。

たとえば:

- 「毎朝30分読書」ができなかった → 15分だけに変えてみる

- 夜に副業タスクが集中してつらい → 朝に1タスクだけ先出し

- 書き出しが億劫 → トリガーの順番を変えてみる(例:コーヒー→音楽→作業)

小さな違和感は“見直しのサイン”です。

「これ、本当に合ってる?」「なんか重たい…」と感じたときこそ、仕組みの見直しチャンス。

努力は“仕組み化して終わり”ではありません。

設計 → 試行 → 再設計──この柔軟な構造を持った人が、最終的に努力を“自分の武器”に変えていくのです。

「一度見直そう」と言って、そこで止まってしまう──そんな経験、ありませんか?

…ちなみに、私の天敵はこいつです(笑)

本当に努力を続けられる人は、調整“だけ”で終わらず、歩みを止めずに再加速できる人です。

つまり、“止まらないPDCA”を自分の中に持っているということ。

仕組みを変えたら、すぐにまた小さく動き出す。

この“小さな再始動”ができる人ほど、気づけば長く前に進んでいます。

努力を“やり直せる人”になる再起動設計

続けていた努力が止まってしまったとき──

あなたは「またゼロからやり直しだ」と感じていませんか?

でも実際は、努力が止まること自体は、失敗ではありません。

失敗ではなく、“仕組みが再起動を想定していなかった”だけです。

努力を続ける=一度も止まらないことではなく、

止まったあとに“戻れる構造”を持っていること──それが本当の継続力なのです。

まずは0点思考を壊す

「やれなかった=全部無駄」と考えてしまう“0点思考”を手放しましょう。

努力とは積立式です。3日分の読書が1日抜けたとしても、2日は残っています。

100点じゃない日も、0点じゃない。

“15点でもいいから返ってくる”──それが継続力です。

再起動スイッチを仕組んでおく

止まったときこそ、再開のハードルが最も高い。

だからこそ、事前に「戻るための仕組み」を用意しておく必要があります。

たとえば:

- 1週間空いたら、復帰日は“5分だけやる日”にする

- やる気が戻らないときは「眺めるだけOKの日」を挟む

- “再開の儀式”を決めておく(例:ノートに一言だけ書く)

毎回モチベーションを呼び起こすのではなく、“行動の再起動スイッチ”を構造として仕込んでいるのです。

過去の努力を“無駄にしない”言葉を持つ

努力が止まると、多くの人は「今までの頑張りも無駄だった」と感じてしまいます。

でもそれは違います。

止まった事実はあっても、積み重ねたものは残っています。

だからこそ、

- 「また戻ってきた自分を、よくやったと認めよう」

- 「止まったことも含めて“私の歩み”だ」

- 「次の挑戦のときも、この経験が使える」

こんなふうに、“止まった経験”を責めるのではなく、意味を持たせる言葉を自分に贈ること。

それが、再起動の一歩を支える“内なる構造”になります。

──努力とは、止まらないことではありません。

止まっても、また戻れる人。

それが、本当に“続けられる人”なのです。

まとめ~努力は“仕組み”で続く~

努力は「続けること」がすべて──そう言われて、何度も挫折してきた人は多いはずです。

でも本当は、“続かない自分”に問題があるのではなく、“続けられる構造”がなかっただけ。

あなたに必要だったのは、「頑張る力」ではなく、「戻れる仕組み」だったのかもしれません。

方向性を決め、道筋を設計し、継続と再起動のための構造を持つ。

それが、本当に報われる努力のかたちです。

まずはひとつ、今日から仕組みを試してみませんか?

- 努力は「方向性・道筋・継続」の構造で初めて報われる

- 継続には時間・見える化・強制・トリガーの4設計が有効

- 努力は“止まらない人”ではなく“戻れる人”が続けられる

よくある質問(FAQ)

努力がどうしても長続きしません。

意志力ではなく「仕組みの有無」が原因です。まずは“時間を固定する”や“チェックを付ける”といった仕組みから始めてみましょう。

一度止まった努力は、また再開できますか?

できます。再起動に必要なのは、ハードルの低い“再開テンプレート”です。5分だけやる/書き出すだけ など、復帰スイッチを決めておくと戻りやすくなります。

仕組みを作っても、また挫折したらどうしよう…

挫折も含めて設計できます。努力とは“再起動を前提とした設計行動”です。失敗も想定内に入れることで、あなたの努力は柔らかく、そして強くなります。