商品もある。サービスも磨いた。

LPも整えたし、SNSも投稿している。広告も試したし、値段も見直した。

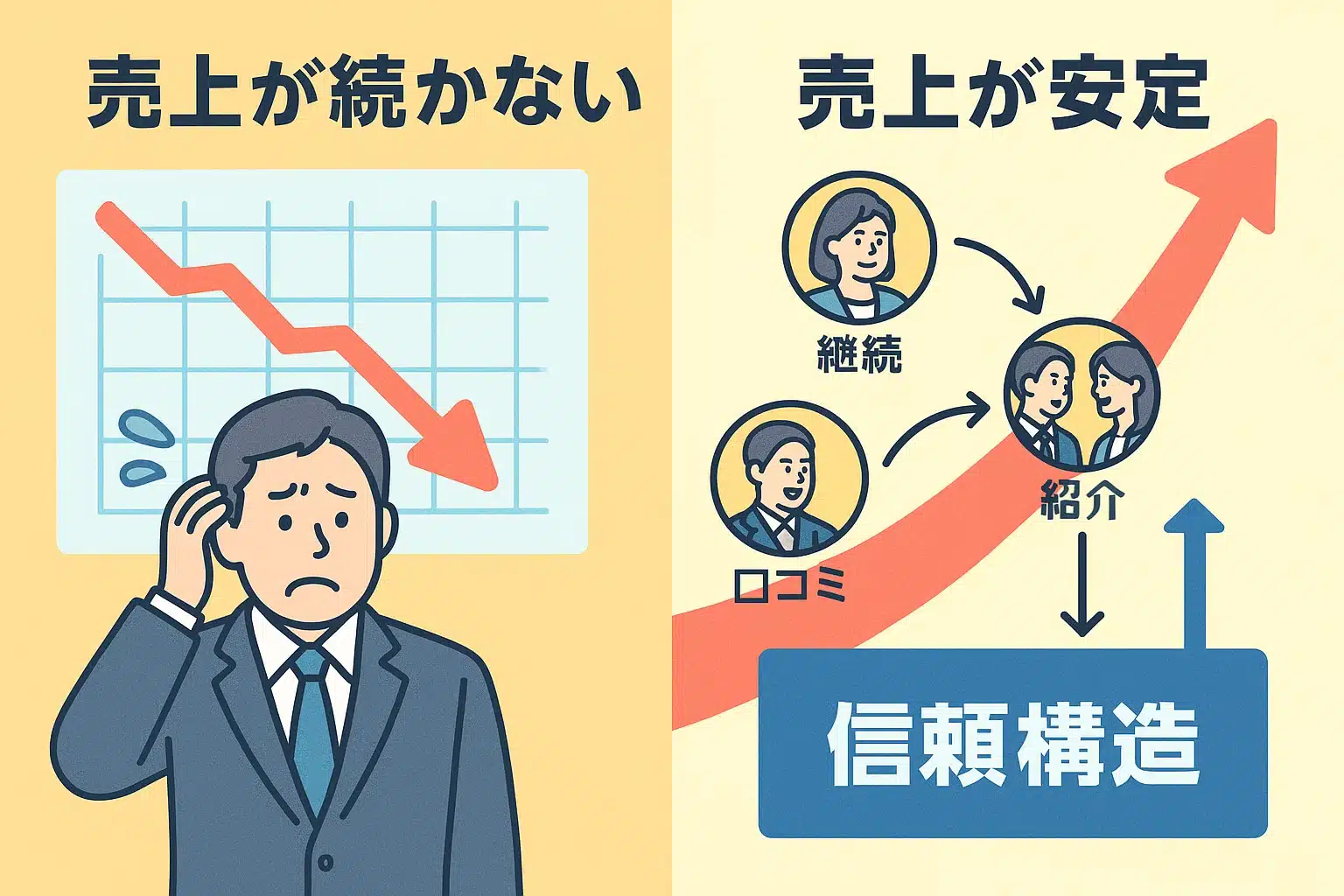

──それでも、売上が「続かない」。

「最初は買ってくれる。でも2回目がない」

「“すごく良かった”と言ってもらえたのに、紹介が起きない」

「毎月が“ゼロからの集客”。正直、疲れた」

…そんな悩みに、心当たりはありませんか?

これまでの記事では、「売れない原因」を

構造(届け方)と 質(中身) に分解してきました。

つまり、“最初に選ばれる”ための仕組みを扱ってきたのです。

けれど今回のテーマは、その“先”。

選ばれたあとに起きる──「続かない」という問題です。

- 信頼構造 → 「お客様が“また選びたくなる”ように、体験・言葉・導線が揃っている状態」

継続も、紹介も、口コミも。

それは「信頼」という“無形の力”によって起こる──と思われがちですが、

実はすべて、構造として設計することが可能です。

本記事では、「信頼構造」が整っていないことで起こる“売上の途切れ”を見つめ直し、

リピート・紹介・拡散が“自然に起こる仕組み”を、順を追って解説します。

商品を磨き、構造を整えた──その次の一手を、ここで一緒に見つけていきましょう。

売上が“続かない”のはなぜか?

ある小さなデザイン会社の社長は、こう言いました。

「最初は順調だった。でも2回目の発注がなくて…お客さんに聞いたら、“また機会があれば”って──。」

これは、構造の問題です。商品ではなく、“信頼の仕組み”が抜けていたのです。

一度は売れた。

商品を届けたお客様から「良かった」と言われた。

なのに、次がない。紹介もない。広がらない。

こんな風に、初回はうまくいったのに“続かない”という壁にぶつかっている方は少なくありません。

事実、ある中小企業支援機関の調査によれば、初回顧客の継続率が50%未満の事業者は全体の67%を占めているとのこと[1]。

「届けること」には成功しているのに、「続けてもらうこと」が設計されていない現状が浮き彫りになっています。

では、なぜ続かないのか?

✔ 商品が悪いわけではない

✔ 価格も適正、対応も丁寧

✔ でも、なぜか“次の行動”につながらない

その理由は、「顧客の中で“安心して次へ進める”状態」が構造的に用意されていないからです。

例えば──

・2回目以降の流れが見えない

・誰かに紹介したくても説明が難しい

・「また頼もう」と思ったときに、どこから連絡すればいいか分からない

これは“満足していない”わけでも、“不満がある”わけでもありません。

単純に、次の行動が“設計されていない”のです。

1. 再購入・リピートの手順が“自然に”分かるか?

お客様は、2回目の接点で迷っていませんか?

2. 紹介してもらいやすい“言語”があるか?

「あの人◯◯の専門家だよ」と言いやすい肩書き・説明が整っていますか?

3. 体験の最後に「次の選択肢」を示しているか?

提案・PDF・LINE登録など、“行動の連鎖”を止めていないかをチェックしましょう。

「うち、信頼されてないのかも…」

そう思った方へ──

それは“信頼の不足”ではなく、“信頼の設計が欠けていただけ”かもしれません。

継続も紹介も、“信頼構造”からしか生まれない

リピートされない。

紹介も起きない。

お客様は満足してくれたように見えるのに──なぜか“広がらない”。

それは「商品が悪い」わけでも、「魅力が伝わっていない」わけでもありません。

多くの場合、“信頼が構造化されていない”ことが原因です。

信頼とは、「この人なら大丈夫」と“安心して任せられる状態”のこと。

そしてそれは、偶然生まれるものではなく、構造として設計できるものです。

人が信頼するのは、実績や見た目ではなく、“行動の予測可能性”です。

「この人は、次もちゃんとしてくれそう」と思えた瞬間に、信頼は生まれます。

そしてその信頼があるからこそ──

✔ 「またお願いしよう」

✔ 「あの人を紹介しよう」

✔ 「次は、別のメニューも頼んでみよう」

そんな“自然な行動”が起きていくのです。

継続も、紹介も、口コミも──

すべては「信頼という構造」から始まります。

たとえば…

初回の体験で、説明が丁寧だった。

問い合わせ後の返信がすぐ来た。

対応がわかりやすく、スムーズだった。

この体験の積み重ねが、「またお願いしていいんだ」という確信を生みます。

つまり──

信頼とは、行動を起こすための“安心装置”であり、再現性のある構造設計で生まれるということ。

1. 不安への先回りができているか?

「よくある質問」や事前説明は整っていますか?

2. 一貫した言葉と態度があるか?

発信内容とやり取りにズレはありませんか?

3. “次の行動”を促すメッセージがあるか?

リピートや紹介を“お願い”ではなく“自然”に設計できていますか?

信頼されると、人は“動きたくなる”。

信頼がないと、人は“様子見”で止まる。

ビジネスの本質とは、その動きを“設計できるかどうか”なのです。

ファーストタッチで信頼の8割が決まる──“体験設計”が鍵

人は、最初の接点で9割の印象を決める── そう言われるように、信頼もまた“初回体験”でほぼ決まってしまいます。

商品がどれだけ優れていても、最初のやり取りで不安や違和感が生まれてしまえば、 「もう一度頼もう」「他の人に紹介しよう」と思ってもらえる確率は、一気に下がってしまうのです。

特に小規模事業者や個人経営では、“最初の1回の印象”がすべてと言っても過言ではありません。

顧客は比較検討する暇もなく、「気持ちよかったか/不安が残ったか」で次の判断をしています。

信頼は“雰囲気”ではなく“再現性”です。

そしてその再現性は、初回体験の設計から生まれます。

たとえば──

・問い合わせの返信が遅い(24時間以上)

・返信内容が定型的で、こちらの質問に答えていない

・申し込みフォームが見つからない or やたら長い

・挨拶メールに具体的なステップが書かれていない

これらはすべて、お客様の中に「次、どうすればいいのか分からない」「ここに任せて大丈夫なのか?」という

“不確実性”を生み出す構造的ミスです。

一方で、こうした声もよく聞きます。 「返信が早くて、安心感があった」 「初回の説明がすごく丁寧で、“この人に任せよう”と思えた」 「不安に思っていたことを“先に説明してくれた”のが印象的だった」

つまり、信頼は“サービスの中身”ではなく、“最初の設計”によって決まるのです。

1. 対応スピード:最初の返信は“24時間以内”に

初動の早さは、「ちゃんと見てくれている安心感」につながります。

2. 情報の明快さ:価格・期間・手順は“3クリック以内”で伝わるか?

迷わせる導線は、信頼を奪います。

3. 想定外への配慮:「よくある質問」「キャンセル時の対応」も提示する

不安を先回りする姿勢が、次の行動を引き出します。

そしてもう一つ大切なのが、“エネルギーの一貫性”です。

SNSでは熱量があるのに、DMではそっけない。

ホームページは丁寧なのに、実際の対応は雑。

こうした“ズレ”があると、お客様は無意識に「なんか違う」と感じてしまいます。

初回体験とは、お客様にとっての“信頼の初期演算タイミング”。

ここでの印象が、「次もこの人と関わりたい」と思えるかどうかを決めるのです。

売上が“続く会社”は、

「最初の5分間」で信頼を設計しています。

体験の最初に“安心”があれば、未来の行動は自然に決まります。

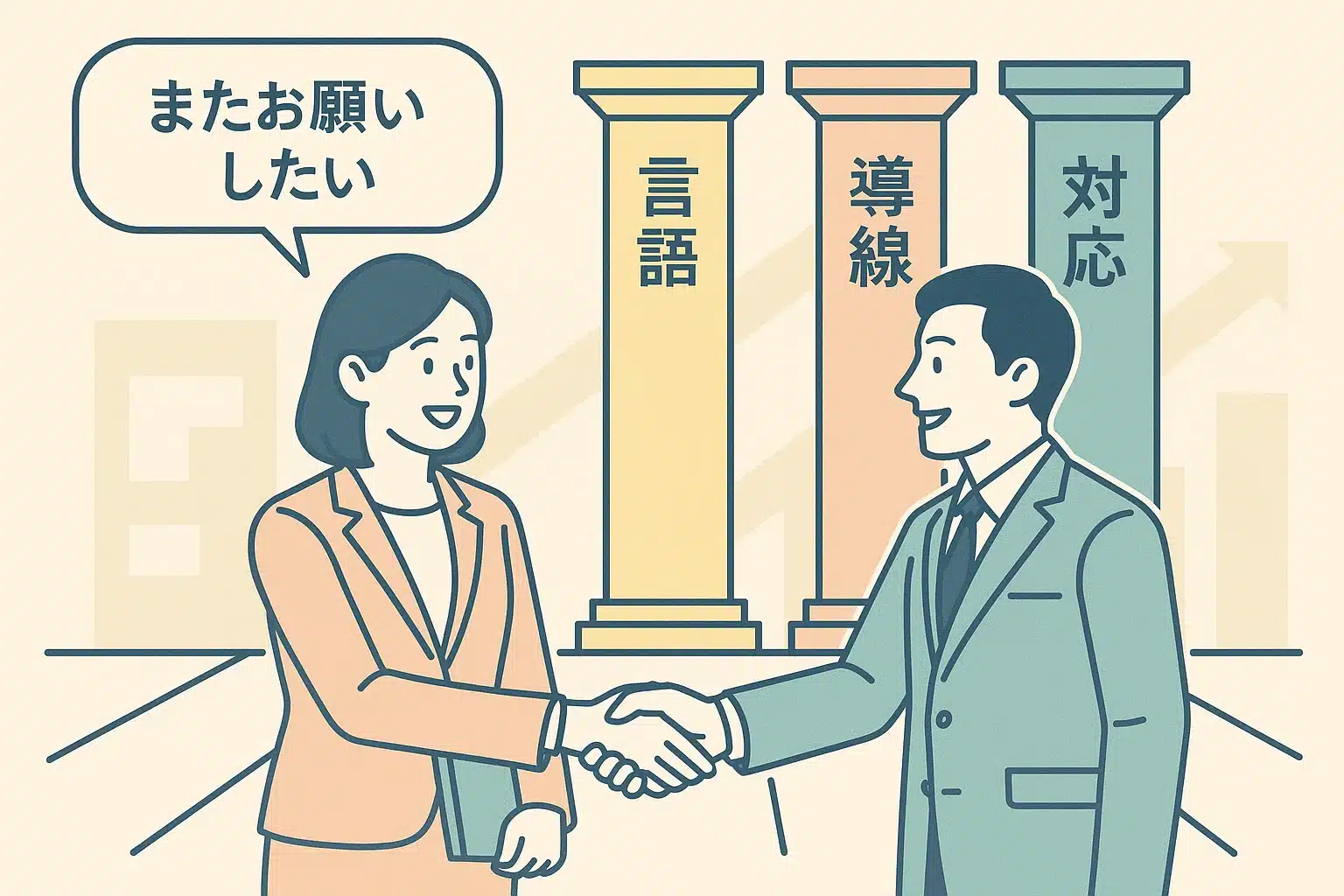

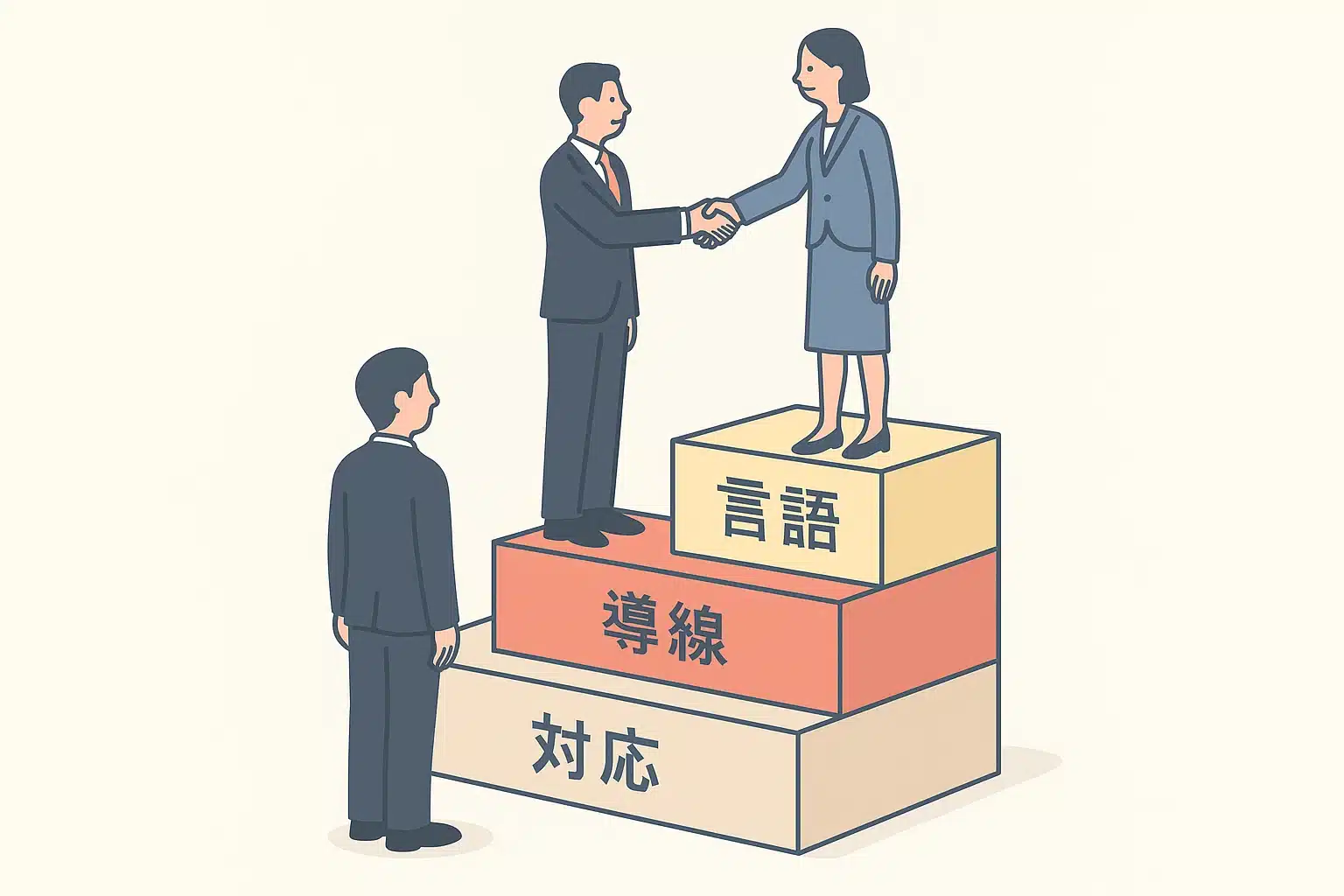

信頼構造の三層モデル──言語・導線・対応

信頼とは、“対応が丁寧だった”“感じが良かった”という印象の集積ではありません。

本質的には、「次もこの人に任せて大丈夫」と思える“予測可能性の構造”です。

その予測可能性は、雰囲気ではなく──言語・導線・対応という3つの要素によって作られます。

✅ 言語構造:信頼される“語り方”

✅ 導線構造:迷わせない“流れ方”

✅ 対応構造:期待を超える“接し方”

以下、それぞれの構造について詳しく見ていきましょう。

言葉は、相手に「この人は何者なのか」「信頼できるのか」を判断させる最初の材料です。

心理学では、曖昧な表現や専門用語が多いと“情報の不確実性”を高め、信頼を下げるとされています。

明確で簡潔な言語は、相手に安心を与えます。 「何をしてくれるのか」が一目で分かり、「自分ごと」として理解できるかどうか── それが言語構造の勝負所です。

逆に、“横文字だらけのビジョン”や“美辞麗句のスローガン”は、信頼を遠ざけてしまうリスクがあります。

ユーザーが次の行動を迷わず取れる設計は、「この会社はちゃんとしている」という印象につながります。

ヒューリスティック理論でも、「スムーズに進める設計」は“頭を使わなくていい=信頼できる”という直感に直結します。

「問い合わせどこ?」「価格はどこに書いてある?」「申込ってどうするの?」──

こうした疑問を“持たせない”構造は、それだけで競合との差を生みます。

ユーザーが3クリック以内で目的地にたどり着ける設計は、導線構造の基礎です。

最後の要素は、やり取りの「空気」や「反応の質」です。

ここでは、言葉ではなく“温度とスピード”が信頼を左右します。

認知心理学では、レスポンスの早さと一貫性が“関係の予測可能性”を強化すると言われています。

「返事が早い」「相談しやすい」「嫌な感じがしない」──

これらは全て、信頼を積み上げる構造的設計の成果なのです。

マニュアル対応ではなく、“この人に聞けばちゃんと返ってくる”という感覚。

それが、対応構造の核です。

ある士業事務所では、問い合わせ導線を整えただけで「急に“紹介されやすく”なった」と言います。

以前は「何してる人なのか説明が難しい」と言われていたのが、

「“外国人のビザに強い行政書士”って言えるようになった」と──

たった一言の言語設計が、紹介の起点をつくったのです。

この3層をすべて“整えている”事業者はまだ多くありません。

だからこそ、これを意識して設計できるだけで、信頼される会社になる確率は大きく変わるのです。

信頼は、“語り・流れ・接し方”の3層で設計する時代へ。

構造を整えることで、信頼は“偶然”ではなく“再現可能な戦略”になります。

紹介される会社は“説明しやすい構造”を持っている

「満足してもらったのに、紹介が起きない」──

そんな経験、ありませんか?

こんな紹介の“止まり方”、ありませんか?

・「何の人だっけ?」と思い出してもらえない

・「説明が難しい…」と誰にも伝えられない

・そもそも“紹介する理由”が言語化されていない

実は、紹介は“信頼されているかどうか”ではなく、“説明できるかどうか”で決まる側面があります。

紹介されるには、信頼 × 構造の両方が必要です。

「あの人なら安心」はあっても、“なんて説明すればいいか分からない”という壁で止まることが多いのです。

なぜなら、人は他人に“分かりやすく説明できないもの”を紹介しづらいから。

認知心理学ではこれを「説明コスト(cognitive cost)」と呼び、“紹介時の心理的負荷が高いものは避けられる”とされています。

紹介が自然に起こる会社・人には、次のような“説明しやすい構造”があります:

- ✔ 明確な肩書き:「◯◯の専門家」などのワンフレーズで伝えられる

- ✔ 印象に残る言葉:「◯◯メソッド」「△△理論」などの共通言語がある

- ✔ ストーリー性:体験やエピソードが語りやすく、印象が残っている

STEP1|一言で伝わる肩書きを設計する

「何をやっている人?」と聞かれたとき、たった1秒で返せる“解像度の高い答え”を持っていますか?

STEP2|紹介者が“使いやすい言葉”を用意する

認知科学では「再生記憶より再認記憶が強い」とされます。

つまり、「思い出す」より「聞いてピンと来る」方が圧倒的に行動が起こりやすい。

そのためには、“紹介する人が使いたくなる言語”を先に設計しておく必要があります。

STEP3|“語りたくなるストーリー”を持たせる

エピソードは信頼の物語的証拠。

「◯◯で困っていたときに、あの人が△△で助けてくれた」

──この一文で、紹介される確率は劇的に上がります。

これらはすべて、“設計できる構造”です。

紹介とは偶然ではなく、「伝えやすさ」と「記憶されやすさ」をかけ合わせた結果として起きる“自然現象”。

信頼 × 説明のしやすさ × 記憶への残りやすさ。

この3つを整えれば、紹介は意図せず起こり始めます。

信頼が流通しはじめたとき、売上は“自然に”伸びる

ここまで見てきたように、売上が続かない原因の多くは“信頼構造の欠如”にあります。

逆に言えば──

信頼が設計されている会社では、売上は“押さずに伸びていく”のです。

・リピートされる ・紹介が自然に起こる ・口コミで広がる ・価格競争に巻き込まれない ・顧客が自ら「また買いたい」と言ってくる

これらはすべて、信頼が“流通している状態”で起きる現象です。

ビジネスは、“信頼の流れ”ができた瞬間から、自走を始めます。

売上とは、その信頼構造がもたらす“副産物”です。

売上に悩む人ほど、「どう売るか」に意識が向きがちです。

けれど本質は──

“どう信頼を積み上げ、その流れをつくるか”にあります。

商品を磨くこと。構造を整えること。言語を整理すること。

そして、体験の設計・初回の印象・紹介の起きやすさまで含めて、“信頼される仕組み”を構築すること。

✔ お客様の“次の行動”が迷わず設計されている

継続・再購入のステップが見えている

✔ 紹介しやすい言葉が揃っている

語りやすい共通言語、記憶に残る説明がある

✔ ファーストタッチが“気持ちよさ”で設計されている

初回の体験が、「また関わりたい」を引き出す

「あの人、すごく丁寧だったよ。うちの取引先にも紹介しておいた」

信頼構造が整ったサービスでは、そんな声が自然と“自走”を始めます。

最初は1件の問い合わせから始まった。

でも、数ヶ月後には“別の人から同じ相談”が来ていた。

信頼が言葉になり、行動になり、人から人へとつながっていく──

それが、「売上が流れる」感覚の正体です。

そして、それが自然と連鎖していくと── 「売らなくても売れていく」「いつの間にか紹介が来る」 そんな状態が、“構造として”実現可能になります。

信頼が流れ出すとき、売上は“努力”ではなく、“構造の成果”として現れます。

売れるのではなく、“売れてしまう”状態へ──。

🧩 よくある質問(FAQ)

まずは「初回体験の見直し」からがおすすめです。対応スピード・言語・導線が整っているだけで、信頼は大きく変わります。

違います。紹介されるには“代弁しやすい設計”が不可欠です。共通言語・記憶される肩書き・ストーリー構造があれば、紹介は起きやすくなります。

はい。最初の返信・導線・言葉選びは「また頼みたい」と思ってもらえるかを左右します。信頼は“第一印象の構造”です。

「どんな言葉なら紹介者が使いたくなるか?」という逆算で設計します。タグライン・ネーミング・たとえ話などが有効です。

この記事のチェックリストを活用し、チームで“言語・導線・対応”の整備を可視化しましょう。PDFなどでの共有も効果的です。

まとめ|“信頼構造”を整えたとき、売上は自然に続いていく

- 「売上が続かない」は、“信頼構造の欠如”が原因かもしれない

- 信頼は、言語・導線・対応の3層で“設計”できる

- 信頼が整うと、継続も紹介も“自然に”起こり始める

商品の良し悪しだけでは、売上は続かない。

「またお願いしたくなる」「誰かに勧めたくなる」──

そんな行動を引き出すには、構造としての“信頼”が必要です。

売上の悩みを、“集客”や“広告”のせいにする前に。

一度立ち止まって、「信頼される仕組み」を整えるという選択肢を思い出してみてください。

小さな改善で、信頼の流れは動き出します。

その流れがやがて、ビジネスそのものを“押さなくても広がる形”に変えていくはずです。

明日からできる“信頼構造づくり”の第一歩として、

以下の3つをチェックしてみてください。

- ✔ 自社の初回対応、返信速度は?

- ✔ 自分の仕事、他人に1秒で説明できる?

- ✔ 顧客導線、3クリック以内で設計されてる?

📥 PDFプレゼント|信頼構造チェックリスト(無料配布中)

本記事で紹介した「言語・導線・対応」の3層構造を、

チェックリスト形式でセルフ診断できるPDFを無料で配布しています。

脚注・参考文献

-

中小企業の継続率に関する調査:

中小企業庁「2023年版 中小企業白書」

https://www.chusho.meti.go.jp/pamflet/hakusyo/ -

信頼は“予測可能性”で決まるという定義:

Niklas Luhmann, “Trust and Power”(1979)および Mayer, Davis, Schoorman (1995), “An Integrative Model of Organizational Trust” に基づく社会心理学的定義。 -

認知的負荷と説明コスト:

Sweller, J. (1988). “Cognitive Load During Problem Solving: Effects on Learning” による認知的負荷理論。

また、再認記憶と再生記憶の違いについては Tulving, E. (1983) “Elements of Episodic Memory” を参照。 -

導線設計とユーザビリティに関する原則:

Jakob Nielsen. (2000). “Designing Web Usability” に基づく“3クリックルール”およびスムーズな導線と信頼性の相関。