「4Pを学んで、ちゃんと整理して取り組んできたはずなんです。

でも…なんか、“うまく回らない”んですよね」

これは、実際に当事務所の顧問先の社長様から耳にした言葉です。

商品設計も、価格設定も、販路も、広告も──

ひとつひとつ真面目にやってきた経営者ほど、

この“モヤモヤ”にぶつかりやすいのかもしれません。

確かに、4Pは古典的かつ有効なフレームワークです。

でも現実には、それだけでは届かない、伝わらない、選ばれない。

そんな“届かない努力”が現場では増えています。

今回ご紹介するのは、その4Pを「演算構造」へと再設計したモデル──

Product × Translation × Access × Framing(PTAFモデル)です。

この構造を使えば、あなたのビジネスが「どこで止まっているか」「どこが伝わっていないか」を、

数式レベルで診断・改善できるようになります。

商品を変える前に、売り方を変える前に──

まずは構造を、掛け算で見直してみませんか?

4Pモデルを整えただけでは売れない

「4Pはすべて整っているはずなのに、選ばれない」──

この違和感を経験した人は、少なくないはずです。

4Pとは、マーケティングにおける“古典的かつ普遍的な整理法”です。

Product(商品)・Price(価格)・Place(販路)・Promotion(販促)の4つの要素をバランスよく設計することで、市場に適応し、売上を最大化できる。

フィリップ・コトラーをはじめ、名だたるマーケターがこれを基盤に理論を構築してきました。

しかし現代では、「4Pを整えただけでは選ばれない」という現象が増えています。

たとえば──

- ✔ 商品はきちんと設計されている(Product)

- ✔ 価格は妥当で、競合より安いこともある(Price)

- ✔ ネットでも買えるし、リアル店舗もある(Place)

- ✔ SNSも広告もまめに更新している(Promotion)

それなのに、なぜか売れない。紹介もされない。リピートも起きない。

こうした現象は、4Pという“分類”のフレームワークでは説明できない領域に入り始めているのです。

本記事では、従来のマーケティング理論「4P」に代わり、

小規模ビジネスでも実践できる、選ばれる構造=PTAFモデルを解説します。

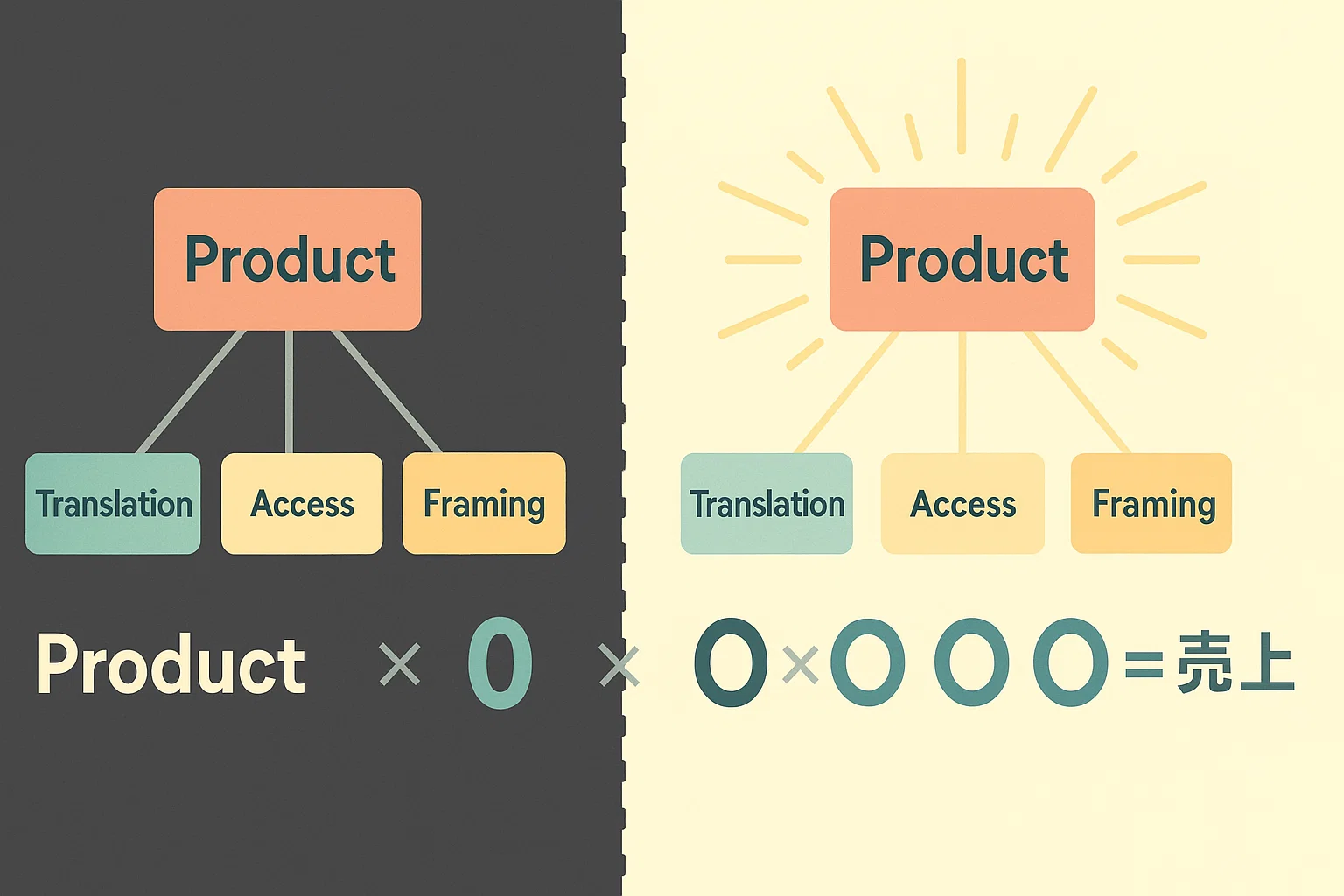

売上 = Product × Translation × Access × Framing

→ 商品(Product)を軸に、「語られ」「届き」「納得される」構造をつくる。

→ どれかひとつでも“0”に近ければ、売上も限りなく0に近づいてしまう。

「構造が整えば、紹介される」

「構造が整えば、価格に納得される」

「構造が整えば、売上は動き出す」

この視点を手に入れることで、あなたのビジネスは

“がんばり続ける状態”から、“選ばれる構造で回る状態”へと変わっていきます。

Productが“0”なら、何をかけても売れない

前章でお伝えしたように──

現代のビジネスでは「努力しているのに売れない」という現象が頻発しています。

原因のひとつが、「構造としての連携」が断絶していること。

いわば、各施策が“掛け算になっていない”状態です。

売上 = Product × Translation × Access × Framing

→ 各係数は互いに“掛け算”で連動。

→ どれかが「0」に近づけば、売上も限りなく0になる。

これは単なる比喩ではありません。現場では、

「SNSは動かしている」「広告も出している」「接客も丁寧」──

にもかかわらず、まったく反応がないという事例が後を絶ちません。

よくよく分析してみると、“選ばれる理由”があいまいで、

そもそもProductの中核が語られていなかった。

つまり、Productという係数がゼロに近い状態だったのです。

特に重要なのは、Productの絶対性です。

- ✔ Productが“0”なら、他がいくら整っていても結果は出ません

- ✔ 逆に、Productが“圧倒的”であれば、他が弱くても売れる可能性があります

つまりこの構造は、単なる均等な4つのPではなく、

Productを中核に、他3つが“増幅装置”として機能する非対称構造なのです。

あなたのビジネスは、今「どの係数」が止まっているでしょうか?

翻訳できていない? 届いていない? 選ばれない? それとも──

Productそのものが語られていない?

次章では、このProduct=“選ばれる理由の本体”について、

信頼・体験・言語の3層構造から深掘りしていきます。

Productが持つ“本質力”とは何か?

Product=売るもの──そう思っていませんか?

たしかに、従来の4P理論ではそう定義されています。

しかしPTAFにおけるProductとは、もっと深く、もっと構造的な意味を持っています。

Product=“選ばれる理由の本体”

単なるモノやサービスではなく、

「誰に」「なぜ」選ばれ続けるのかを構造的に備えた中核。

機能・価格・対応・信頼・価値──それらを“まとめて宿す存在”が、Productです。

特に小さなビジネスにおいては、

商品の中に「再選択される理由」が組み込まれているかが、成功と失速の分かれ目です。

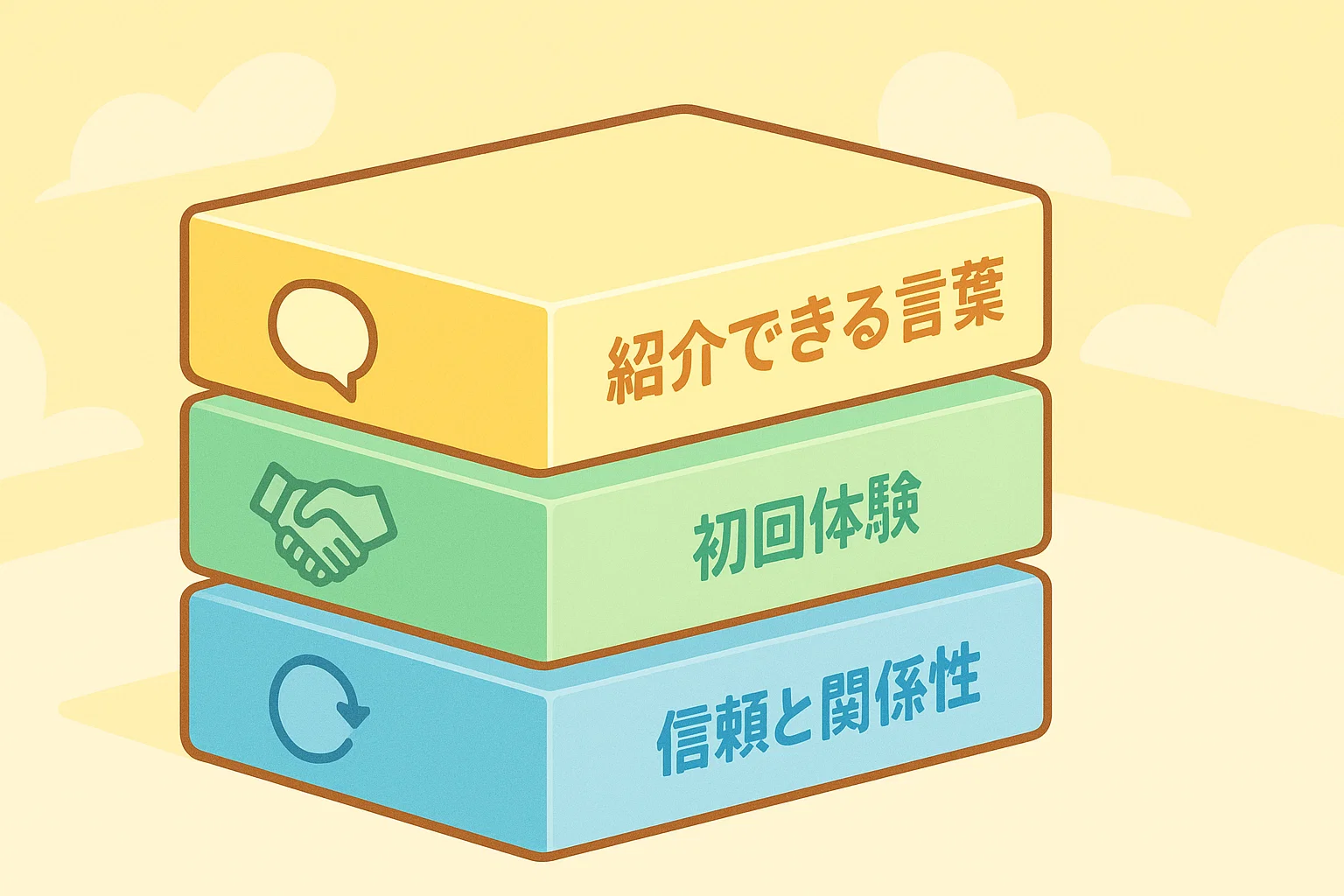

ではその「Productの本質力」は、どのように分解できるのか?

本記事では以下の3層構造として定義します。

- ① 言語構造:誰かに紹介できる「一言」があるか?

└ 「あなたの商品を紹介するとしたら、何と言って紹介されたいですか?」 - ② 体験構造:初回体験で“信頼”が生まれる流れがあるか?

└ 「初回の接点で“これなら安心だ”と伝わる要素、ありますか?」 - ③ 信頼構造:対応・人柄・姿勢が“理由になる”一貫性を持っているか?

└ 「サービス以外の“人としての信頼”が伝わる場面、設計されていますか?」

これら3つが機能していれば、

商品はただの“売るもの”から、「誰かが誰かに語りたくなる存在」へと進化します。

- 1. 「なぜ選ばれているか?」をお客様の言葉で書き出す

- 2. 体験の入口(初回接点)を点検し、“信頼が生まれる瞬間”を明文化

- 3. 紹介・リピートが起きた顧客の理由をヒアリングし、構造に反映

📝 関連記事:

-

【完全版】選ばれるブランドを育てる3層設計と伝え方

└ ブランドとは、Productの“再選択される力”を構造として育てること

次章では、Productという“選ばれる理由”が、

どのように「Translation=語られる構造」へと変換されるのかを解説します。

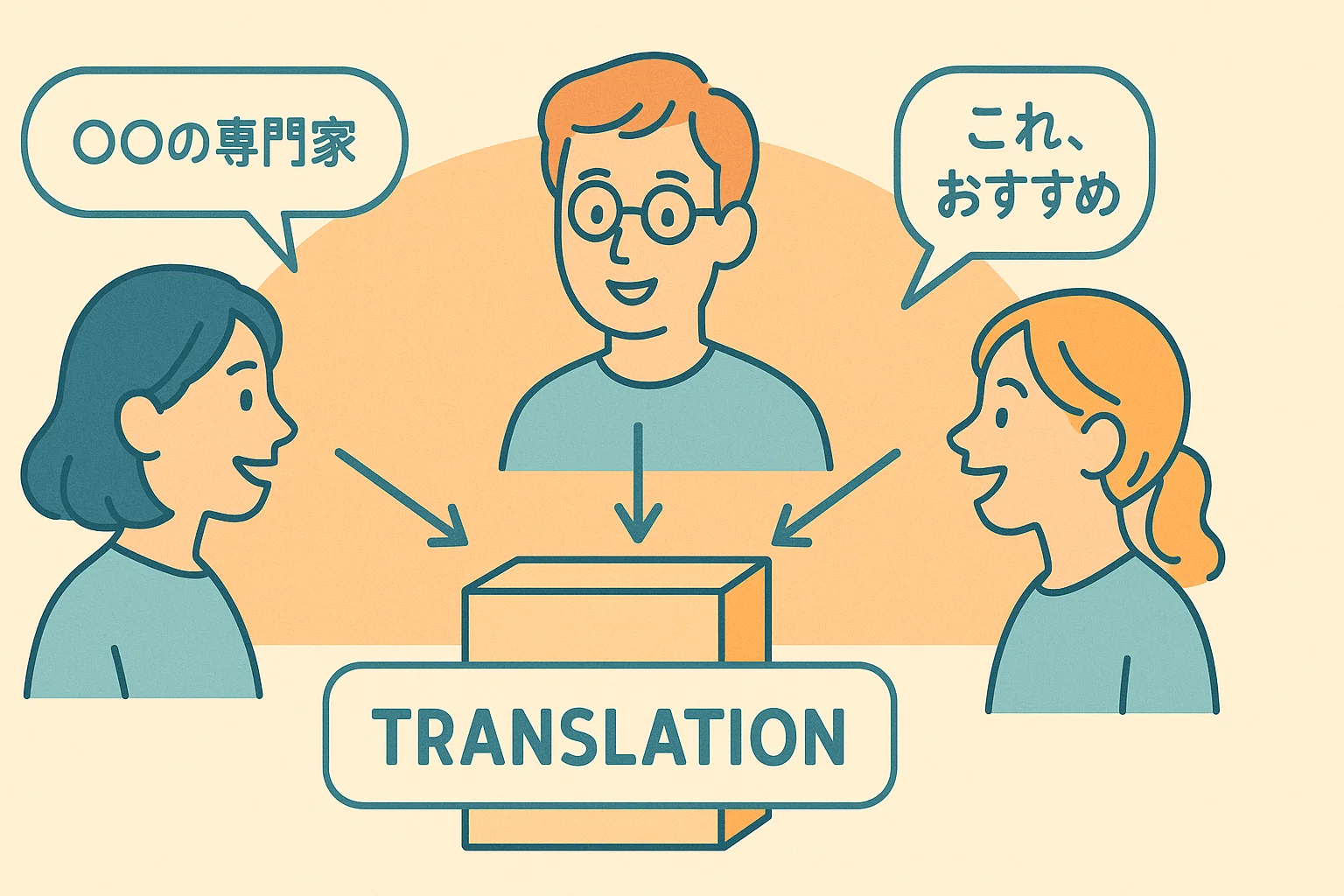

PromotionからTranslationへ:語られる構造をどう設計するか?

従来の4Pでは「Promotion=告知・広告・発信」と定義されてきました。

しかし現代では、「何をどんなに伝えても、誰も紹介してくれない」という現象が増えています。

商品が魅力的であっても、それが“他人に語れる形”になっていなければ、存在しないのと同じ──

今求められているのは、「伝える」ではなく「語られる」構造です。

それが、Translationの本質です。

Translation = 商品の価値が“再翻訳”され、誰かの言葉で他者に届く構造

→ 「伝える」でも「伝わる」でもなく、「語られる」ことがTranslationの目的。

→ 紹介・口コミ・SNS・推薦が自然発生する構造はここから生まれる。

紹介が発生しないサービスには、以下のような共通点があります。

- ✔ 名前が覚えにくい/言語化しづらい

- ✔ 問題解決の範囲が曖昧で「何が得意か」が伝えにくい

- ✔ サービス全体を説明しようとして、説明が長くなる

逆に、紹介されるサービスは「紹介される前提」で設計されています。

たとえば──

「あの人、“外国人起業支援”の専門家だよ」

「“ビザと会社設立のワンストップ”なら、ここ」

こうした紹介が成立するのは、Productの魅力がTranslationによって

「一言で語られる構造」に変換されているからです。

Translationを支えるのは、以下の3要素です。

- ① タグライン構造:一言で語れるラベルがあるか?(◯◯の専門家)

└ 「あなたが紹介されるなら、どう紹介されたいですか?」 - ② FAQ構造:「誰が/どんな時に/何を頼めるか」が想像できるQ&Aが整備されているか?

- ③ 紹介フレーズ設計:「どう紹介されたいか?」から逆算して言葉を用意しているか?

- 1. タグラインを整える(例:「日本で起業したい外国人の味方」)

- 2. よくある質問を3〜5つ書き出す(検索されそうな表現で)

- 3. 紹介者が“口に出しやすい”短い紹介例を決めておく

📝 関連記事:

-

【完全保存版】売上が激変する“4つの構造エラー”と改善術

└ Translation構造が弱いと「紹介されない・伝わらない」状況に陥る実例と改善法を解説

Translationが機能していれば、あなたがいなくても、誰かがあなたを紹介してくれます。

それは単なる営業活動ではなく、“語られる前提で設計された構造”によって起きるのです。

次章では、その語られた価値が“届く”ために必要な、Access(接触構造)について解説します。

PlaceからAccessへ:知られていなければ、存在していないのと同じ

Translationで「語られる構造」が整っていたとしても──

そもそもその情報に“たどり着けなければ”、顧客は存在すら知りません。

Accessとは、単なる導線やチャネルの話ではありません。

「必要な人が、必要なときに、安心して出会える構造」があるかどうか。

それが、Accessの本質です。

Access = 顧客が「出会える」「探せる」「安心して選べる」構造

→ SNS・検索・比較・UI・リンク構造など、すべてが“接触点”。

→ 「選ばれない」のではなく「知られてすらいない」状態が、最大の売上ロス要因になる。

たとえば次のような状態に、心当たりはありませんか?

- ✔ SNSプロフィールにサービスページのリンクがない/分かりづらい

- ✔ 問い合わせフォームが見つからない・途中で離脱される

- ✔ 比較できる情報がなく、判断ポイントが示されていない

- ✔ スマホで“次に何すればいいか”が示されていない

これらはすべて、「接触構造が壊れている」状態です。

商品力やTranslationが優れていても、この“0乗算”が発生すれば売上はゼロになります。

どれだけ素晴らしい商品でも──

地下室に展示されていれば、誰の目にも触れない。

なぜそうなるか?

それは、「発信されていても、届く状態になっていない」からです。

情報が過剰な現代では、“届く準備”がなければ、発信は素通りされてしまうのです。

Accessは、以下の3つの視点で設計します。

- ① 入口設計:検索・SNS・紹介リンクから迷わずたどり着けるか?

- ② 接点設計:たどり着いた瞬間に「ここで解決できる」とわかる構成になっているか?

- ③ 比較設計:他との違いや選ぶ理由が“自分で比較できる形”になっているか?

- 1. SNSやプロフィールに“今すぐ飛べる”リンクを明示する

- 2. スマホで3クリック以内に申込み・問い合わせにたどり着ける導線を設計

- 3. サービス比較表・料金説明・事例・FAQなどを使って選ぶ判断軸を提示

📝 関連記事:

-

【9割が知らない】売れない会社の共通点「選ばせすぎ」から抜け出す方法

└ Access設計が弱いと、選ばれる前に“脱落される構造”が生まれる

次章では、“気づかれた後”に、なぜ選ばれるのかを支える構造──

Framing(価値の枠組み)について深掘りしていきます。

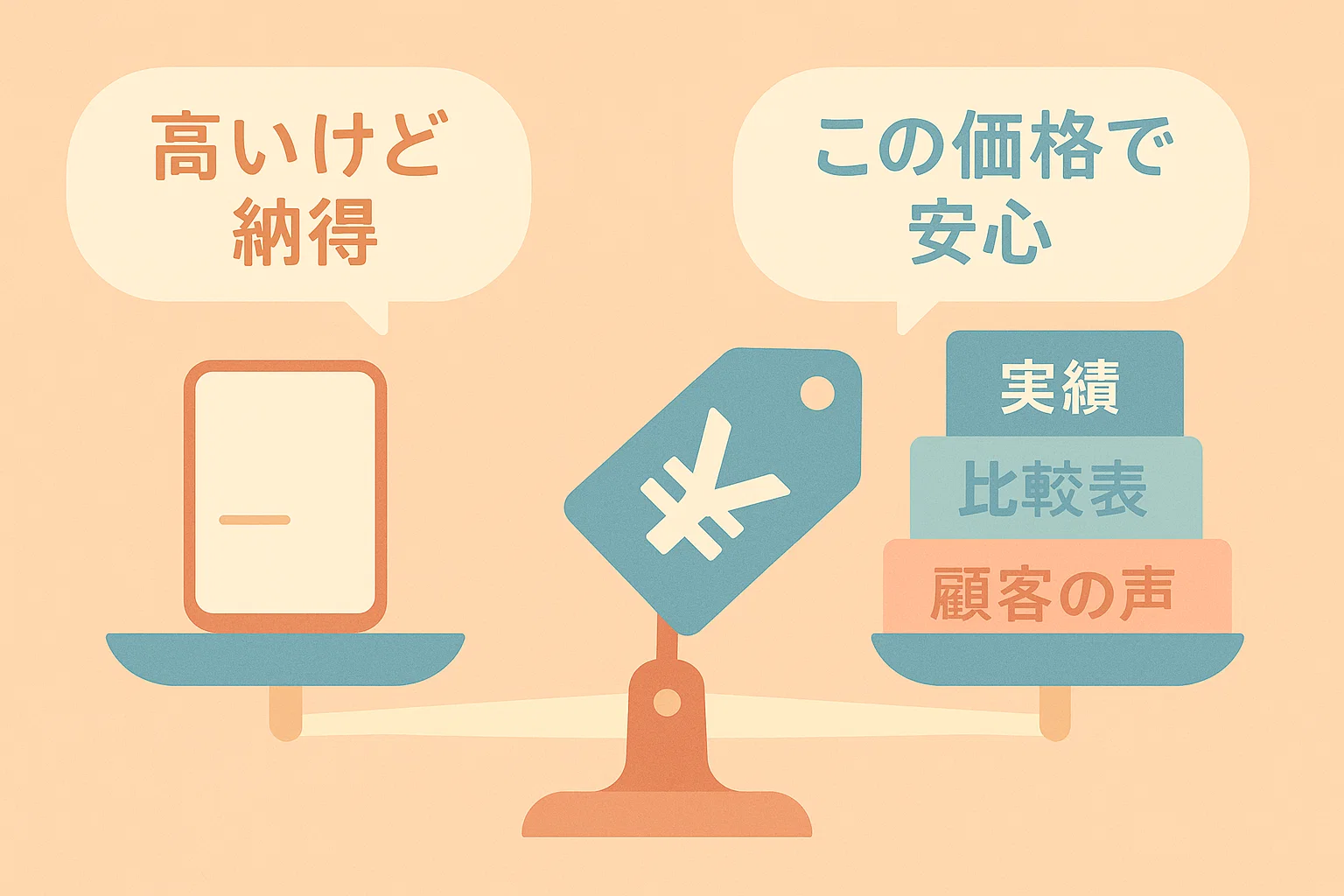

PriceからFramingへ:価格は“数字”ではなく“構造”で納得される

顧客が最後に判断を下すポイント──それがFraming(価値の枠組み)です。

Translationで語られ、Accessで届いた商品が、

「最終的に選ばれるかどうか」は、このFramingにかかっています。

従来の4Pで言えば「Price」の領域に見えるかもしれません。

しかしPTAFにおけるFramingは、価格そのものではなく、価格が“納得される理由”の設計です。

Framing = 価格・価値・納得・比較軸の“文脈”を設計する構造

→ 数字ではなく「なぜこの価格か」が語られているか?

→ 他と比較されたときに“納得して選ばれる理由”を提示できているか?

Framingが不在のまま価格を提示してしまうと、こんな疑問が発生します。

- ✔ 「この価格の根拠が分からない…」

- ✔ 「他社と何が違うの?」

- ✔ 「それって高くない?」

これらの疑問に“構造的に答えられる”設計があるかどうか。

顧客は「価格」そのものではなく、「価格に説得力があるかどうか」で判断しています。

Framingを構成するのは、以下の3つの視点です。

- ① 価格の背景設計:工程・品質・対応など、価格の“理由”が語られているか?

- ② 比較軸の提示:他社との違いや判断ポイントが“自分で比較できる形”になっているか?

- ③ 安心・信頼を支える声:「高いけど、ここにお願いしたい」と言わせる実績や声があるか?

- 1. 価格に対して「なぜ?」と問われたとき、工程やリスクを語れるようにする

- 2. 比較できる“軸”を用意する(例:対応スピード/サポート有無/納品形式)

- 3. 実際の顧客の声・体験談・成果データを示し、“安心感の根拠”を設ける

📝 関連記事:

-

「頑張ってるのに売れない」を完全解決!売れない原因は「構造」と「質」のズレでした

└ Framing構造が弱いと、価格・信頼・満足がズレ、購買の最終判断で“脱落”される

Framingは、「価格に説得力を持たせる力」です。

値下げや比較競争に巻き込まれず、“この価格だからお願いしたい”と選ばれる構造を設計しておきましょう。

次章では、これまでの4つの係数(Product・Translation・Access・Framing)を

どのように自己診断し、どこを優先的に改善していくべきか──

全体を俯瞰しながら整理していきます。

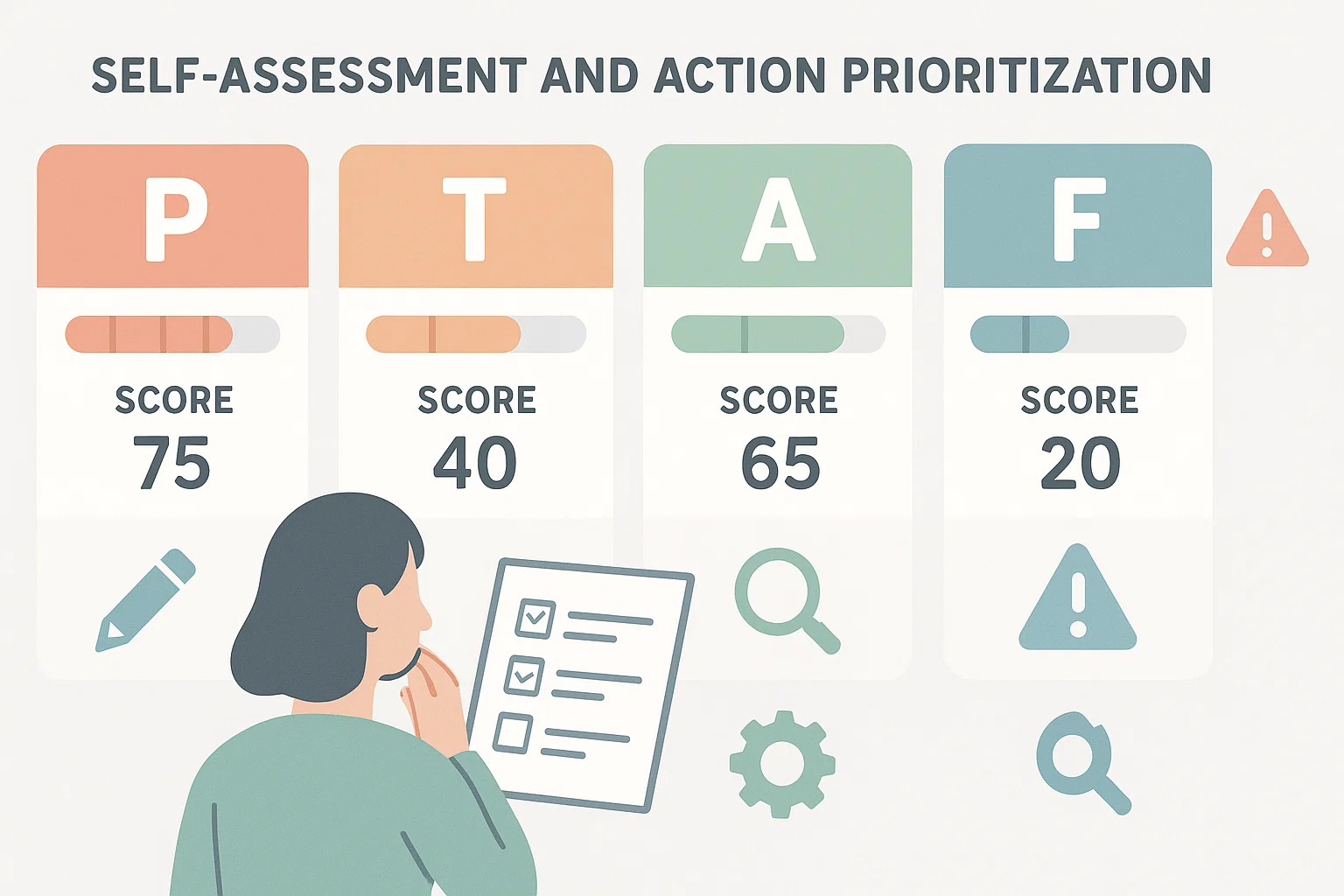

あなたの“構造係数”はどこで止まっている?──診断から戦略へ

ここまで読んで、「うちはどこが弱いんだろう?」と感じた方へ──

自分のビジネスのどの構造係数が“0に近い”のかを可視化するチェックシートを用意しました。

売上を生む4つの構造係数:

Product × Translation × Access × Framing

このうち、ひとつでも“0”に近ければ、売上は0に限りなく近づいてしまう。

以下の質問に、直感で答えてみてください。

各項目が「1.0以上」であれば機能しており、“0.5未満”であれば構造的に危険信号です。

- ✔ 商品が「誰に」「なぜ」選ばれているかを一言で言語化できる(Product)

- ✔ 紹介や口コミが自然に発生している(Translation)

- ✔ SNS・検索・LPなど“気づかれる導線”が整っている(Access)

- ✔ 顧客は価格や内容に「納得したうえで選んでいる」と実感できる(Framing)

📩 無料配布中:「構造係数セルフ診断シート(PDF)」

PDFをダウンロードする構造別アクションマップ:どこをどう直す?

- Productが弱い: 「誰に」「何を」「なぜ選ばれるか」を再定義。タグライン再設計が有効。

- Translationが弱い: FAQ・紹介文・“語られる”一言を整備。紹介スクリプトも有効。

- Accessが弱い: SNS・検索・リンク・スマホUIを整備。3クリック以内に申込導線を。

- Framingが弱い: 比較表・価格の理由・お客様の声を提示。「この価格で選ばれる理由」を明示。

どこから着手するべきか?優先順位の考え方

- ✔ Productが“曖昧”なら最優先。 すべての掛け算はここから始まる。

- ✔ TranslationとAccess両方が弱ければ、言語設計が原因の可能性あり。

- ✔ Framingが低ければ、価格以外の“価値の理由”を再構築。

チェックが終わったら、「よし、全部やろう!」ではなく──

“止まっている係数から順に”構造を立て直すことが、改善の鉄則です。

小手先のLP改善やSNS更新ではなく、構造の再設計に着手する。

これこそが、「ちゃんと努力が届く」状態への第一歩なのです。

次章では、これまでの内容を振り返りながら、

あなたのビジネスに「構造の目線」を宿す最終まとめをお届けします。

まとめ~構造を変えれば、結果は変わる

- 売上が止まっているのは、努力不足ではなく「構造不全」が原因かもしれない

- 売上は Product × Translation × Access × Framing の掛け算で決まる

- まずは“ゼロに近い係数”を見つけて、そこから優先的に構造を立て直そう

商品の魅力、伝え方、導線、価格。

そのどれもが“整っているはずなのに売れない”…。

そんなときは、「構造」の視点を持ってみてください。

あなたのビジネスには、選ばれる理由の“欠けた係数”があるのかもしれません。

逆に言えば──そこさえ整えば、信じられないくらい、売上が自然に動き出します。

自分の構造係数がどこで止まっているのか。

どうすればTranslationが生まれるのか。

顧客が納得して選べる導線になっているのか。

どれだけ努力を重ねても、「構造のゼロ」は成果をすべて消してしまいます。

でも逆に──構造を0→1に変えるだけで、努力が“ちゃんと届く”ようになるんです。

ぜひこの構造を、あなたのビジネスに組み込んでみてください。

そしてまずは、あなたのProductが“語られる準備”ができているか──

今日、見直してみてください。

📄 PDFで手元に残したい方へ:「構造係数チェックシート」無料配布中

PDFをダウンロードするよくある質問(FAQ)

Q1. PTAF構造は4Pとは別の概念ですか?

従来の「並列チェック」から「連携と乗算の構造」へ進化させたものです。

Q2. どの係数から改善するのが最も効果的ですか?

Translation・Access・FramingはProductの“媒介構造”であるため、Productが0では何も届きません。

Q3. TranslationとPromotion(発信)の違いがよくわかりません

“語られる構造”を設計することがTranslationの本質です。

Q4. この構造は士業・コンサル以外の業種にも使えますか?

「選ばれる構造をどうつくるか」は業種を問わず普遍的なテーマです。

Q5. 構造が整っても紹介や売上が増えないときはどうすれば?

構造が整っている状態で初めて“改善PDCA”が回りはじめるのが通常です。

脚注・参考文献

- 中小企業庁(2023)『2023年版中小企業白書』

└ 創業後3年以内の事業継続率 約50.2%に言及。小規模法人における構造設計の重要性の統計根拠。 - Philip Kotler(2022)『マーケティング・マネジメント(第16版)』

└ 従来の4P理論の定義およびマーケティングの基本フレームとして引用。 - Robert Cialdini(2001)『影響力の武器』

└ 紹介・信頼・再選択における行動心理メカニズムの土台として参照。 - 小阪裕司(2012)『価値創造の思考法』

└ 「価値は文脈で認知される」というFraming設計との関連性に基づき参照。 - ラプロユアコンサルティング行政書士事務所(2024)『商品開発・構造設計に関する内部理論資料』

└ PTAFモデル(Product・Translation・Access・Framing)とその係数構造理論の出典。

本稿はPTAFモデル(©2025 Lapro your Consulting)を基盤として、4P戦略論の拡張概念を解説しています。