テキストフル音声(聞きながらの読み進めがお勧めです)

以前、人材紹介会社を立ち上げた日本人社長と話す機会がありました。

前職で培った人脈と営業スキルを武器に、起業したばかりの方でしたが、「なぜか価格交渉ばかりになる」と悩まれていました。

話を聞いてみると、比較されていたのは大手の有名エージェントや、格安手数料を売りにする新興企業ばかり。

商品そのものよりも、「どの土俵で比べられているか」が問題だったのです。

一方で、私が支援してきた外国人経営者のネットワークでは、まったく違う現象が起きていました。

彼らは日本人企業と競合せず、外国人材という独自市場の中で、自然にポジションを“外から与えられている”ような構造を持っていたのです。

商品力やスキルだけでは、選ばれるとは限りません。

ポジショニングとは、“勝てる場所”を選ぶことではなく、“比較されない構造”をつくることなのです。

本記事では、USPのその先にある「選ばれる構造の設計」──

すなわちポジショニング戦略の本質を、図解と実例で丁寧に解説していきます。

USPについて、もっと知りたい方は、

USPとは?意味・作り方・事例を完全解説|失敗理由から実践ワークまで がおすすめです。

なぜ「土俵」がズレていると、すべてが狂うのか?

あなたが売っている商品やサービスは、誰と比べられているかを明確に把握できていますか?

商品が悪いわけでも、価格が高いわけでもない。

それなのに選ばれない理由──それは、「勝てない相手と比べられている」ことにあります。

勝てない相手と比べられている構造

たとえば、あなたが天然素材で仕上げた手作りの子ども向け家具を販売しているとしましょう。

安全性・素材・長持ち設計…どれも優れていて、価格は4万円台。

ところが、同じ検索画面やECサイト上で表示されているのは、量産された5,000円のカラーボックスや大手家具チェーンのプライベートブランド商品。

本来、比べられるべき相手ではないのに、比較の土俵に無理やり並べられている──これが「土俵のズレ」です。

マーケティング心理学ではこれを「フレーミング効果」と呼びます。

消費者は、提示された選択肢によって評価基準が変わってしまうのです。

比較の土俵は、自分で選べる

実際、総務省の『情報通信白書2024』では、価格比較サイト経由の購買が全体の57%に達しているというデータもあります。

これは“比較される場所”に載ってしまえば、価格以外の差が見えなくなる構造があることを示しています。

私自身も過去に、知的商品(問いを売る)を販売していた際に、まったく反応が得られなかった経験があります。

振り返れば、「知名度がないうえに、“何と比べればいいか”も分からない」──つまり比較の基準すら与えられていない状態でした。

この状態は、相撲に出場しているのに土俵が宙に浮いていて、誰と戦っているかも分からないようなものです。

だからこそ、まずは考えてほしいのです。

あなたの商品は、誰と比べられていて、そこで本当に勝てますか?

もし比較対象を自分でコントロールできるなら、もっと違う結果が生まれるのではないでしょうか?

ポジショニングとは、「何を伝えるか」ではなく、「誰と比べられる構造の中にいるか」の問題です。 そしてそのズレこそが、売れない理由の正体なのです。

ポジショニングとは、“戦う相手”ではなく“比較される構造”の選定である

前章でお伝えした「土俵のズレ」とは、突き詰めると“自社がどの構造の中で比べられているか”という問題です。

この“構造の選定”こそが、ポジショニングの本質です。

「ポジショニング」と聞くと、どんなイメージが浮かびますか?

競合との差別化? ニッチ市場の発見? それとも“勝てる戦略”のようなイメージでしょうか。

たしかに、ポジショニングは「勝つための考え方」として語られることが多いですが、本質はそこではありません。

ポジショニングとは、“誰と比べられるか”という比較構造そのものを、自ら設計することです。

ポジショニングとUSPの違いを明確にする

USP(Unique Selling Proposition)と混同されがちですが、実はまったく別の戦略領域に属しています。

USPは「選ばれる理由を言語化」するものであり、“伝える内容”に焦点を当てます。

一方でポジショニングは、「誰と並ぶのか」つまり“比較枠”そのものの設計なのです。

たとえば、あなたが「忙しい人向けの時短オンライン英会話」をUSPに掲げていたとします。

それが「DMM英会話」や「レアジョブ英会話」と並んで比較されてしまえば、「価格」や「講師数」のようなスペック勝負になってしまいます。

でももし、「英語が嫌いな中学生の保護者向け」という市場を切り取って、自社の位置づけを「教育サポート」に近づけたとしたらどうでしょう?

競合は英会話スクールではなく、「家庭教師」や「塾」になります。

つまり、同じ商品でも、置かれる“土俵”が変われば、比較軸も変わるのです。

“枠組み”がすべてを決める

マーケティング戦略の巨匠アル・ライズとジャック・トラウトは、著書『ポジショニング戦略』の中でこう述べています。

「ポジショニングとは、顧客の心の中に“自分の席”を作る作業である」と。

これは単なる言葉の表現力ではなく、“枠組みの争奪戦”です。

ポジションを設計しないまま差別化をがんばっても、それは「補欠選手が全力でアピールしている」ようなもの。

観客(顧客)は、“スタメン”の中からしか選ばない──この構造が現実なのです。

では、どうやって“スタメンの座”を得るか?

それがまさに、「比較される枠」を自分で選ぶ=ポジショニング戦略の核心です。

あなたのビジネスは、どんなカテゴリで比較されているでしょうか?

それは自分で選んだものですか? それとも市場や顧客によって、勝手に“当てはめられた”ものですか?

次のセクションでは、ポジショニングに失敗している企業の共通点と、なぜ努力が成果につながらないのか──その“構造的な罠”を見ていきます。

ポジションがズレている会社の共通点

ポジショニングに失敗すると、どんなに商品力があっても、売れません。

顧客にとって“違い”が伝わらず、比較される中で選ばれない側に落ちていくのです。

売れない原因を「商品が悪いから」「広告が弱いから」と考えがちですが、もっと根っこにある構造のズレが原因であることがほとんどです。

ここでは、ポジショニングを誤った企業が陥りやすい3つの段階的パターンを整理してみます。

並列ではなく、“ズレが進行するプロセス”として捉えると理解しやすくなります。

パターン①:市場そのものが存在しない

最も深刻なのが、顧客の頭の中にその商品カテゴリが存在していないケースです。

いわゆる“ブルーオーシャン”を狙ったはずが、そこには顧客がいなかった──という状態です。

私自身も、かつて「問いを売る」という概念商品を作ったことがあります。

内容には手応えがあったものの、そもそも「それを買う理由」や「比較対象」が存在しなかったため、反応が得られませんでした。

これは「言っていることが理解されない」のではなく、「そもそも聞く耳を持たれていない」状態です。

“存在しない土俵”に登っている状態とも言えます。

パターン②:勝てない場所で戦っている

市場が存在しても、自社が“不利な比較構造”の中に入ってしまっているケースです。

高品質な製品を適正価格で提供しているのに、「価格が高い」と言われてしまう。

それは、価格だけで比べられる土俵に立たされているからです。

実際、経済産業省の調査によると、中小企業の約6割が“価格競争に巻き込まれている”と回答しています(※2024年度 中小企業実態調査より)。

自社の価値ではなく、“比較軸”が間違っている──これが構造ズレの中段階です。

パターン③:差別化という迷路にはまっている

ポジションがズレたまま、特徴を増やしたりサービスを細かく改良したりして「差別化」しようとする──

これが最も多い落とし穴です。

でも、それは「席のない会議室で自己紹介を繰り返している」ようなもの。

顧客にとっては、“どの椅子に座っているか”の方が重要なのです。

ここで重要なのは、違いを伝える努力をやめるのではなく、「比べられない構造」に移動するという発想です。

あなたの会社はいま、どの段階に立っていますか?

「そもそも市場がない」状態でしょうか?

「不利な比較枠にいる」ことで選ばれなくなっている状態でしょうか?

それとも、「ズレた場所で必死に違いを出そうとしている」状態でしょうか?

次は、こうしたズレを“視える化”するための実践ツール──ポジショニングマップへと進みます。

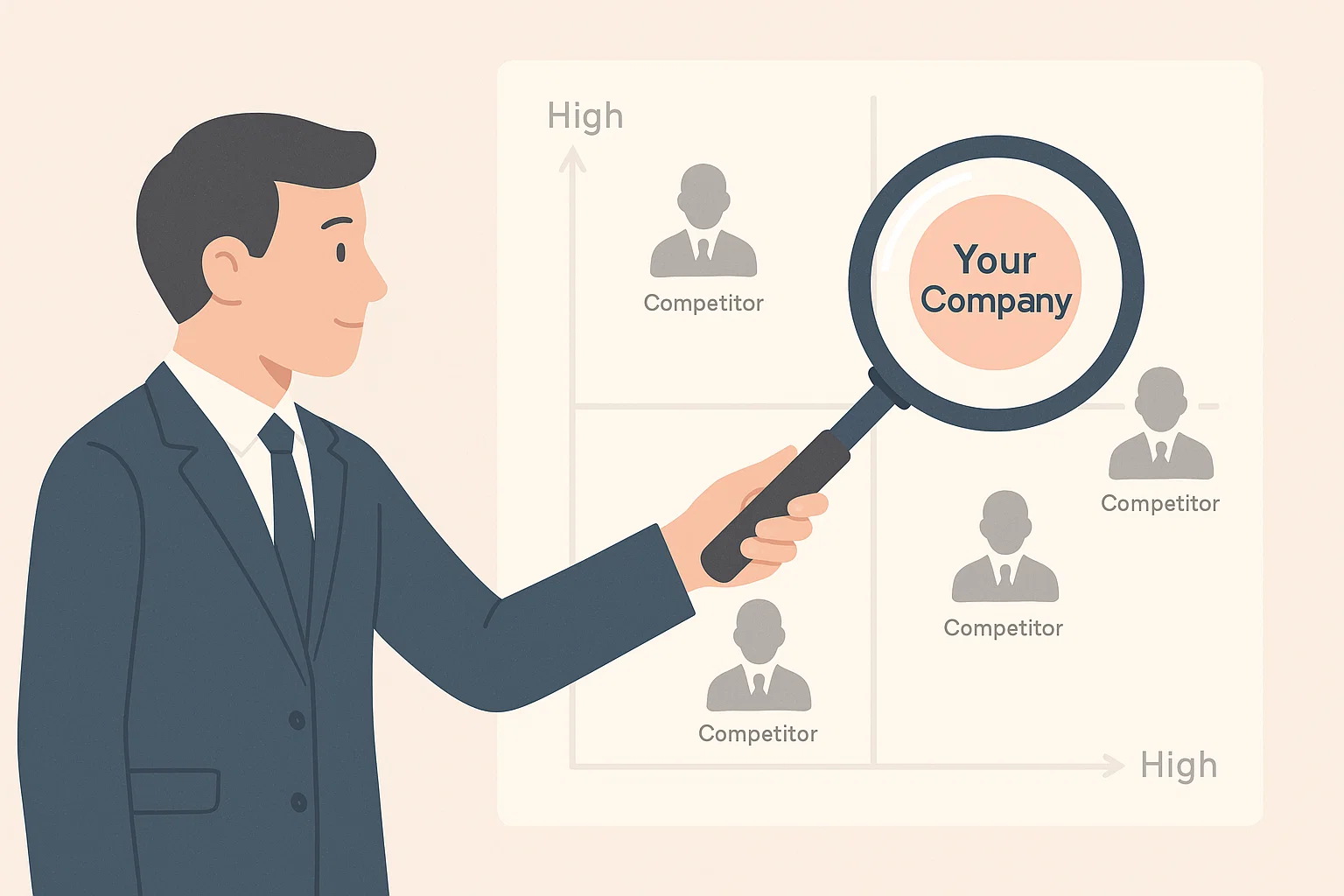

ポジショニングマップで比較構造を“視える化”する

前章で「競合と自社の“位置関係”を把握することが戦略の出発点である」と述べました。

ではその位置──つまり比較構造のズレを、どうやって視える化すればいいのでしょうか?

ここで活用するのが「ポジショニングマップ」です。

顧客が“何を重視するか”を軸にし、自社と競合をプロットすることで、ズレ・密集・空白地帯といった構造的ヒントが浮かび上がります。

1. ポジショニングマップとは?

縦軸・横軸に“比較されやすい評価軸”を設定し、その2軸の上に自社・競合をプロットする図です。

軸はたとえば「価格×専門性」「スピード×信頼性」「自由度×成果保証」など、顧客の選定基準を反映させる必要があります。

この図により、自社がどこにポジションしているのか、また競合がどのゾーンに集中しているのかを一目で把握できます。

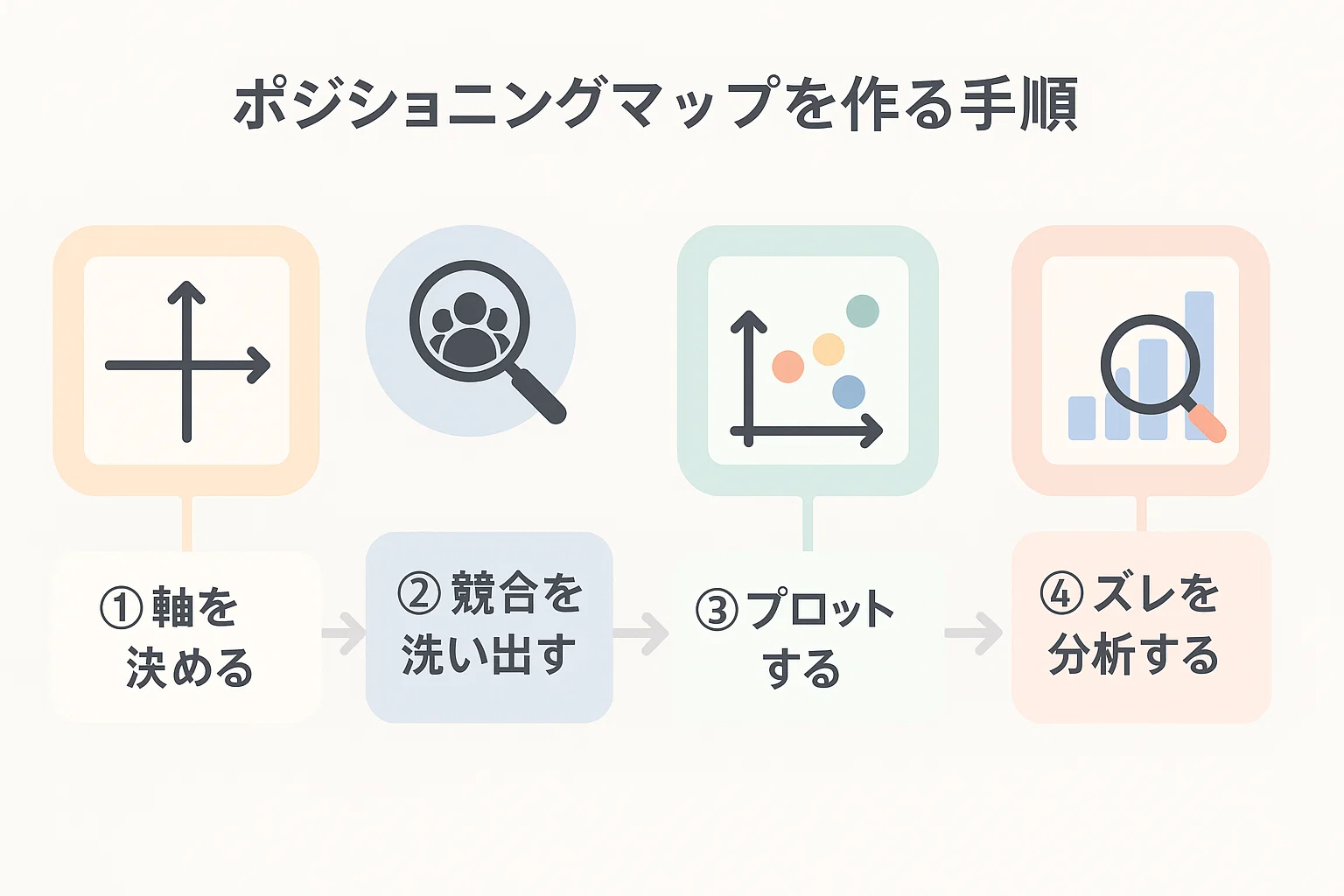

2. マップを作る4つのステップ

- ① 軸を決める: 顧客が比較時に重視する2つの価値軸を設定

- ② 競合を洗い出す: 同業他社、検索で上位に出てくる企業など

- ③ プロットする: 各社を“主観的”でOKなので感覚的に配置

- ④ 分析する: 密集ゾーン/空白ゾーン/自社のズレを発見

完璧なデータでなくても構いません。

“顧客の頭の中でどう見えているか”を仮説的に構造化することが大切です。

3. 実践ワーク:自社のズレを発見しよう

以下のような問いを使って、ワークシートに記入してみましょう。

- 顧客が比較に使いそうな評価軸は?(価格?対応力?実績?)

- 競合は誰?顧客はどこで比べている?

- 自社のポジションは競合と重なっていないか?

- 空白地帯やズレのチャンスはどこにあるか?

上記をPDF形式のワークシートにまとめました。

ページ末の「無料ダウンロード」よりご利用いただけます。

- 軸は“自分”ではなく“顧客”の視点で選ぶ: 自社のアピールポイントではなく、顧客が重視している基準を優先しましょう。

- プロット対象は“本当の比較相手”に限定する: 同業者ではなく、実際に顧客が迷う対象を洗い出してプロットするのが鉄則です。

- 「今の位置」を把握するだけで終わらせない: 空白地帯やズレを発見したら、「どう設計し直すか?」まで考えることが重要です。

4. “比較される構造”を脱するために

ポジショニングマップは、あくまで「比較される前提」の中で自社をどう見せるかを設計するためのツールです。

ですが、ここまでで構造の“ズレ”が明確になった方は、比較そのものから降りるという発想も可能になってきます。

次章では、そもそも「比べられない構造」を意図的に設計する方法──“選ばせない構造”の戦略に踏み込んでいきます。

選ばれる前に、“選ばせない”構造をつくる

ポジショニングマップで自社の立ち位置を確認したとき、多くの経営者が気づきます。

「価格勝負の枠に入れられている」「特徴はあるけど差別化になっていない」「そもそも空白地帯がない」──

では、その構造からどう抜け出すか。

ここで必要になるのが、「比較されない前提を設計する」──つまり“選ばせない構造”です。

よくある誤解として、選ばせない=ニッチ戦略と思われがちですが、それは少し違います。

これは“誰からも選ばれない”という話ではなく、「比較されずに、すっと選ばれる」構造をどう作るかという戦略論です。

USPとの違いを明確にする

USPは、「なぜ自社が選ばれるべきか」を伝える“理由”のデザインです。

これは「比較される前提の中で、目立つ」ことに意味があります。

一方、ここでいう「選ばせない構造」は、比較されること自体を前提から外すための“設計”です。

例えるなら、USPは「オーディションで光る自己紹介」、

選ばせない構造は「そもそもオーディション枠から外れ、推薦枠で通過する」ような状態です。

スターバックスはなぜ“比較されない”のか?

スターバックスは“コーヒー屋”のはずなのに、多くの人はドトールやマクドナルドと価格で比較しません。

それは、「第三の場所」というコンセプトや空間設計によって、“飲食カテゴリー”の外側に立っているからです。

商品や価格ではなく、“時間の過ごし方”そのものを提供している。

だから顧客は、「比べる」ではなく「選んでいる」感覚で接触しているのです。

選ばせない構造をつくる3つの観点

- ① 価格の再設計:

単価比較を避けるために「月額制」「定額パック」「成功報酬」など、

“1対1”での比較が難しい形式に変える。 - ② 言語の再設計:

他社と同じ業界用語で語らない。“オリジナルワード”や“ジャンルの新名称”を使って、

顧客の頭の中での比較リストから外す。 - ③ 導線の再設計:

サイト構成や説明順序を変え、

「比較して選ぶ」ではなく「理解して共鳴する」ためのストーリーを組む。

実際、私自身もこの構造設計を自社サイトで導入しています。

「価格だけで比較する層」と「深く理解してくれる層」を分け、自然に選別が起こる導線を作っているのです。

- 現在、自社が「どんな言葉」で紹介されているかを書き出す

- 競合も同じ言葉で紹介されているなら、言語設計を見直す

- 価格やプランが、他社と比較しやすい形になっていないかを確認する

- 顧客の「共鳴」や「選びやすさ」を導く構造があるかを見直す

ポジショニングは「位置を知る」作業でした。

それに対して、“選ばせない構造”は、位置そのものを再定義し、他と交わらないラインを描く作業です。

「選ばれようとする」のではなく、「比較されない状態に設計する」。

それが、これからのブランディング戦略において、最も静かで強い力になります。

次のセクションでは、自社のポジショニングを“再定義”するための3つの視点から、問いを立て直していきます。

自社の居場所を問い直すための3つの視点

ポジショニングとは、“選ばれる構造”を設計することです。

ただし、その「構造」には2つのレイヤーがあります。

- 第一段階: 顧客が「誰と比べるか」をコントロールする枠組み(ポジショニング)

- 第二段階: そもそも「比較されないように設計する」枠組み(選ばせない構造)

前章では“選ばせない構造”の設計方法を扱いましたが、ここでは第一段階──「今の比較構造は適切か?」を問い直すことに焦点を当てます。

多くの企業は、自社がどんな構造の中で比べられているかを正確に認識していません。

その結果、意図せず“勝てない場所”に置かれたまま努力を続けてしまうのです。

以下の3つの視点は、自社の居場所を再定義するための出発点です。

違和感のある問いがあれば、そこに“変えるべき構造”が眠っています。

①「誰と比べられているか」を言語化できていますか?

顧客は、自社を「どのカテゴリの中の、どの選択肢」として捉えているでしょうか。

商品ジャンル、比較サイトの中の並び順、口コミの比較対象──これらは“構造的な並列関係”をつくっています。

自社がその枠に入ることを“選んだ”のか、それとも“流された”のか。

まずはそこに気づくことが、戦略の再出発点です。

②「選ばれない理由」が“構造”にあると気づけていますか?

多くの企業は、売れない理由を「価格」「商品力」「営業力」といった戦術面で考えます。

けれど、それらすべてがズレた構造の上に乗っているとしたら──

これは、心理学で言う「フレーミング効果」の罠でもあります。

人は、どの選択肢がどう見えるかではなく、どんな“枠”の中に置かれているかで評価が変わってしまうのです。

あなたの商品が、間違った“比較の枠”の中に置かれているとしたら?

それこそが「売れない本当の理由」かもしれません。

③「すでに比べられにくい強み」を持っていませんか?

実は、自社が比較されにくい構造をすでに持っていることもあります。

特化した実績、独自の思想、狭く深いターゲット──

これらは“比べにくい”という武器になる可能性を秘めています。

問題は、それを“戦略的に設計しているかどうか”。

感覚や偶然に任せるのではなく、「選ばれにくさ」を意図的に組み込むことが差別化の本質です。

この3つの問いは、いずれも“居場所”を再定義するための鏡です。

現在地が間違っているわけではなく、“比較の構造”が歪んでいないか──そのズレに気づくことから、再設計は始まります。

次のセクションでは、FAQと実践導線をお伝えしていきます。

よくある質問(FAQ)

Q1. ポジショニングとUSPの違いは何ですか?

USPは「自社が選ばれる理由」を伝えるためのメッセージ設計です。

一方ポジショニングは、「誰と比べられるか」や「どこに位置づけられるか」を設計する戦略です。

USPは比較枠の中で目立つ方法、ポジショニングはその“比較枠”そのものの設計だと捉えると明確になります。

Q2. ポジショニングマップの軸はどう決めればいいですか?

顧客が判断の基準にしている価値を基に軸を設計します。

価格・スピード・信頼性・サポート体制など、比較されやすいポイントを「縦軸・横軸」として組み合わせ、競合と自社をプロットしましょう。

Q3. 比較されない“選ばせない構造”はどうやって作りますか?

価格設計、言語設計、導線設計の3つがポイントです。

単価ではなく月額、専門用語ではなく造語、比較させるLPではなく共感を呼ぶ導線など、“比べること自体を無効化”する工夫が鍵となります。

Q4. ニッチ戦略とポジショニング戦略は同じですか?

ニッチ戦略は「狭い市場で勝つ方法」、ポジショニング戦略は「市場の中での立ち位置を設計する方法」です。

結果としてニッチに見えることもありますが、ポジショニングはより構造設計的な視点を含んでいます。

Q5. 自社でポジショニング診断をしたいのですが、どうすれば良いですか?

記事内のポジショニングマップ作成ステップを参考に、競合分析→軸設計→自社プロット→ズレの検出という流れで試してみてください。

ご希望の方には、診断ワークシート(PDF)もご用意していますので、ページ下部の資料配布ボタンよりダウンロード可能です。

この記事のまとめ

- ポジショニングとは「誰と比べられるか」を設計すること

- “選ばれない”理由の多くは「比較構造のズレ」にある

- 「選ばせない構造」を意図的に設計することで比較されなくなる

商品やサービスの魅力を磨く前に、まず「誰と比べられているか?」という構造を見直すことが重要です。

そして、「選ばれる」だけでなく「選ばせない」──構造ごと設計し直す視点こそが、真のポジショニング戦略です。

自社の居場所を問い直し、「比較されないブランド」へと育てていきましょう。

📥 ポジショニング診断ワークシートを無料配布中!

記事内で紹介したポジショニングマップを実践できる、PDF形式の診断ワークシートをご用意しました。

自社の現在地を可視化し、「ズレ」の発見から「設計」まで一気に進めるツールです。

以下のボタンから、今すぐ無料でダウンロードできます。

参考資料・脚注

- 中小企業庁『2024年版中小企業白書』

- Philip Kotler, Kevin Lane Keller (2021)『Marketing Management(マーケティング・マネジメント)』

- Al Ries, Jack Trout (1981)『Positioning: The Battle for Your Mind』

- 総務省『情報通信白書 2024年版』

- 心理学用語:フレーミング効果/選好回避理論(Amos Tversky & Daniel Kahneman, 1981)

本稿はPTAFモデル(©2025 Lapro your Consulting)を基盤とし、その<ポジショニング戦略軸>を拡張した概念を解説しています。