テキストフル音声(聞きながらの読み進めがお勧めです)

STP(セグメンテーション・ターゲティング・ポジショニング)という言葉を、あなたは聞いたことがあるかもしれません。

「どの顧客層を狙うか」「何を、どう届けるか」── マーケティングや経営戦略の場面で、必ずといっていいほど登場する基礎理論です。

でも実は、STPを“知らなくても”、それに近いことを私たちはすでに現場でやっていることが多いんです。 たとえば、「この商品は、30代の女性向けかな?」とか、「このエリアで配るのが効果的だろうな」── そんなふうに、日々の判断や直感のなかに、STPの考え方は自然と入り込んでいます。

問題は、その判断が「なんとなく」で終わってしまうこと。 もしそれを言語化し、戦略として再現できる形にできたら? あなたのビジネスは、もっと加速する可能性があります。

STPは、ビジネスを“回す力”を持っています。 けれど今、そのSTPに「限界がある」という声も上がりはじめています。

本記事では、まずSTPの基本構造と実践方法をわかりやすく解説しつつ、 なぜそれだけでは通用しなくなってきたのか──その“構造的な限界”にも切り込みます。 そしてその先にある、語られる構造「STEP」と、売上につながる実務構造「PTAF」を紹介します。

STPを知りたい方にも、今うまくいかずに悩んでいる方にも。 この記事は、あなたのビジネス戦略を“次のフェーズ”へと引き上げる視点を届けます。

STP理論とは?──基本と現場での活用実感

STPとは、Segmentation(市場の細分化)、Targeting(狙うべき顧客層の選定)、Positioning(商品・サービスの立ち位置設計)の3つの視点で市場を捉えるマーケティング理論です。

このフレームワークは、1960年代にフィリップ・コトラー氏によって体系化され、現代に至るまで多くの企業の戦略設計に応用され続けています。

たとえば──

小さなベーカリーが「糖質オフのパン」を販売するとき、

・30〜50代の女性をターゲットにチラシを配布し、

・「家族の健康も考えるお母さんのための、やさしいパンです」と伝える。

これはまさにSTPの実践です。

このように聞くと、「戦略家だけのもの」「大手企業だけの話」だと感じる方も多いかもしれません。 ですが実際には──あなた自身も、STPを知らずに使っている可能性があるのです。

あなたはもう、STPを実践している

私自身、STPという言葉を意識して使ってきたわけではありませんでした。 ですが、ふり返ってみれば、確かにそれらしい判断を日々の中でしていました。

たとえば、どんなお客さんがこの商品に反応しそうか?

どのタイミングで、どんなメッセージを添えたら反応があるか?

というより、まさに今、このブログ記事を書きながらそんなことを考えています(笑)。

こうした問いは、まさにSTPの視点そのものなのです。

現場では“言葉を知らずとも使っている”ことは多く、むしろ感覚で実践しているからこそ、理論の価値に気づきにくいのかもしれません。

「戦略=再現できるようにするための言語化」

戦略とは何か?──この問いに対して、私たちは多くの現場で「感覚」「経験」「勘」で判断してきました。 しかし経営学や行動経済学の視点から見ると、それらを「再現可能な構造」に変えることこそが戦略の本質だとされています。

米マサチューセッツ工科大学(MIT)の経営科学研究では、「企業が同一施策をチームで共有し、改善・横展開できる条件は、戦略要素が明文化されている場合に限られる」という報告もあります(MIT Sloan, 2020)。

また、スタンフォード大学の行動科学実験でも、「直感に基づく意思決定は反復性が低く、成功要因の切り分けが困難である」という結果が出ており、言語化の有無が意思決定の質と連動しているとされています。

つまり──戦略とは「なんとなくやっていること」を、他人に伝えられ、検証可能にすること。 感覚から構造へ、属人から共有へ。これこそが、STPの出発点であり、戦略思考の入り口なのです。

STP分析のやり方と実践手順──セグメンテーションからポジショニングまで

STPという理論を「知っている」から「使える」へ。 このセクションでは、Segmentation・Targeting・Positioningの3要素をそれぞれ実務目線で解説しながら、 小規模事業やBtoC・BtoBを問わず、実際の現場でどのように使えるかを具体的に掘り下げていきます。

セグメンテーションの切り口(属性/行動/文脈)

市場をどう切り分けるか──それがSTPの出発点であるセグメンテーションです。 まず浮かぶのは「年齢」「性別」「職業」といった属性ベースですが、それだけでは“動き”が見えません。

実務的には、次の3軸で分類すると、より深く顧客を理解できます。

- 属性軸:年齢・性別・職種・年収など

- 行動軸:来店頻度・滞在時間・購買履歴・SNS反応

- 文脈軸:どんな状況・感情・環境で商品を必要としているか

例えば美容室なら、「40代女性(属性)」よりも「仕事帰りに予約なしで来店する働く母親(文脈)」に焦点を当てた方が、施策に落とし込みやすくなります。 “誰が”ではなく、“どんなときに”という文脈の切り口が、精度を大きく変えます。

またBtoBでも、「製造業の経理担当」ではなく、「決算前でキャッシュを整理したい経理責任者」のように、意図と状況を絡めることで、有効な打ち手が見えてきます。

ターゲティングの考え方と優先順位のつけ方

セグメントが切れたら、どこに照準を絞るか──これがターゲティングです。 ここで最もやりがちなのは、「一番顧客数が多いところを狙う」こと。

ですが実際には、「反応しやすい人から確実にとる」方が、スモールスタートとして圧倒的に成果が出ます。

たとえば整体院であれば、「40代女性の肩こり」よりも、「産後3ヶ月の肩こりで夜泣きに悩む母親」など、特定の“悩み×状況”に絞ったほうが広告反応は倍以上になります。

心理学的にも、「これは私のためのものだ」と感じた瞬間、人は行動に移しやすくなる(=自己参照効果)。

ターゲティングとは、届けたい人を選ぶことではなく、“響く人”に語りかけることなのです。

ポジショニングの設計と差別化軸

どのポジションを取るか──それがSTPの最終ステップです。 ここでは、「競合とどう違うか」だけでなく、「顧客の頭の中にどう記憶されるか」が重要です。

たとえば、オンライン英会話業界では、「価格で勝負」は大手が強い。 でも「子ども向けのネイティブ講師限定」「朝5時から対応」など、一部に特化することで記憶されやすい立ち位置を作ることができます。

また逆に、「大手にはできない個別対応」「自宅訪問OK」など、大手にできないことをあえて打ち出すのも中小企業ならではのポジション戦略です。

顧客は選択肢が多いほど“迷い”、記憶されずに忘れられます(選択疲労・ジャム理論)。

「あなたは誰の、どんな悩みに対して、一番記憶される存在か?」──これがポジショニングの核になります。

ポジショニング戦略について、もっと知りたい方は、

ポジショニング戦略とは?USPとの違いと“選ばせない構造”の設計術を徹底解説 がおすすめです。

STP分析のテンプレートと活用手順(実例・心理学補助つき)

実際に使えるテンプレートと流れを簡単に紹介します。 チーム会議・LP作成・チラシ設計・営業戦略などにも応用できます。

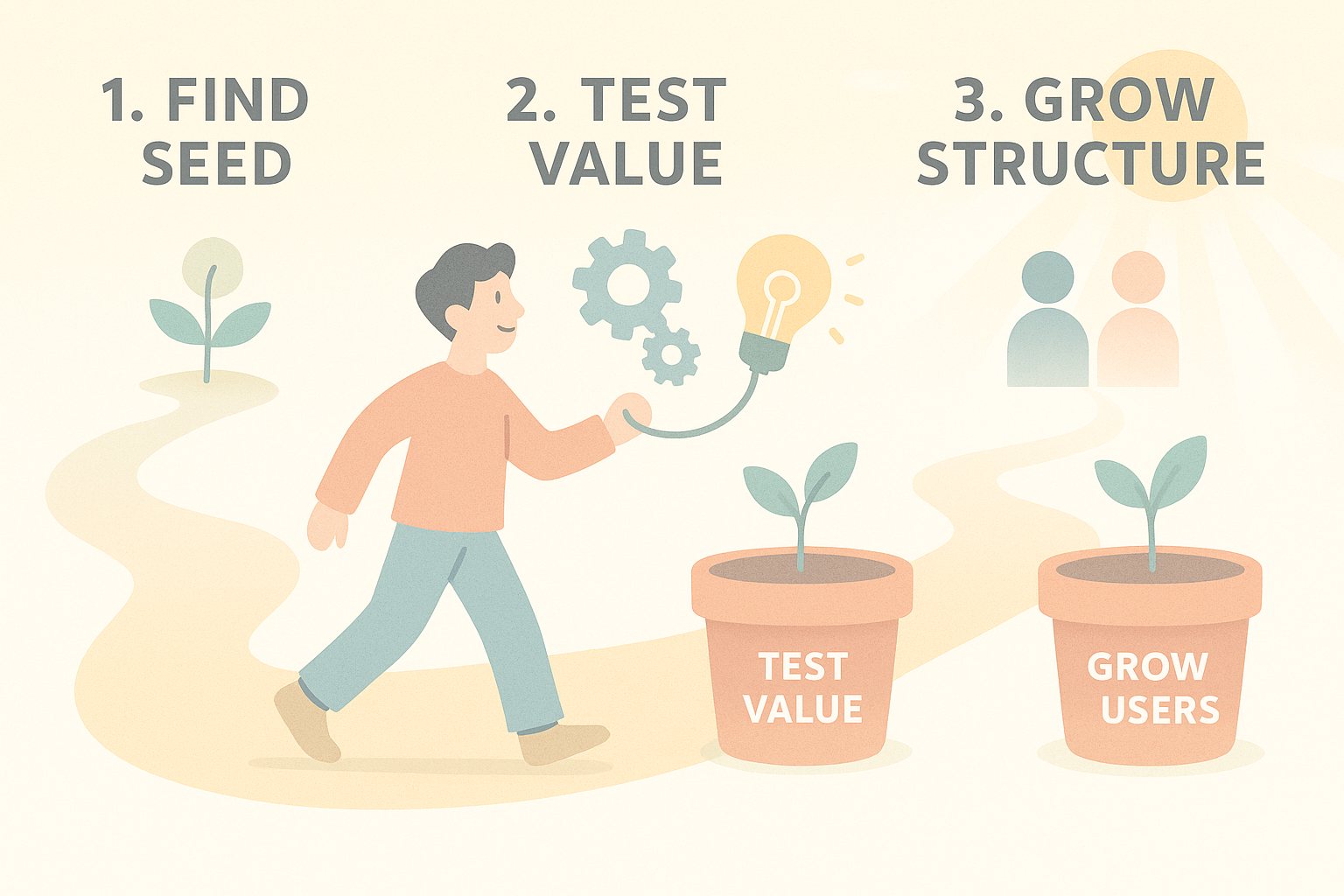

- Step1:顧客を属性・行動・文脈でセグメント

- Step2:絞ったセグメントから“最も響く人”を1人選ぶ

- Step3:競合との違いが明確になる立ち位置を設計

- Step4:その人に「一言で伝えるコピー」を考える

このテンプレートを使う際には、ターゲット像を「1人の具体的な人物(ペルソナ)」として描いておくと精度が格段に上がります。

年齢・職業・状況・悩み・価値観──あえて“会ったことのある誰か”のように想像するのがコツです。

例えば税理士業なら、「スタートアップに強い」「外国人対応可」「資金調達サポートあり」など、複数のポジションがありえます。 それを“全部盛り”にするのではなく、1つだけに絞ることで強く記憶されるのです。

ただし──ここまでやっても、「なぜか伝わらない」「反応が来ない」ことが起こります。 それは、STPが構造的に“欠けている”ものがあるからです。

次のセクションでは、まさにこの「STPの限界」と、それを超えるための視点について掘り下げていきます。

STPの限界と誤用例──中小企業で失敗しやすいポイントと時代変化

STP(セグメンテーション・ターゲティング・ポジショニング)は、依然としてマーケティング戦略の基本です。 しかし近年、この枠組みに対して多くの現場や専門家が「限界」を感じ始めています。

なぜSTPは中小企業で機能不全に陥るのか?

特に日本の中小企業において、STPは「知ってはいるが、活用しきれない」フレームになりつつあります。 代表的な誤用・失敗パターンは以下のようなものです。

- ターゲットを絞りすぎる:リソースが少ない中小企業ほど、初期段階から一点集中型で絞り込もうとしがちです。仮説が外れれば全てが空回りし、機会損失に直結します。

- 属性での画一的セグメント設定:「30代女性OL」などのラフなペルソナ設計では、実際の多様な顧客像を捉えきれません。価値観・行動様式・意思決定軸がバラバラな中で、画一的な戦略は通用しません。

- データ不足による“なんとなく戦略”:中小企業では、顧客インサイトに基づいた分析ができず、社内の経験則や勘に依存した設計になりがちです。そのため、セグメント自体が誤っており、施策の方向もズレてしまうケースが頻出します。

2024年版『中小企業白書』でも、こうした“データ不在のSTP分析”が施策失敗の原因として報告されています。

STPを使うべきでないということではありません。 しかし、「自社都合」でSTPを組んでしまうと、むしろ戦略の硬直化を招くのです。

そもそもSTPは「製品中心 × 静的構造」の枠組みだった

STPの前提は「既存市場において、既存製品をどう届けるか」にあります。 言い換えれば、企業視点・製品視点の枠組みです。

たとえば自動車メーカーが「20代男性向けの小型車」とポジショニングする場合、 その戦略は「自動車を買うこと」が前提にあります。 しかし現代では「そもそも車を持ちたくない」「シェアで十分」という価値観が当たり前になっています。

つまりSTPでは、「顧客の生活構造の変化」や「社会全体の移動概念の変容」には踏み込めない。 結果として、“今あるものをどう売るか”にとどまり、“未来をどう創るか”という発想が生まれにくいのです。

顧客は“属性”ではなく、“状況と感情”で動いている

かつては年齢・性別・職業などの属性でセグメントを切るのが一般的でした。 しかし現在は、同じ属性の中でも価値観や生活様式が大きく異なります。

たとえば「40代男性会社員」という枠で区切っても、投資家・キャンパー・ゲーマー・育メンなど、その中身は千差万別。 その“横断性”を見落とした戦略は、的外れになってしまいます。

また、SNSの普及によって、顧客はもはや“受け手”ではなく“共創者”になりました。 STPは基本的に「企業が一方的にターゲットに向けて伝える構造」であり、「語られる構造」や「共有される設計」が欠落しているのです。

現在では、「オケージョン(状況)」と「プレファレンス(嗜好)」の掛け合わせによって、 顧客の“その瞬間の欲求”を的確に捉えることが重要とされています。

コトラー自身も、“構造だけでは足りない”と語っていた

STPの提唱者であるフィリップ・コトラーも、 『Marketing 3.0』(2007)で「顧客はもはや“商品”ではなく、“企業の価値観”に共鳴して動く」と述べ、 『Marketing 4.0』(2016)では「エンゲージメント、共有、推奨」が購買の鍵になると強調しました。 理論の生みの親自身が、古典的なSTPだけでは限界があることを認めているのです。

つまり、セグメンテーションやポジショニングの巧妙さだけではなく、 どれだけ共感を呼び、“語られる存在”になれるかが競争力の源泉に移ったと言えるでしょう。

STPを学ぶことは大切ですが、いま必要なのは「どう語られ、どう共鳴されるか」を設計に組み込むことです。

あなたの戦略は、まだ“誰に売るか”で止まっていませんか? それとも“語られる構造”に進化していますか?

だから今、STPには“翻訳・感情・記憶”の補完構造が必要だ

STPは決して間違っているわけではありません。 今でも有効な“戦略の地図”です。

けれど、その地図を届けるには、「Translation(翻訳)」が必要です。 相手の言語で、相手の文脈で、“使える形”にして届ける力が必要です。

行動の引き金には、「Emotion(感情設計)」が必要です。 共感・不安・安心・期待──感情が動かないと、人は動きません。

そしてブランドは、「Presence(記憶)」を残すことで選ばれ続けます。 SNS時代においては、“記憶される=語られる設計”が不可欠なのです。

次のセクションでは、こうしたSTPの限界を乗り越えるための進化系モデル、 STEP理論とPTAFモデルについてご紹介します。

なお、STEPやPTAFは完全にゼロから生み出された理論ではありません。 実際、ForresterやGartnerの戦略フレームにも「Emotion Path」「Shared Brand Architecture」といった概念があり、 消費者心理に基づく“意味設計”や“語られる導線”の重要性は、世界的な研究でも指摘されています。

私たちはそれらを踏まえたうえで、より現場で使いやすく再構築したのがSTEPとPTAFです。

STEP理論とPTAFモデルとは?──STPを超える新しい戦略思考

STPの限界が明確になった今、多くの経営者・現場担当者が次の問いに直面しています。 「では、どうすれば“選ばれる構造”をつくれるのか?」──その問いに応えるのが、STEP理論とPTAFモデルです。

STEP──構造を“語られる存在”に進化させる戦略地図

STEPは、Structure・Translation・Emotion・Presenceの4つの頭文字で構成される新戦略モデルです。 従来の「商品視点の戦略」から、「記憶と共感を生む構造」へとアップデートする地図です。

- Structure:機能ではなく「意味」から逆算した設計

- Translation:相手の文脈に翻訳された言葉と見せ方

- Emotion:行動を生む感情の導線設計

- Presence:語られ、記憶に残り、共有される存在設計

STPが“刺さる場所”を探す地図だとすれば、STEPは“語られる存在になるための構造設計”です。

PTAF──戦略を“動線化”する4ステップモデル

PTAFは、Product・Translation・Access・Framingの4フェーズで構成された行動設計モデルです。 「どんな順番で、何を、どのように届ければ人は動くのか?」を設計する、実践寄りのフレームです。

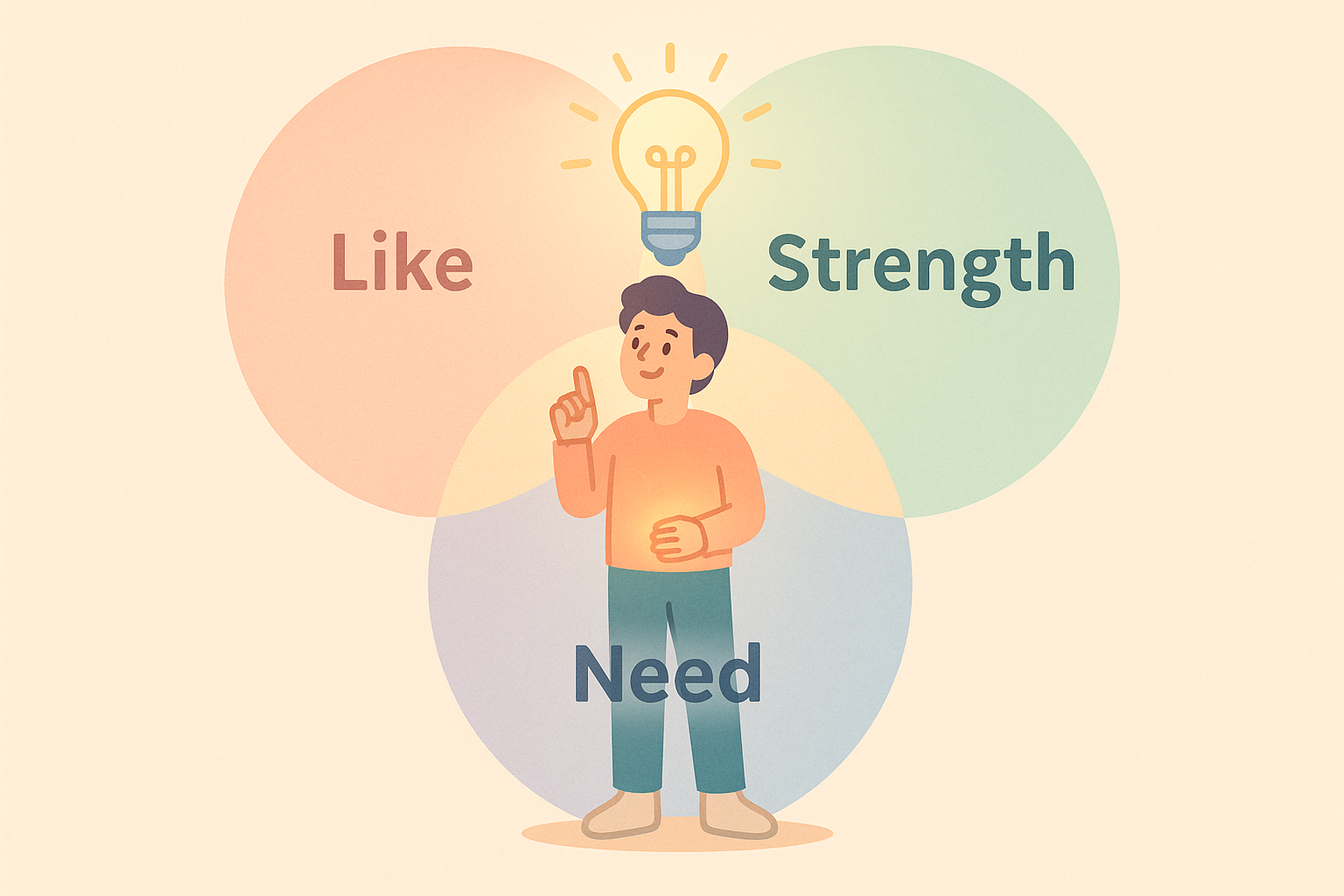

- Product:顧客の“欲しい”と“必要”が交差するアイデアを抽出

- Translation:価値を伝わる言語・見せ方に変換

- Access:届ける経路と接触体験の設計

- Framing:受け手の頭の中に“意味づけ”される印象の構築

単に「良い商品をつくる」だけでは人は動きません。 PTAFは、“どうやって人が動く構造をつくるか”に特化した導線設計の実装モデルです。

STEPとPTAFは、“戦略の地図”と“戦略の足”

STEPは構造を語られる存在に進化させる「戦略の地図」。 PTAFはその構造を動かすための「実務の足場と順路」。 2つを組み合わせることで、“意味が伝わり、感情が動き、行動が起こり、記憶に残る”戦略が設計できます。

詳細な導入方法や、自社の課題との照合方法は、下記の無料診断・資料でご確認ください。

よくある質問(FAQ)

STP理論とは何ですか?

STPとは、Segmentation(市場の細分化)、Targeting(ターゲット選定)、Positioning(自社の立ち位置決定)を行うマーケティング戦略の基本フレームです。

STPを正しく使っても反応がないのはなぜですか?

理論上正しく設計しても、伝え方や感情訴求、共有される仕組みがなければ、顧客の行動にはつながりません。戦略を“翻訳”し、“語られる構造”に進化させる必要があります。

中小企業でもSTPを使うべきでしょうか?

基本フレームとしては有効ですが、リサーチ不足や過度なターゲット絞り込みは失敗要因になります。状況や感情に着目した柔軟な戦略補完が推奨されます。

STEP理論とは何ですか?

Structure・Translation・Emotion・Presenceの4つの要素で構成される、顧客との“共鳴と記憶”を設計する新戦略フレームです。STPを補完する次世代モデルです。

PTAFモデルはどんな場面で使えますか?

商品やサービスを“どう届ければ人が動くか”を設計する導線戦略モデルです。コンテンツ設計・LP改善・営業フローの設計など幅広く応用可能です。

まとめ──STPの次に進むための視点

- STPは今も有効だが、製品中心やセグメントの恣意性など限界がある

- 日本の中小企業ではデータ不足や誤用による失敗が頻発している

- STEP・PTAFは「語られる構造」と「行動導線」を補う新しい選択肢である

📘 無料PDF診断を試す

「あなたの戦略は語られる構造になっているか?」を簡易チェックできるPDFをご用意しました。3分で自己診断し、次の一手を見つけてください。無料診断を通じて、あなた自身の戦略をSTP→STEPへ進化させましょう

無料PDFをダウンロードする📚 参考文献・出典一覧

本稿で触れたPTAFモデル(©2025 Lapro your Consulting)はSTP分析や4P分析を拡張した経営モデルであり、当事務所独自の概念となります。

STPはマーケティングの基本として学ぶ価値があります。しかし、現代の市場では「選ばれる理由」だけでは足りず、「語られる構造」を持つことが不可欠です。あなたの戦略はまだ“属性”に縛られていますか? それとも“語られる構造”に進化していますか?──その差が、次の顧客を決定づけるのです。