テキストフル音声(聞きながらの読み進めがお勧めです)

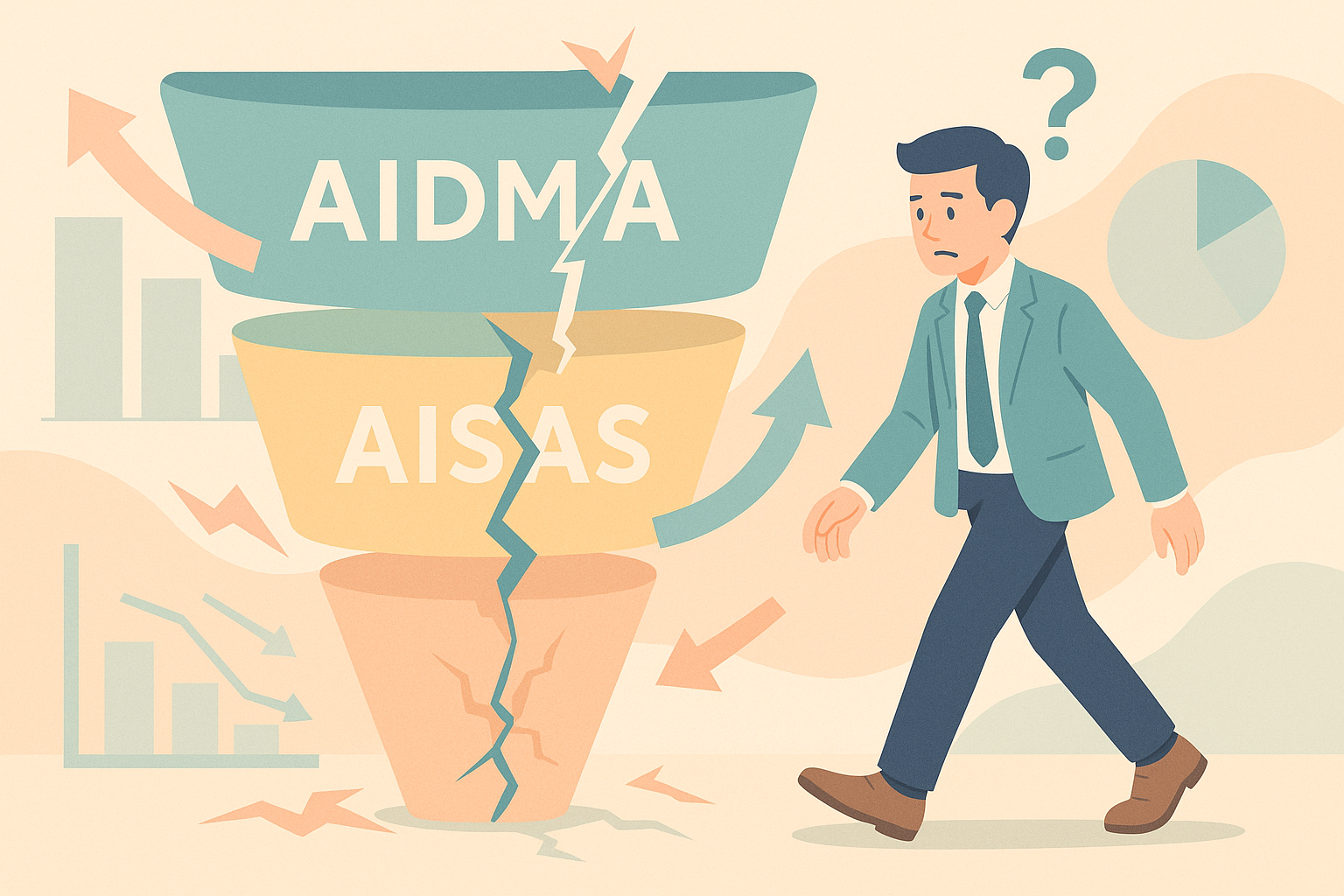

「AIDMAやAISASってよく聞くけど、実際どうやって売上に活かせばいいの?」

「理論は知っているけれど、実務では結果が出ない…」

そんな疑問をお持ちではありませんか?

実際、中小企業庁の調査では、中小企業の経営者の74%が

「マーケティング理論は知識として知っているが、現場では活かしきれていない」と答えています。

本記事では、AIDMA/AISAS/ファネル理論の「強みと限界」を整理し、

情報商材のような短期型と、ファンを育てる持続型の違いを明らかにします。

さらに、応援される導線を作るための商品力・ブランディング設計を、実務的に解説していきます。

「理論を知っている」で止まらず、自社の商品にどう活かすかを一緒に掴んでいきましょう。

「AIDMA・AISAS・ファネルとは?それぞれの特徴と有効性

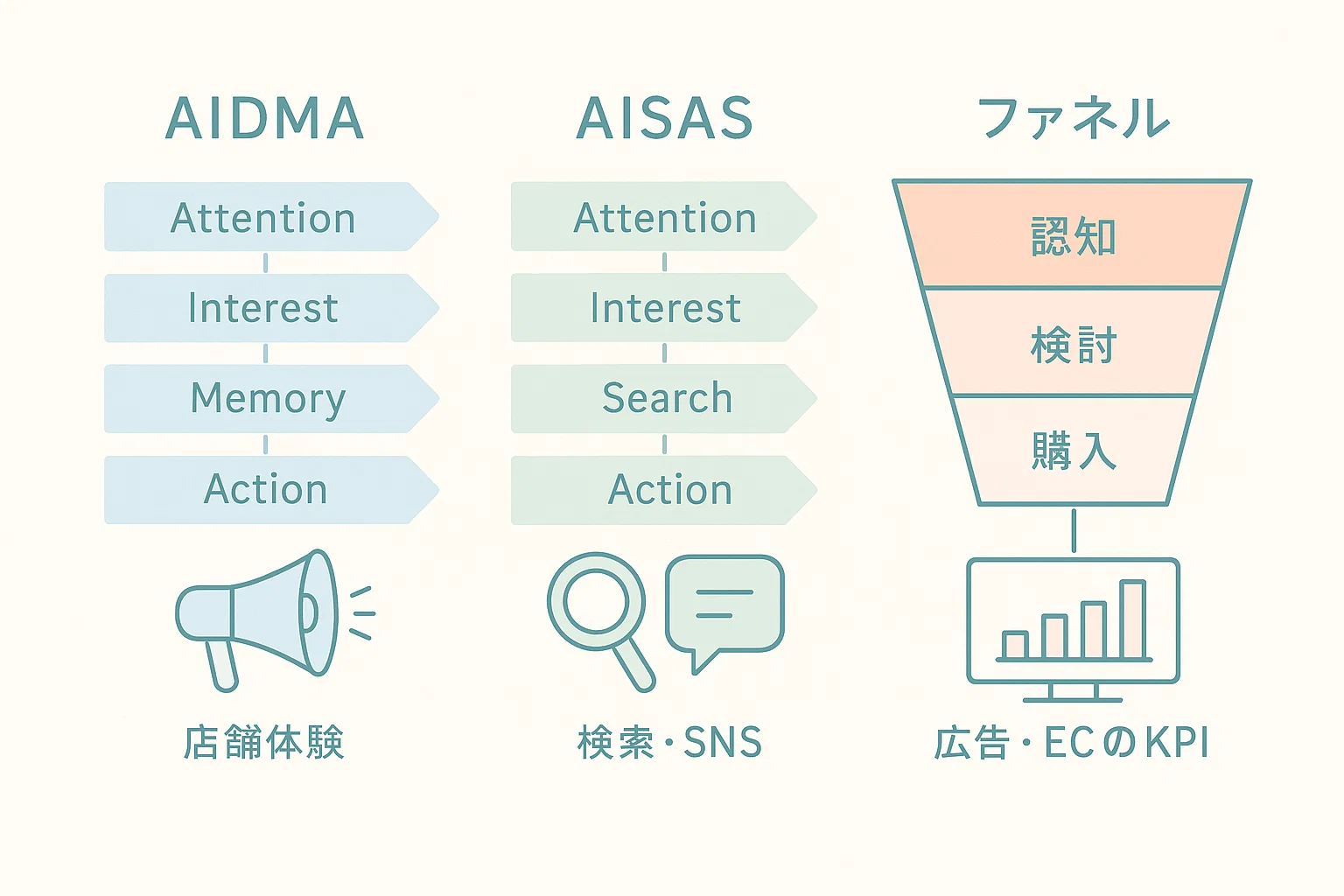

- AIDMAは「注意→関心→欲求→記憶→行動」の古典的モデル

- AISASは「検索→共有」が追加され、SNS時代に対応

- ファネル理論は「見込み客を絞り込むプロセス」として広告やECで多用

「顧客はどのようにして“買う”に至るのか?」──これは、100年以上にわたりマーケティングの核心であり続けた問いです。 中小企業の経営者も例外ではなく、「どうすれば広告やSNSの発信を“購買行動”につなげられるのか?」と考えるとき、まず学ぶべきはこの購買心理モデルです。

AIDMAとは何か(Attention→Actionの基本フロー)

AIDMAは1920年代に米国で提唱された購買心理モデルです。

Attention(注目) → Interest(興味) → Desire(欲求) → Memory(記憶) → Action(行動) の流れで、人は商品を選ぶとされます。

たとえば百貨店の化粧品売り場。華やかなディスプレイで注意を引き、実演で興味を持たせ、香りや質感で欲求を刺激。試供品を渡して記憶を残し、後日来店や購入行動へとつなげる──。この流れは100年経った今でも色あせていません。

経済産業省の調査によると、日本の消費者の約68%が「過去に体験したデモや試供品が購入の決め手になった」と回答しています。つまりAIDMAは“体験を通じた心理段階”を整理する実務的フレームであり続けています。

AISASの特徴(Search・Shareの登場でSNS時代に対応)

2004年に電通が提唱したAISASは、Search(検索)とShare(共有)を組み込んだ現代型モデルです。

ユーザーは広告を見て興味を持ったあと、まず検索で比較検討し、購入後はSNSで体験をシェアします。

Attention(注目) → Interest(興味) → Search(検索) → Action(行動) → Share(共有) という流れを定義しました。

SNS時代、顧客はただ欲しくなるだけでなく、必ず検索します。Googleで調べ、比較サイトを見て、YouTubeレビューを視聴する。さらに購入後はInstagramやXに共有する。 ある調査では、20代の消費者の74%が「購入前にSNSで他者の口コミを確認する」と答えています。AISASは、この行動変化を的確に捉えた現代型モデルであり、「口コミ・紹介・リピート」に直結する行動モデルとして、中小企業にも実践的です。。

私自身も、事務所の備品を導入するときに「同業の士業事務所がどう評価しているか」を検索し、レビュー動画を確認してから決定した経験があります。これはまさにAISASの典型例といえるでしょう。

ファネルモデルと現代の使われ方(広告・SNS・EC)

ファネルモデルは、認知→興味→比較→購入→リピートを「漏斗(ファネル)」に例え、上から下へ顧客が絞り込まれていく流れを表します。

デジタル広告やEC運営で広く活用される基盤理論です。

たとえばSNS広告で100人にリーチしても、実際に商品ページをクリックするのは20人、そのうち購入するのは2人──。この転換率を可視化し、どこで顧客が離脱しているかを分析できる点が最大の価値です。

現代ではECサイトのコンバージョン設計やBtoBの営業プロセスで多用され、CPA(顧客獲得単価)やCVR(コンバージョン率)改善の指標として役立っています。

マッキンゼーの調査によれば、デジタル時代の購買行動は直線的なAIDMAではなく、検索や比較を繰り返す「ループ型」になっていると報告されています。つまりファネルは「一本道の図」ではなく、「往復するプロセス」を前提に再設計すべき段階に入っているのです。

行動経済学では、人は「比較できると安心するが、選択肢が多すぎると逆に選べなくなる」というパラドックスが知られています。これは「選択のパラドックス」と呼ばれ、商品の魅力そのものよりも“比較体験”が購買行動を左右する事実を示しています。

1. AIDMA:展示会や店舗販売など「体験で魅せる」場面に有効。

2. AISAS:検索・口コミが必須の「ネット経由の販売」で必須。

3. ファネル:広告やECサイトで「数字を可視化して改善」する指標に。

今すぐできる実務活用3選

1. AIDMAを広告コピーに応用する

注意→関心→欲求を意識してキャッチコピーを設計。

2. AISASをSNS戦略に取り入れる

検索されるキーワード設計と「シェアしたくなる投稿」を用意。

3. ファネルで数字を可視化する

「広告→LP→購入」の各段階でCVRを測定し、改善ポイントを明確化。

こうしてみると、AIDMA・AISAS・ファネルはいずれも有効なフレームです。ただし共通する弱点は、「商品力やブランド継続性までは想定していない」という点です。ここから先は、“顧客をファン化させる仕組み”が求められます。

AIDMA・AISASの誤用事例と短期型マーケティングの失敗

購買心理モデル(AIDMAやAISAS、ファネル理論)は、いまなお有効です。 「注意を集め、興味を引き、欲求を高め、購買に導く」──この流れは人間心理に根ざしており、再現性が非常に高い。 だからこそ、時代が変わっても使い続けられているのです。

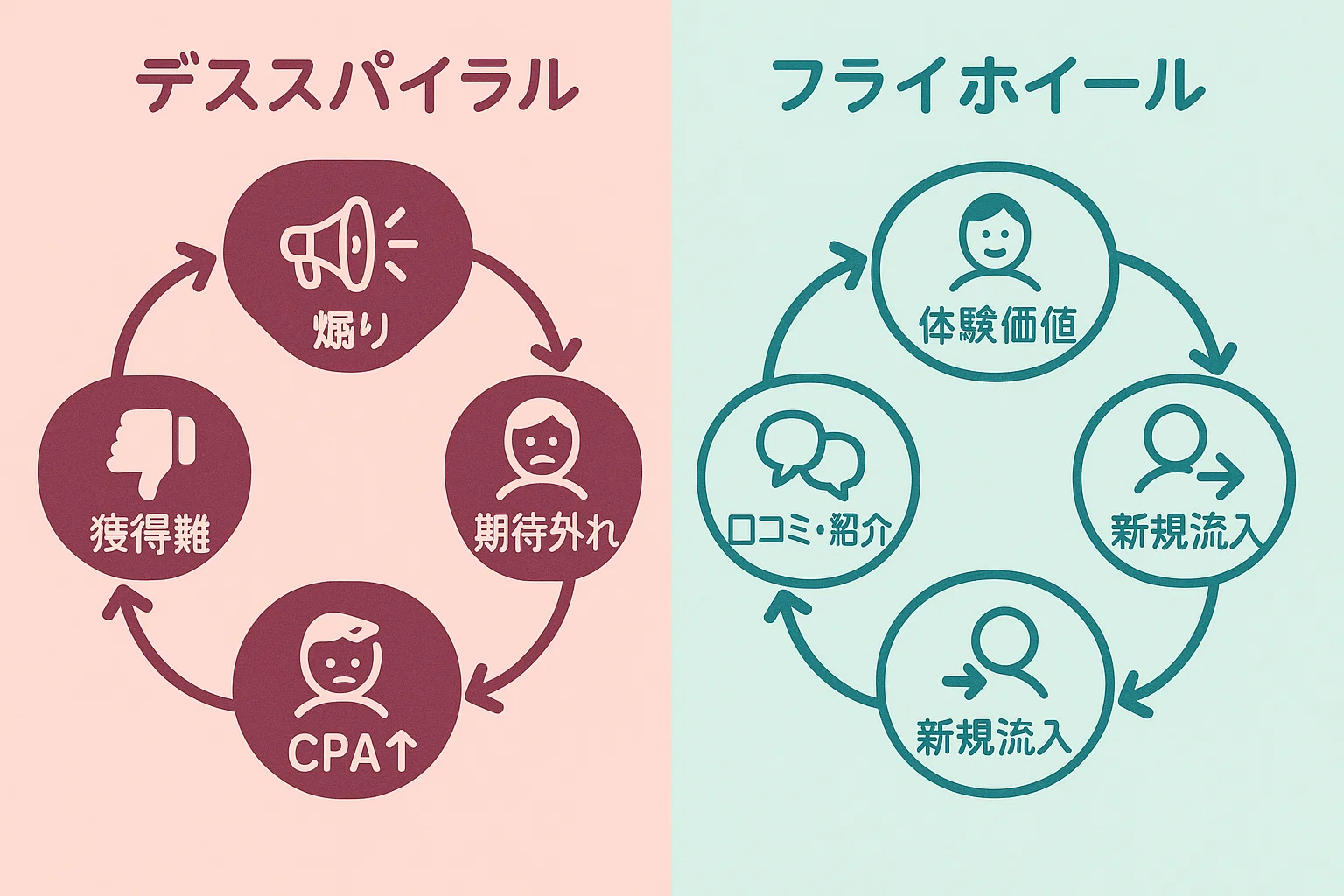

しかし同時に、この強力なフレームワークは「使い方次第で毒にも薬にもなる」という特徴を持ちます。 正しく応援型・信頼型に活かせば、ファン化を通じてLTV(顧客生涯価値)を伸ばし、持続的な成長につながる。 一方で、短期的な「刈り取り」に使えば、瞬間的には売上が立つものの、ブランド価値を大きく毀損し、顧客基盤を失う。 その典型が、いわゆる情報商材ビジネスです。

情報商材型マーケティングの典型パターン

ネット上で見かける典型的な広告を思い浮かべてください。 「AI副業で毎月30万円」「スマホだけで誰でも1日1万円」──。 まずは刺激的なコピーでAttention(注意)を奪い、体験談や作られたレビューでInterest(興味)を惹きつける。 さらにLINE登録やメルマガで「無料ノウハウ」を小出しにし、徐々にDesire(欲求)を醸成。 最後は「今だけ限定」「先着◯名」と煽り、Action(購買)へ押し込む。 これはまさにAIDMAのフローを忠実に再現したものです。

しかし、問題はその中身。 多くの場合、提供されるのは既にインターネットで公開されている無料レベルの情報や、再現性の乏しいノウハウ。 一度買わせることはできても、「次も買いたい」と思わせる力が圧倒的に欠けているのです。

権威演出・虚飾ビジョンの実態

こうした商材が売れてしまう背景には、権威の演出と虚飾されたビジョンがあります。 例えば──

- 「元◯◯大手企業出身」「著名人と対談した」などの肩書き演出

- タワマンや高級車の映像で「成功者の象徴」を刷り込む視覚演出

- 「受講者1万人突破」といった検証不能な数字の強調

これらは心理学でいう権威効果(Authority Bias)を利用した手口です。 「専門家らしい人が言っているなら本当かもしれない」「多くの人が成功したなら自分もできる」と思わせることで、購買に踏み切らせます。 実際、消費者庁への「根拠不十分な副業商材」相談件数は2022年度に前年比35%増加しており、被害は着実に増えているのです。

なぜ継続購買が生まれないのか

ビジネスの本質は「一度売る」ことではなく「何度も買ってもらう」ことにあります。 しかし水増し型は、購入体験そのものが期待外れであるため、顧客満足を生みません。 「思っていたものと違う」「詐欺にあった気がする」と感じた顧客が、再び財布を開くことはありません。

大手コンサル会社の調査でも「再購入しない理由」のトップは期待値とのギャップ(58%)であり、ここが解消されない限りLTVは絶望的に伸びません。 瞬間的な収益を得ても、その代償として失うのは「信頼」という最大の資産です。

1. 派手な演出に頼らない

豪華さよりも、商品の実質的価値を語る。

2. 顧客の声は誇張せずリアルに

脚色された成功談ではなく、小さな改善や実際の数値を示す。

3. 短期売上より長期関係

目先の利益ではなく、顧客との信頼蓄積を優先する。

水増し型マーケティングは「理論そのものが間違っている」のではありません。 AIDMAもAISASもファネルも強力ですが、商品力やブランド継続性を無視したまま用いた時点で“毒”になるのです。 そして、短期的に売れても「ファン化」は起こらず、むしろ「不信感」という負債が積み上がります。

次のセクションでは、この違いを生み出す「心理トリガー」の構造を整理し、 応援型マーケティングへどうつなげるべきかを見ていきましょう。

心理トリガーの違いで売上はどう変わる?

どんなに優れた購買心理モデル(AIDMA/AISAS/ファネル)を使っても、

「どんな心理トリガーで顧客を動かすか」によって成果はまったく違うものになります。

- 洗脳型:恐怖・限定・権威を使って“買わせる”

- 応援型:安心・共感・信頼を使って“選ばれる”

洗脳型が使う「恐怖・限定・権威」のトリガー

情報商材に代表される洗脳型マーケティングは、「今買わなければ損をする」「これを逃したら人生のチャンスを失う」といった恐怖訴求を多用します。さらに「残り5名限定」「今日だけ特別価格」といった希少性・限定性を演出し、冷静な判断を奪います。

加えて「有名大学教授監修」「年商◯億円の経営者が推奨」といった権威付けを利用し、根拠の薄いビジョンを水増しします。心理学の研究でも、人は「権威を持つ人物の言葉」に過剰に従いやすいことが示されています(ミルグラム実験)。

こうした手法は短期的に売上を作る力がありますが、悪い売上=再購入されない売上に終わり、SNSや口コミで悪評が一気に広がります。結果、販売者は名前や会社を変えざるを得ず、ブランドは決して育ちません。

応援型が使う「安心・共感・信頼」のトリガー

一方で応援型マーケティングは、「この企業を信頼できる」「この人に任せたい」という感情を土台にしています。

たとえば小規模なパン屋が「毎朝必ず手作りで焼いている」様子を見せると、顧客は安心を感じ、やがて「応援したいから買う」関係に発展します。

行動経済学でも、信頼は購買意欲を大きく高める要素とされています。米国の調査では「信頼できるブランドからは68%の消費者が繰り返し購入する」と報告されています。ここで使われるトリガーは「安心感」「共感」「小さな約束の積み重ね」であり、無理に煽らなくても自然と選ばれるのです。

行動経済学の裏付け(損失回避と信頼効果)

行動経済学の代表的な理論である「損失回避バイアス」では、人は利益よりも損失を強く避けようとします。そのため、洗脳型は「買わないと損する」という恐怖で動かすのですが、これは一時的にしか効きません。顧客は購入後に冷静さを取り戻し、後悔や不信感を抱きやすいのです。

対して応援型は「信頼効果」を活用します。顧客は「この会社なら自分を裏切らない」という前提で判断するため、購買後の満足度が高まり、リピート率や口コミ紹介につながります。これはまさに良い売上=継続的に積み上がる売上の典型です。

「恐怖で動かされた経験」と「信頼で動いた経験」──

あなた自身の過去を振り返ると、どちらの購買の方が心に残り、続いていますか?

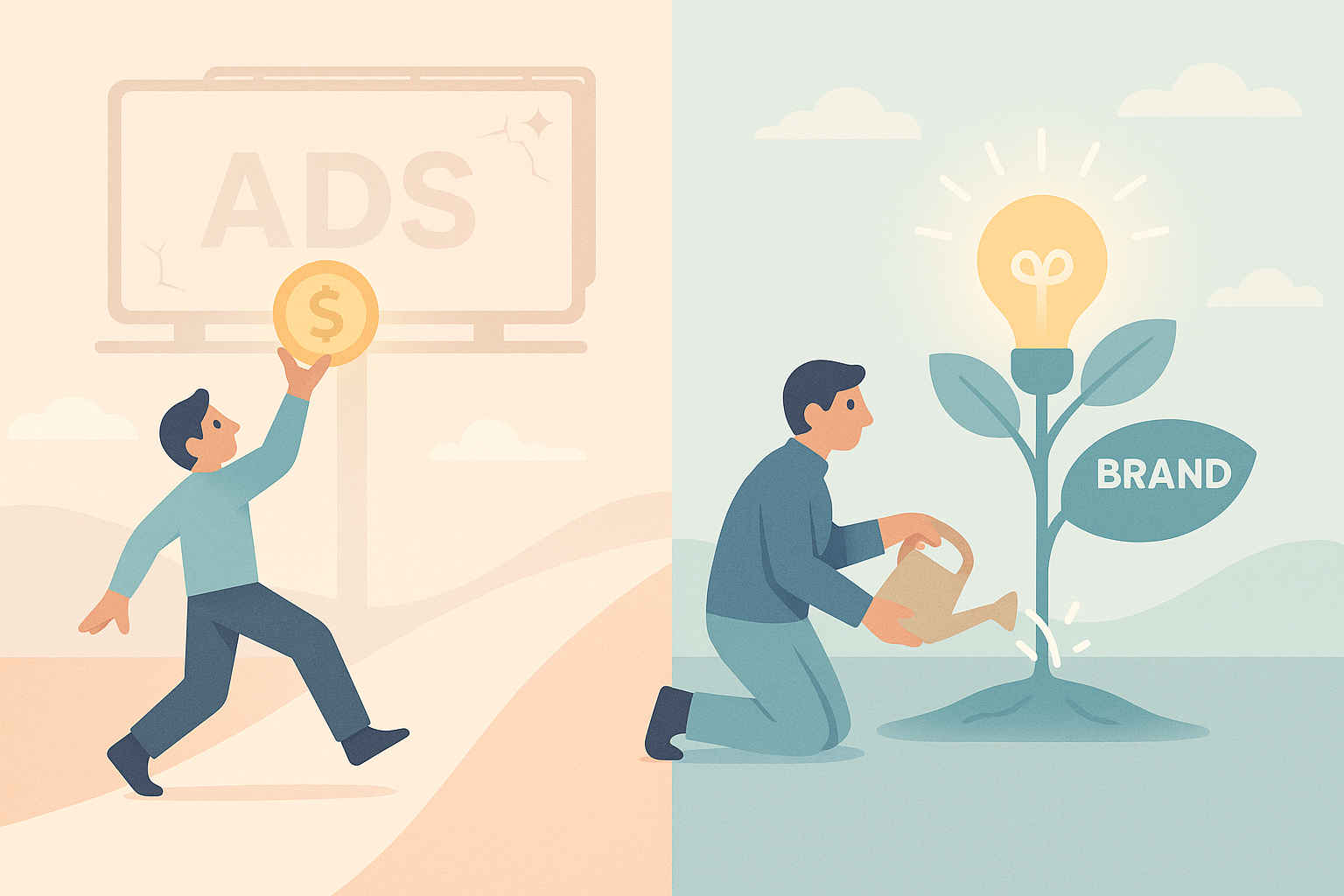

「商品力とブランディング──持続的成長の両輪

AIDMAやAISASといった購買心理モデルは「買うまでの流れ」を整理する上で、今なお非常に有効です。

しかし、これらは顧客の「行動プロセス」を示すに留まり、買い続けてもらう理由までは設計できません。

その部分を埋めるのが商品力とブランディングです。どちらかが欠ければ、短期的な売上は立っても長期的にはブランドが衰退し、LTV(顧客生涯価値)を失うことになります。

商品力の定義(期待を超え、再購入を生む中身)

商品力とは「顧客が購入後に感じる満足度」と「再購入や紹介行動を生む力」を指します。

中小企業庁の調査では、売上の約65%を既存顧客が支えていると報告されており、リピーターの存在は経営の生命線です。

行動経済学においても「期待理論(Prospect Theory)」が示す通り、人は「期待を上回った体験」には強くポジティブな感情を抱きます。

たとえば同じレストランでも「可もなく不可もなく」の体験では口コミは生まれませんが、「想定以上に美味しかった・心地よかった」と感じた瞬間、SNS投稿や紹介が自然に発生します。

- 顧客が期待する品質をまず確実に満たす

- 小さくても「驚き」や「感動」を仕込む

- 購入後の不満を徹底的に潰す(クレーム削減率・返品率などKPI管理)

- 「紹介したい」と思わせる余白をつくる(体験型要素・物語性)

ブランディングの役割(誰が・どの文脈で語るか)

ブランディングとは単なるロゴや広告のことではありません。

「誰が」「どの文脈で」語るかを設計し、顧客の頭の中に一貫した物語を築く営みです。

ブランド論の大家ケビン・ケラーは「ブランドは顧客の記憶に形成される連想の集合体」と述べています。

つまり、顧客の心の中に「信頼できる」「共感できる」という物語を蓄積させることがブランドの本質です。

例えば同じコーヒーであっても、「安価な大量生産品」と「農園直送・フェアトレード・環境に優しい」というストーリーを持ったD2Cブランドでは、価格以上の支持が後者に集まります。

これは単なる味や価格の勝負ではなく、誰が・どんな価値観で売っているのかが購買の決め手になる好例です。

1. 語り手を明確にする

創業者や職人の顔を出すと信頼感は大きく高まります。

2. 文脈を設計する

「誰に」「どんな価値観で」届けるのかを一貫させましょう。

3. ストーリーを積み重ねる

SNS・広告・接客すべてが同じ物語を補強する設計を。

実例で見るブランディングの差

ガリガリ君の値上げ(応援型の典型)

2024年、赤城乳業はガリガリ君を 70円→80円 に値上げしました。

その際に全国紙や交通広告で謝罪広告を掲載し、「長年ご愛顧いただいたお客様に心苦しい」と誠実に伝えたのです。

※2025年現在でも特設サイトが残っていますので、興味がある方はご覧ください。

赤城乳業株式会社様特設サイト:ガリガリ君値上げ「70円→80円」

SNSでは「逆に応援したい」「値上げしても買い続ける」といった声が広がり、

値上げそのものがブランド強化につながるという好例となりました。

大手コンビニチェーンのステルス値上げ(搾取型の典型)

一方で大手コンビニチェーンは、弁当やサンドイッチで「内容量を減らして値段据え置き(場合によっては値上げ)」という

いわゆるステルス値上げを行い、SNSで「具が少なくなった」と批判が拡散しました。

特に視覚効果で内容量を錯覚させる手法は、いまだにネット上でたびたび炎上しています。

企業側は公式に説明せず、透明性の欠如が不満を増幅。

短期的にはコスト削減になるものの、長期的にはブランド毀損・信頼低下につながる典型です。

- 応援型:顧客を対等に扱い、誠実に伝える → 値上げすら「応援したい」につながる

- 搾取型(欺き型):顧客を意図的に欺き、短期利益を優先 → 信頼低下でLTVが崩壊

搾取型とは「顧客を欺き、不利益を隠して利益を取る」マーケティングを指します。

恐怖や誇大演出による洗脳も、ステルス値上げのような透明性欠如も、

「顧客を信頼せず、短期利益を優先する」点で同じ構造なのです。

行動経済学的に見ても、ガリガリ君は「信頼効果(trust effect)」を高め、

大手コンビニチェーンは「損失回避(loss aversion)」を逆なでする結果となりました。

ブランドのあり方ひとつで、同じ「値上げ」でも顧客の反応は正反対になるのです。

応援型マーケティングの小規模事業の実例(D2Cコーヒーブランド/地域旅館の成功)

応援型マーケティングは、何も大企業だけのものではありません。

小規模事業でも十分に活用することができます。

実際の事例を見てみましょう。

D2Cコーヒーブランドの例

ある地方発のD2Cコーヒーブランドは「サステナブルな農園直送」というコンセプトを掲げ、Instagramで顧客の投稿を積極的にシェアしました。派手な広告費をかけずとも、半年でリピート率が60%を超え、通販売上の半分が県外からの注文に。商品力(味・品質)とブランドストーリー(生産者へのこだわり)の相乗効果です。

地方旅館の例

また、ある地域旅館では「豪華さ」ではなく「地域文化体験」を打ち出しました。宿泊客は「非日常の贅沢」ではなく「その土地でしか味わえない物語」に価値を感じ、滞在後の口コミ評価は★4.7以上を安定的に維持。コロナ禍後も予約が途切れなかったのは、単なる施設力ではなく顧客に語り継がれるストーリーを磨き続けたからです。

長期的・持続的な成長戦略へ

私自身、地方事業者の相談を受ける中で「広告費をかけても売上が伸びない」と悩む声をよく聞きます。ところが、ブランドの物語を整理し、「誰に・どんな体験を届けたいか」を軸に再設計した事例では、半年でCPA(顧客獲得単価)が30%以上改善したケースもありました。

こうした実例は、商品力+ブランディングの両輪が揃ったときにこそ、購買心理モデルが「持続的成長エンジン」に変わることを示しています。

安売りや煽りではなく、「期待を超える体験」と「信頼できるストーリー」。

この2つがそろったとき、理論は単なる導線から長期的な成長戦略へと進化します。

LTVとCPAのバランスでわかる持続的マーケティング

短期的に売上をつくることは、実は難しくありません。派手な広告キャンペーン、強い煽り文句、期間限定の割引──。こうした施策は一時的に顧客を動かす効果があります。 しかし、本当に問うべきは「その顧客が次も買うのか?」「紹介してくれるのか?」という点です。 ここで重要になるのが、LTV(顧客生涯価値)とCPA(顧客獲得単価)のバランスです。 事業が持続的に成長するには、LTVがCPAを安定的に上回る構造をつくらなければなりません。

洗脳型の限界(広告費高騰と顧客離反)

情報商材などに見られる「洗脳型マーケティング」は、初回で利益を取り切ろうとするため、広告費を過剰に投じ、商品力や顧客体験の改善を軽視します。結果としてリピート率が極端に低く、CPAがどんどん膨らむ構造になります。 日本のインターネット広告費は2023年に3兆333億円を突破し、獲得単価は年々上昇しています。この状況で「一度きりの売上」に依存するモデルはますます苦しくなっているのです。

実際に、「最初は魅力的に見えたが、購入後は放置された」「ノウハウの再現性はなく、ネットに転がっている情報の寄せ集めだった」「サポートがなく失望した」という顧客の声は後を絶ちません。こうした失望体験はSNSで共有され、企業の信頼を大きく損ねます。

一度ついた悪評は、名前や会社を変えても追いかけてくる──まさに口コミの逆効果です。

応援型の強み(リピート率・紹介・口コミの波及)

これに対し、応援型マーケティングは「一度の購入で終わらせない」設計です。商品力とブランドへの信頼があるからこそ、リピート購入・口コミ・紹介が自然に発生します。 中小企業庁の白書でも、リピーターが売上の50%以上を占める企業はCPAを30%以上削減できていると報告されています。

たとえば地域のクラフトコーヒー専門店。広告投資は最小限ですが、顧客が「友人を連れてきたい」と思える体験を提供することで、紹介経由の新規顧客が全体の25%以上に達しました。 この仕組みはAISASモデルでいう「Share(共有)」が自然に機能した例であり、理論そのものは有効であることを示しています。

1. リピート体験を前提に設計する

初回購入時に「次の一手」を示す(定期便、限定イベント招待など)。

2. 口コミを仕掛ける導線を用意する

SNS投稿特典や顧客レビューを前提に設計し、Shareを後押しする。

3. 紹介制度を整える

顧客が「人に薦めること自体に喜びを感じる」仕組みをつくる。

統計データで見るLTVの重要性(中小企業庁等の公的統計)

ハーバード・ビジネス・レビューの研究によれば、顧客維持率を5%改善するだけで利益は25〜95%増加すると報告されています。 経営学的にも「リレーションシップ資本(関係性資本)」は企業価値の主要な構成要素であり、口コミや紹介はその形成に不可欠です。

つまり、CPAを下げるために「安売り広告」を繰り返すよりも、LTVを積み上げる構造=リピート・口コミ・紹介を前提とした応援型マーケティングこそが持続的な経営の解になります。

「次も買いたい」と思わせる体験を提供できるか。

「誰かに紹介したい」と思わせる物語をつくれるか。

その積み重ねがLTVを押し上げ、CPAを自然に引き下げる──。

これこそが、短期的な数字では見えない持続的マーケティングの経済的効果なのです。

「PTAF実務フレームで“応援される導線”を設計する

ここまで見てきたように、持続的な経営には「商品力+ブランド」の両輪が欠かせません。 では、それを実務でどう設計すればよいのでしょうか? その答えのひとつがPTAFフレームです。

PTAFの概要(Product・Translation・Access・Framing)

– Product:期待を超える商品力(体験価値)そのもの

– Translation:顧客の言葉に翻訳するプロセス

– Access:届ける導線(チャネル・UX設計)

– Framing:誰が・どの文脈で語るかを設計する

従来の4P理論が「モノ」の「届け方」で止まるのに対し、PTAFは「体験」の「顧客解釈・感情」までを含めて設計できる点が大きな特徴です。

4P理論とPTAFの違いを詳しく知りたい方は、

従来の4Pではもう売れない!?Product×Translation×Access×Framingでつくる“選ばれる構造”

もおすすめです。

商品力をTranslationで翻訳し、Accessで届ける

例えば「高品質なワイン」を提供するワイン屋さんでも、「なぜそのワインを飲むと嬉しいのか」や「このワインに込められた想いや物語」を顧客の言葉に翻訳しなければ伝わりません。 Translationは商品力を「あなたにとってこう役立つ」という物語に変換する工程です。 そしてAccessで、地域広告やSNS、店舗体験など、顧客が自然に触れられる導線を整えます。 これによって「買って終わり」ではなく「また行きたい」「人に薦めたい」という行動が生まれます。

Framingで「応援したい企業」へと位置づける

最後にFraming。これは単に「売る人」ではなく「信頼できる存在」として自分を位置づけることです。 たとえば地域イベントに参加して顔を見せる、従業員や顧客の声をSNSで発信する──こうしたフレームは「応援したい」と思われる基盤をつくります。 実際、ハーバード・ビジネス・レビューでは「顧客が企業を応援する動機の70%は“信頼”に基づいている」と報告されています。

1. Product:まずは商品力(顧客が感じる体験価値)を徹底的に磨く

2. Translation:顧客の言葉で価値を語り直す

3. Access:その言葉を最適な導線で届ける

4. Framing:信頼され「応援したい」立ち位置を築く

PTAFは理論ではなく実務に落とし込める型です。 中小企業であっても、この順番を意識するだけで「買ってもらう」から「応援され続ける」への転換が可能になります。

よくある質問

いいえ、現在でも十分に有効です。実際にSNS広告やEC導線はAIDMA/AISASに沿って設計されています。 問題は「商品力やブランド設計を伴わないまま短期刈り取りに使われる」ケースであり、そこが限界として批判されやすい部分です。

すべての情報商材が該当するわけではありませんが、権威演出や虚飾ビジョンに依存していることが多く、その場合、顧客の信頼をすぐに失うからです。 短期的に売上は立っても、クチコミやSNSで悪評が拡散し、リピートや紹介が生まれないため、持続性がありません。

応援型は「恐怖や煽り」ではなく、「安心・共感・信頼」をトリガーとします。 行動経済学でも、顧客は信頼できる相手に対して長期的にお金を使う傾向(信頼効果)が確認されています。

優先すべきは商品力です。顧客の期待を超える中身があって初めてブランドは育ちます。 ブランドは「誰が・どの文脈で語るか」を設計する後工程であり、商品力を基盤にしたときに最大の効果を発揮します。

最初の一歩は「Product=商品力の磨き込み」です。 その後にTranslation(顧客の言葉で語り直す)、Access(導線設計)、Framing(応援される立ち位置づくり)を順番に組み込むと、無理なく応援型マーケティングが設計できます。

この記事のまとめ

- AIDMA/AISAS/ファネルは今も有効。ただし商品力とブランディングの設計が欠けると短期刈り取りで終わりやすい。

- 恐怖・限定・権威に依存する“水増し型”はLTVを損ない、継続購買・口コミ・紹介が伸びにくい。

- PTAF(Product・Translation・Access・Framing)で「応援される導線」を設計すると、再購入・紹介・指名率が底上げされる。

モデルは“理屈の地図”、売上は“現場の結果”。

その間をつなぐのが、商品の実力と“誰が・どの文脈で語るか”という位置づけ設計です。

今日からできる小さな改善で、明日のLTVは変えられます。

1. 既存導線をAIDMA/AISASにマッピング

LP・広告・SNS・メール・決済までを5ステップで棚卸し。離脱率・返信率・CVRなど数値を並べる。

2. “応援理由”の棚卸し

お客様が他社ではなく自社を選ぶエピソードを3件抽出。レビュー・DM・口頭の言葉をそのままメモ化。

3. PTAFの試作

Productの強み → Translation(お客様の言葉) → Access(接点・媒体) → Framing(誰が・どの文脈で語るか)を1枚図にする。

構造から売上を底上げしたい方は、

小規模法人の「稼ぐ仕組み」──商品・導線・チーム構造

もおすすめです。