「戦略なんて、ウチみたいな小さな会社には関係ない」──

以前は私もそう思っていました。

朝から晩まで、納品と請求とトラブル対応。

スケジュール帳は真っ黒なのに、利益はギリギリ。

「考える時間があるなら、少しでも多く仕事を片付けるべきだ」と信じ、ひたすら動き、仕事をつなぐ日々でした。

けれどある日、ふと時計を見た瞬間、こう思ったんです。

「この毎日、いつまで続くんだろう」と。

頑張っているのに、前に進んでいる実感がない。

売上はあるのに、利益が残らない。

どこかで“全体の構造”が噛み合っていない──

そんなモヤモヤを抱えながら、次のタスクに追われていく。

このような経験は、私だけではないはずです。

中小企業庁の2023年版白書によると、従業員20名未満の企業のうち、

「戦略的な計画に取り組んでいる」と答えた割合は、わずか32.4%。

その理由の多くが「日々の業務に追われ、考える余裕がない」からだそうです。

戦略を立てないのではなく、立てる構造が日常の中に存在しない。 だから、“目の前の仕事に追われ続ける”という構造が、延々と続いてしまうのです。

戦略とは、未来を描くための設計図。

でも、そんな立派なものじゃなくてもいい。

例えるなら、迷子になったときの「コンビニで買える地図」のようなものでも、十分なんです。

この記事は、「戦略」という言葉に抵抗がある方に向けて、

そのイメージを軽くし、“今すぐ使える地図”をお渡しできればと思います。

「難しいのは無理」「時間がない」「理屈より動きたい」──

そう思っていた私が、どうやって“構造としての戦略”と出会い、

どう使えるようになったのか。そのプロセスと実践を、具体的にお伝えします。

難しさを脱ぎ捨てて、“使える戦略”を、自分のものにする。

そんなきっかけを、この文章が少しでも届けられたら嬉しいです。

なぜ「戦略は要らない」と思いたくなるのか

「戦略って、そもそも必要?」

「そんな時間があったら、営業に行った方がマシじゃない?」

「現場を知らないコンサルがやることだよ」

経営者の頭の中に、こうした“声”が浮かぶのはごく自然なことです。

実際、人間の脳は「緊急度の高いタスク」に強く引き寄せられる性質があります。 これは心理学で「時間的近接バイアス」と呼ばれ、 遠くの“重要なこと”より、目の前の“急ぎのこと”に意識が偏ってしまう現象です。

たとえば──

火事が起きている家の中で、「この家の構造設計に問題があったかも」と考えますか?

まずは火を消す。それが当然の反応です。

でもその結果、火を消すことが「日常」になってしまう。 常に緊急対応ばかりが続き、「なぜこの問題が起きたのか」には踏み込めなくなるのです。

つまり、「戦略を立てる時間がない」のではなく、 “戦略を立てる構造が日常に組み込まれていない”──それが本質です。

さらに現場では、「戦略=堅苦しい」「机上の空論」「結果が出るまで時間がかかる」といった“ネガティブな刷り込み”もあります。

でもこれは、誤解です。 戦略とは、もっと小さくて、もっと柔らかくて、もっと自分に近いものなんです。

次のセクションでは、 「戦略=選ばないための構造」という視点から、 その誤解をほどいていきましょう。

戦略とは“選ばないための構造”である

戦略という言葉を聞くと、「将来の目標」や「成長のシナリオ」を思い浮かべる方が多いかもしれません。

でも、実務において戦略が本当に役立つのは、“選ばないため”の局面です。

毎日の経営には、数え切れないほどの選択肢があります。

SNSを強化する?キャンペーンを打つ?新商品を出す?

どれも「やれば意味がありそう」で、判断が後回しになる。

結果的に、やらなくてもよかったことに時間を取られていませんか?

戦略とは、「本来やらなくていいこと」を見抜く“フィルター”です。

それがあるだけで、選択肢が10あるように見えて、実は3でいいとわかる。

これはまさに、Google Mapを手にした旅人と同じ。

地図があるから「通らなくていい道」がわかり、立ち止まることなく進めます。

でも逆に、地図のない状態では、迷っていることすら自覚できないのです。 「いつも通り」「なんとなく」で選んでいると、やがて動きが鈍くなり、 気づけば“思考の迷子”になってしまいます。

だからこそ、戦略とは「選ばないための構造」であるべきなのです。

大企業のための壮大な計画ではありません。 忙しい日常に“自動的に判断できる型”を埋め込む。 それだけで、経営は驚くほど軽やかになります。

次のセクションでは、そんな「構造としての戦略」を、 今すぐ使えるフレームという形でご紹介していきます。

まず使える戦略フレーム3選(ライト層向け)

「戦略フレーム」なんて言うと、難しく聞こえるかもしれません。

でもご安心ください。ここで紹介するのは、個人経営でも“すぐ使える”シンプルな3つです。

どれもホワイトボードやノートにざっくり書き出すだけで、

ビジネスの“見えてなかった構造”が立ち上がってくるはずです。

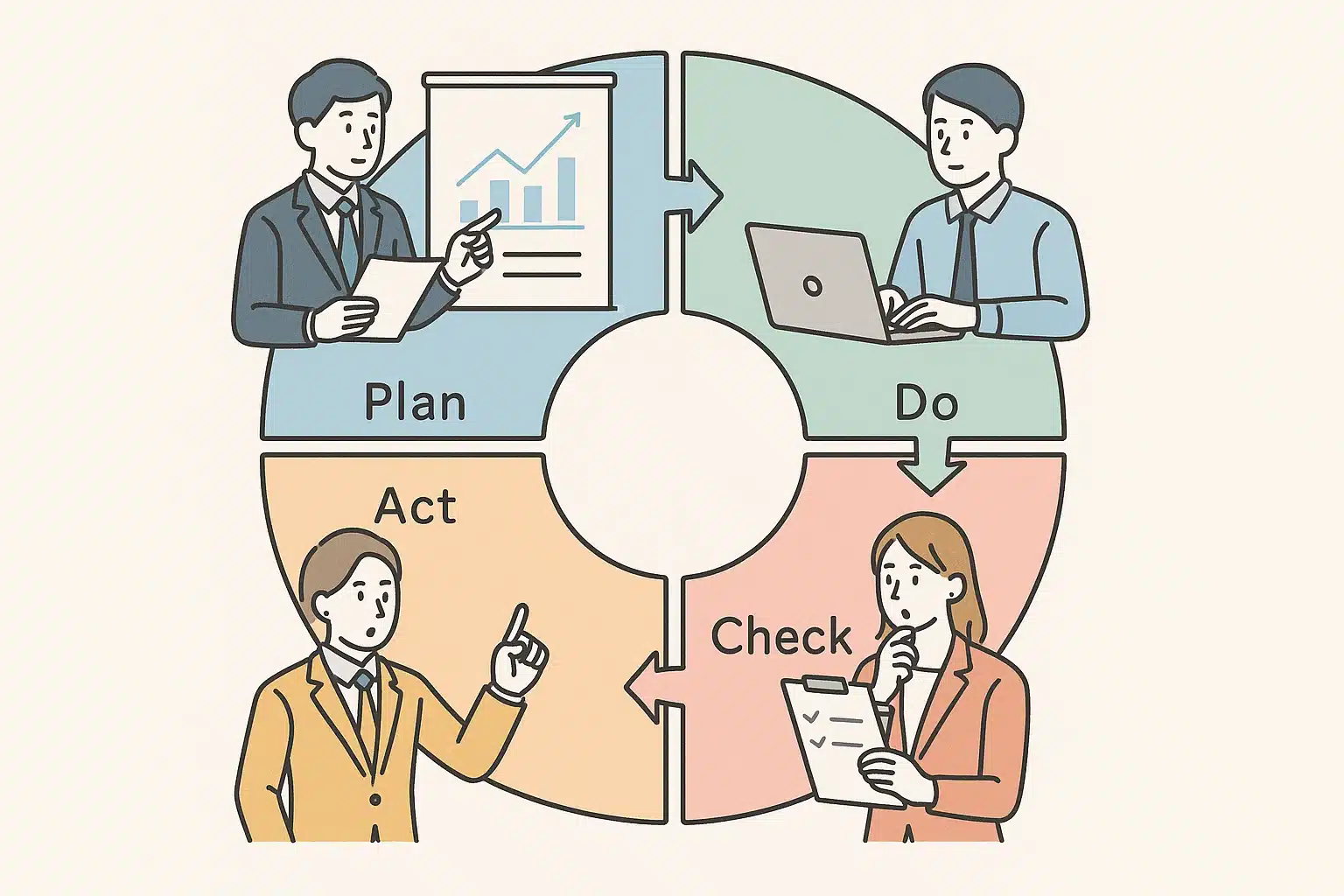

1. PDCAサイクル──改善の基本構造

Plan → Do → Check → Act の4段階で業務をまわす、改善の基本サイクル。

戦略とは、この「Plan」にあたる部分です。

よくあるのが、「走りながら考える」スタイル。

でもこれ、Doが強すぎてPlanが追いつかないと、空回りしがちなんです。

戦略を持つとは、「やる前に、何を・なぜやるかを決める」こと。

忙しいときほど、Planの強化が回転力を生み出します。

・まず今取り組んでいる仕事や施策を1つだけ選びます。

・そのゴール(Plan)を“数値”と“期限”でざっくり設定してみましょう。

・やってみた後(Do)、何ができて何ができなかったかを振り返ります(Check)。

・改善点を1つだけ決めて、次のサイクルに移しましょう(Act)。

・A4一枚にまとめて、週に1回見直すだけでも大きく変わります。

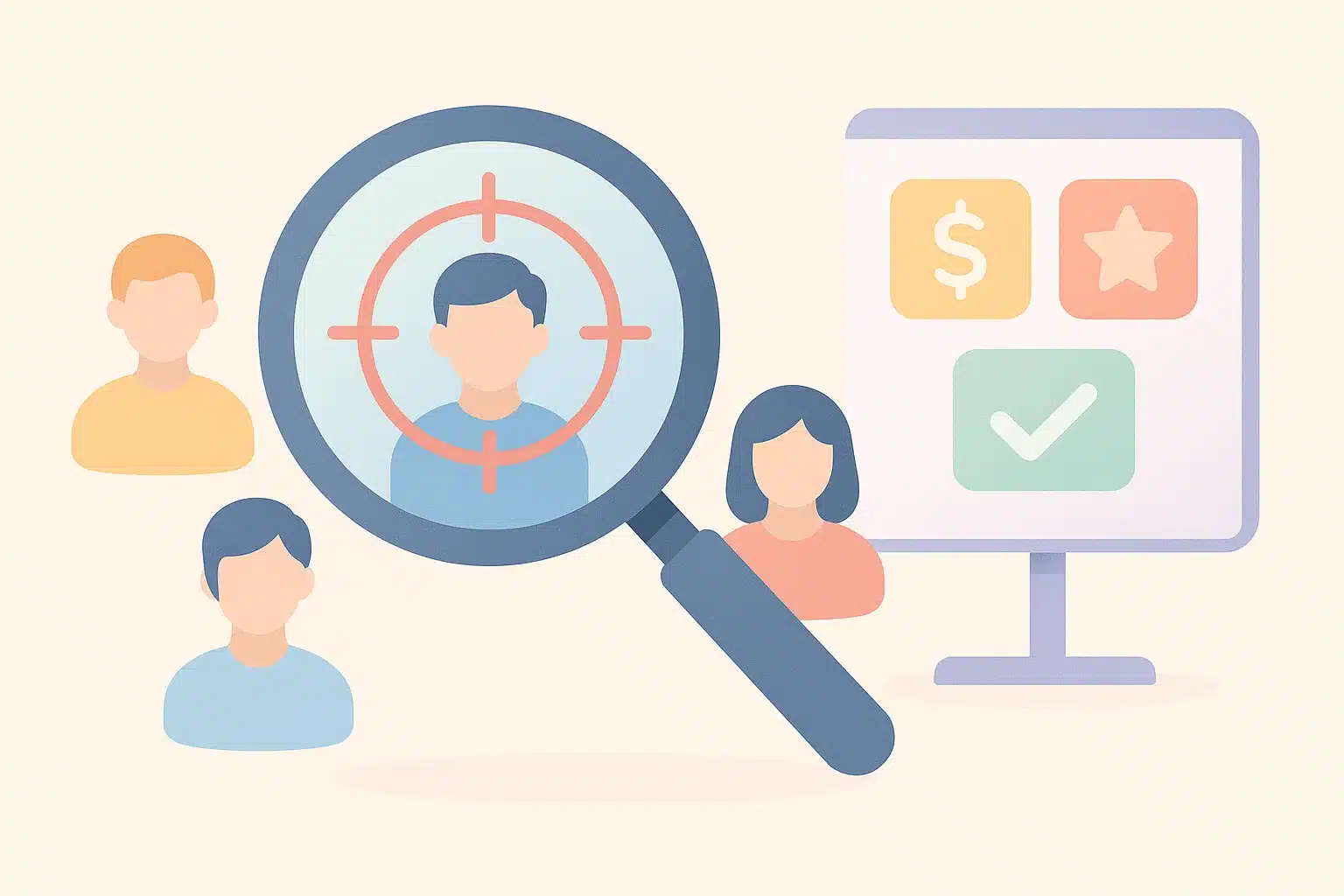

2. STP分析──誰に、何を、どう届けるか

Segmentation(市場を分ける)

Targeting(誰に届けるかを決める)

Positioning(どんな立ち位置で勝負するか)

この3段階を整理することで、マーケティングの軸が明確になります。

中小企業庁の調査でも、「顧客を明確にできていない企業は、売上成長率が著しく低い」という傾向が出ています(中小企業白書2023)。

STPは、「誰のためにビジネスをしているのか」を再確認する道具になります。

STP分析について、もっと知りたい方は、

STPでは届かない時代へ──“語られる構造”をつくる新しい戦略思考「STEP」とは がおすすめです。

・今の顧客を3つに分けてみましょう(Segmentation)。

・その中で「一番成果につながりやすい層」を選びます(Targeting)。

・その人たちが“何に悩み、どんな言葉に反応するか”を想像します。

・それに合わせて、商品のメッセージや導線を微調整してみてください(Positioning)。

・チラシやLPの「冒頭1文」が劇的に変わります。

ポジショニング戦略について、もっと知りたい方は、

ポジショニング戦略とは?USPとの違いと“選ばせない構造”の設計術を徹底解説 がおすすめです。

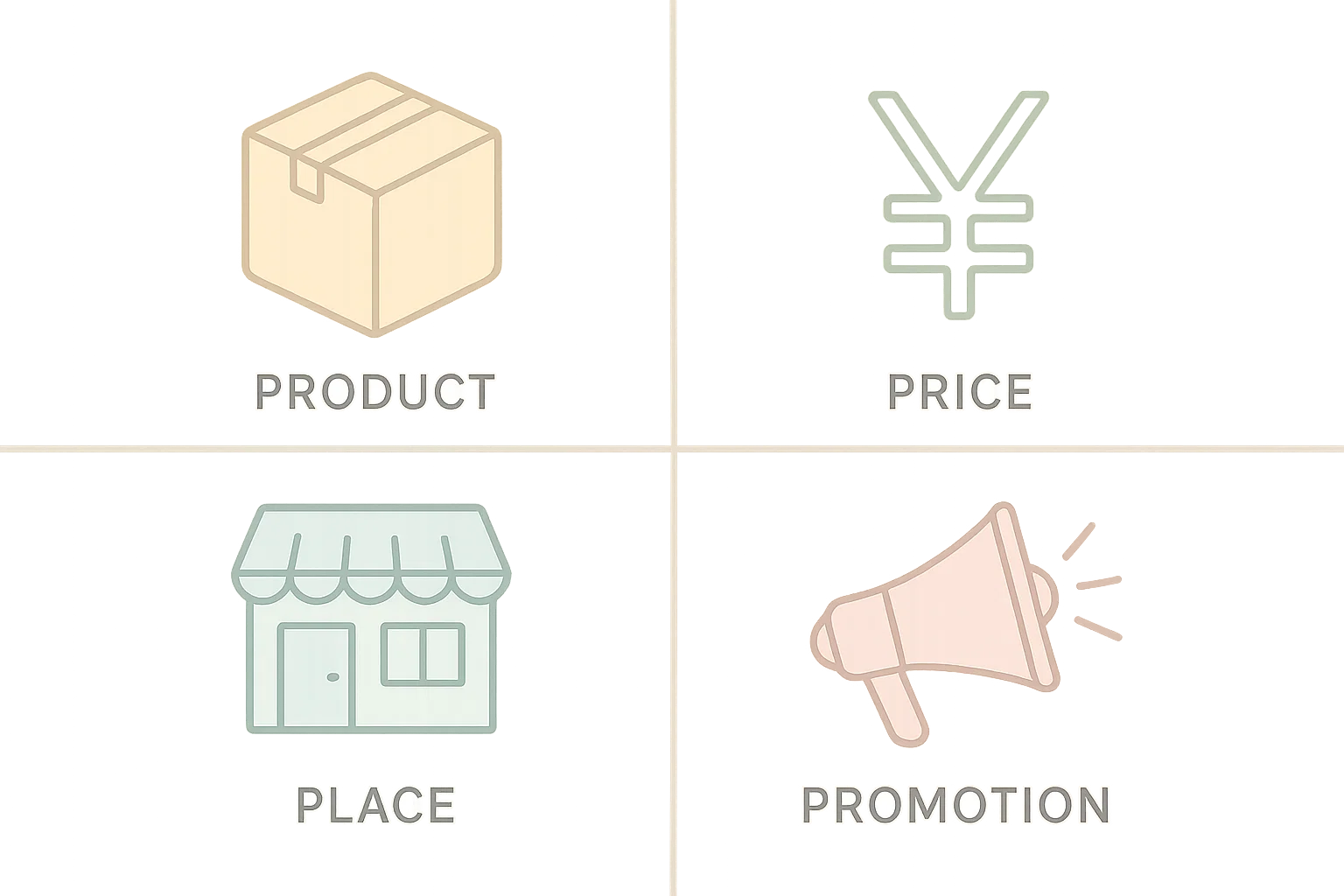

3. 4P戦略──商品を“売れる構造”に変える

Product(商品)・Price(価格)・Place(販売場所)・Promotion(広め方) の4つを整理することで、売上の土台を設計します。

「商品は悪くないのに売れない」──その原因は、導線や価値伝達の設計にあることが多いです。

4Pを使えば、「商品以外の部分」でつまずいている箇所が見えてきます。

・自社の商品について、4つの視点から書き出してみましょう:商品・価格・販路・告知手段。

・「この商品は誰に、いくらで、どこで、どうやって届けているか」を整理します。

・漏れている項目(特に販路や告知)に気づくことが多いはずです。

・価格設定が曖昧なら、3社比較や原価率のチェックから始めてください。

・最後に、「この4Pで、利益は残るか?」を問い直しましょう。

4P戦略とその限界について、もっと知りたい方は、

従来の4Pではもう売れない!?Product×Translation×Access×Framingでつくる“選ばれる構造” がおすすめです。

この3つは、“図にして初めて分かること”がたくさんあるフレームです。

難しく考えず、1つでもノートに書いてみてください。きっと、新しい発見がありますよ。

一歩進める戦略フレーム2選(中〜発展層向け)

ここからは少し視点を上げて、“中長期でビジネスを設計するため”のフレームを2つ紹介します。

「とりあえずの売上」ではなく、“伸びる土台”をつくるための考え方です。

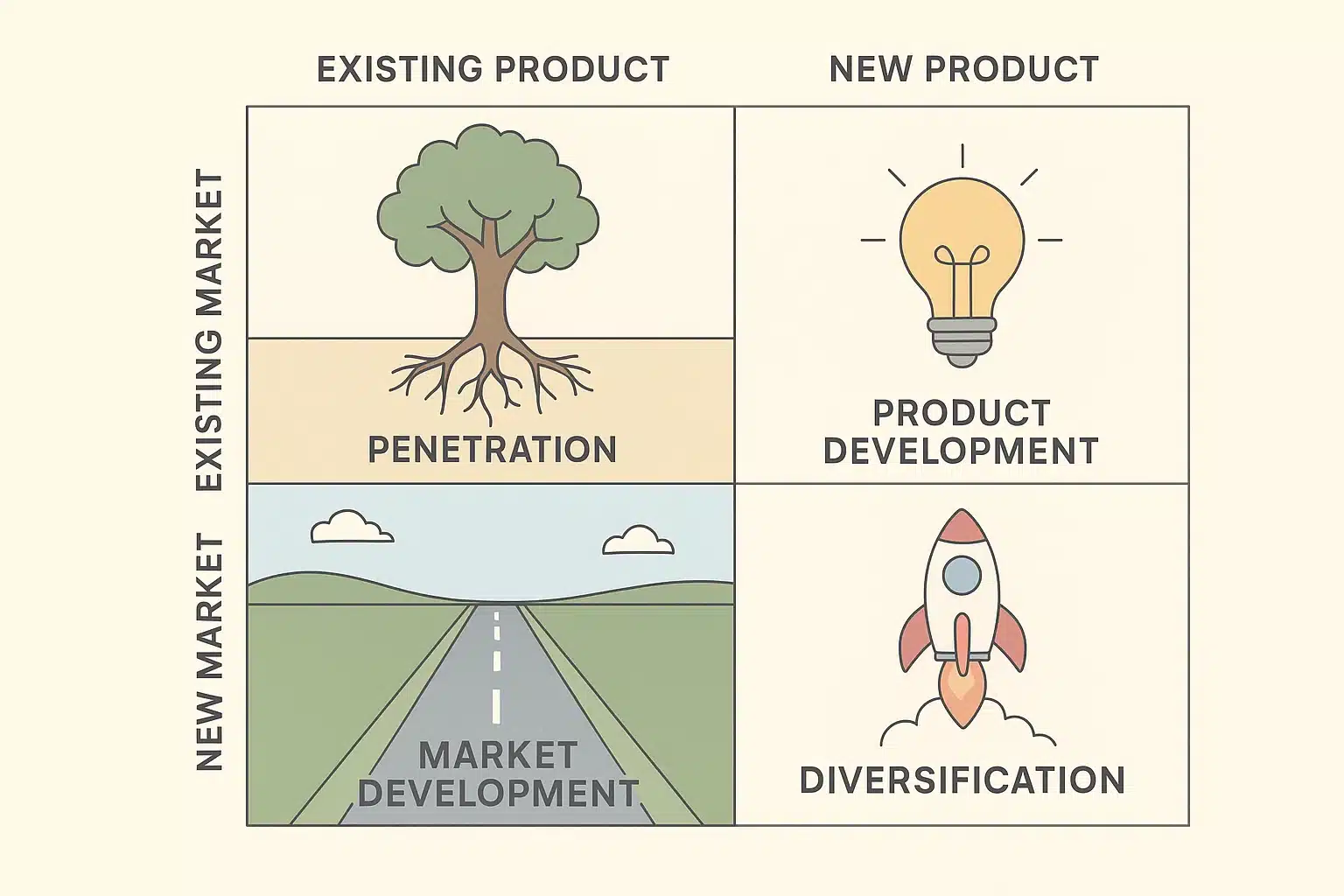

4. アンゾフの成長マトリクス

「商品 × 市場」という2軸でビジネスの成長戦略を整理するマトリクス。

既存 or 新規の組み合わせによって、4つの成長方向を視覚化できます。

市場浸透/新市場開拓/商品開発/多角化の4象限を使うことで、

自社が「守るべき領域」と「伸ばす余地のある領域」が明確になります。

「攻めの経営」が必要だとわかっていても、どこをどう攻めるかが分からない──

そんなときに、このフレームが地図になってくれます。

・「今の商品」と「今の顧客」をベースに、以下の4象限に書き出してみてください。

・①既存×既存(深掘り)②既存×新市場③新商品×既存④新×新(多角化)

・自社が自然とやっていることが、どの戦略かを可視化できます。

・次に挑戦すべき領域を「売上より楽になる方向」から逆算するのがコツです。

・視野が広がるだけで、投資の方向がブレにくくなります。

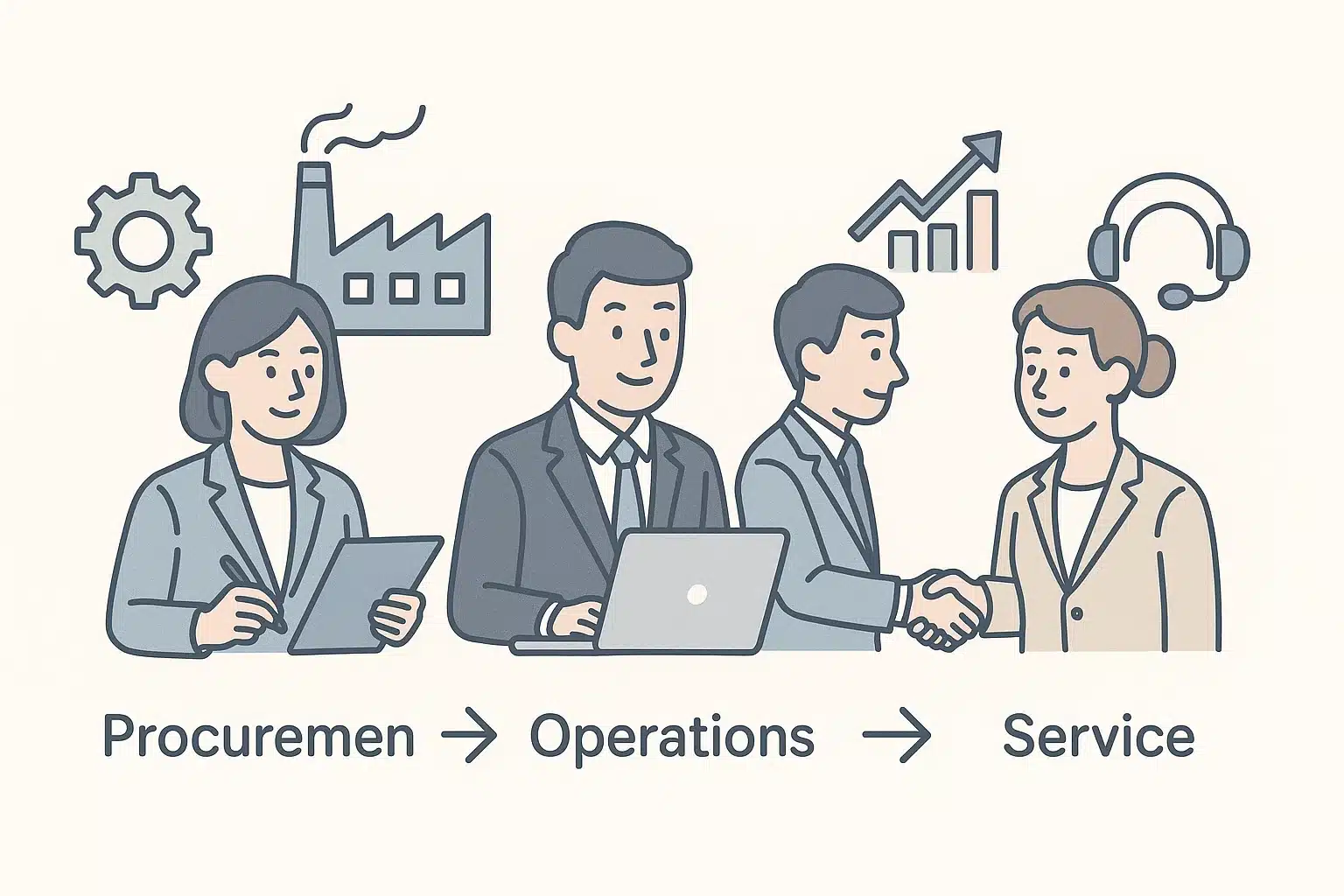

5. バリューチェーン分析

会社のあらゆる活動(調達・開発・営業・サポートなど)を流れで捉え、

「どこで価値が生まれているか/コストが無駄になっているか」を可視化する戦略ツール。

特にサービス業や製造業では、「自社の強みがどこにあるか」が言語化できないケースが多くあります。

バリューチェーンを使えば、「利益の出る設計」を再構築するヒントが得られます。

・自社の業務を「仕入れ→製造→営業→サービス」など時系列で並べてみましょう。

・各工程で“価値が生まれているか/無駄が発生しているか”を赤青でマークします。

・「ここで感動が生まれている/顧客が離れている」ポイントを洗い出してください。

・営業成績やレビュー分析を合わせて見ると、現場感と結びつきやすくなります。

・価値の再設計=利益構造の再設計です。

フレームというのは、使うためではなく、“見えなかった構造を浮かび上がらせるため”の装置です。

ここで紹介した5つの中から、自分の経営に最も近いものを1つだけ選んで使ってみてください。

もしも余裕があるなら、もう一つ!

6. RACEフレームワーク──導線を構造化する

デジタル集客・販売導線を「認知→行動→成約→継続」の4段階に構造化する戦略フレーム。

STPや4Pで描いた戦略を、現実の“流れ”に落とし込むのに最適な視点です。

Reach(認知)

Act(関心・行動)

Convert(成約)

Engage(継続・関係構築)

という4つの段階を意識することで、顧客の“接触から継続まで”の流れが明確になります。

たとえば、SNSで発信はしているのに成果が出ない──

その場合、Reach(認知)ばかりでConvert(成約導線)が抜けていることが多いのです。

また、リピーターが育たないなら、Engage(継続戦略)が構造化されていない可能性も。

RACEフレームは、STPや4Pなどで定めたターゲットや商品設計を、実際の動線設計へと橋渡ししてくれます。

特にWeb・デジタル施策との相性が良く、スモールビジネスにも非常に実用的です。

・自社の「認知→行動→成約→継続」の流れを書き出してみましょう。

・それぞれの段階に「今どんな施策をしているか」「抜けている箇所はどこか」を整理します。

・SNSはReach、LPやDMはConvert、メールやLINEはEngageに該当します。

・顧客が“どこで止まっているか”を見極めるだけで改善点が明確になります。

・構造を可視化することで、優先順位と効果が段違いになります。

戦略を「考える」から「使える」へ──再設計の第一歩

ここまで読んで、「やっぱり戦略って大事だな」と思っていただけたなら──

ぜひ、今日のうちに“小さな一歩”を踏み出してみてください。

でも、ひとつ気をつけてほしいことがあります。 それは、考えただけで満足しないということ。

戦略は、持っているだけでは価値が生まれません。

たとえるなら、棚にしまったままの地図のようなものです。

本当に意味を持つのは、「その地図を開いて、次の一歩を決めた瞬間」なんです。

明日からできる“小さな一歩”

・今日紹介した5つの戦略フレームの中から、1つだけを選ぶ。

・ノートやホワイトボードに、自分の事業にあてはめて書き出してみる。

・30分でいいので、「言葉にして、構造を動かす」時間をとる。

すべてを完璧にやろうとしなくても構いません。

大切なのは、「考える時間」が日常にあるかどうかです。

忙しさに流される前に、“選ばない構造”を、自分の手元に取り戻す。

その一歩が、次の大きな成果に繋がっていきます。

よくある質問(FAQ)

- Q1. フレームが多すぎて、結局どれを使えばいいか迷います。

- 「今の悩み」に一番近いフレームを1つだけ使ってみてください。選ぶ基準は“ピンときたもの”でOKです。

- Q2. 戦略を考えても、現場の動きが変わりません。

- 戦略は「現場に届く形」にしないと効果が出ません。図解やマニュアル化など“伝える仕組み”が鍵です。

- Q3. フレームに当てはめると、逆に固まって動けなくなります。

- フレームは「当てはめるもの」ではなく、「見えなかった構造を炙り出す装置」です。正解探しではなく、“問いかけ”の道具と捉えてください。

- Q4. 忙しくて、戦略を考える時間が取れません。

- だからこそ、“戦略を立てないと、忙しさは続く”と捉えてみてください。30分の思考時間が、5時間分の手戻りを防ぎます。

- Q5. ひとりではうまく言語化できません。誰かに相談してもいいですか?

- むしろ、言語化には“壁打ち”が効果的です。自分では当たり前と思っている構造も、他人の目には見えていないことが多いのです。

まとめ

- 戦略とは、「やること」ではなく「やらないことを決めるための構造」である。

- STPや4Pなど、個人経営でも使える“選ばない戦略”の型はたくさんある。

- 迷わず進むためには、“考える時間”を先に構造に埋め込むことが大切。

「戦略なんて、いらない」──かつてそう思っていた私が、 今は「戦略こそが、現場を守る最短距離だった」と確信しています。

何を捨て、何に集中するか。 その“選ばない設計”を、明日からひとつずつ整えていきましょう。

戦略を“構造として整えたい”と感じた方は、

小規模法人の「稼ぐ仕組み」──商品・導線・チーム構造もおすすめです。

戦略を知っても動けない自分に違和感があるなら、

変わりたいのに動けないのは、マインドではなく構造が動いていないからを読んでみてください。

チーム設計や理念運用まで踏み込みたい方は、

理念だけでは会社は動かない──現場を動かす3つの設計条件(近日公開予定)もどうぞ。